2018年2月28日(水)

これから庭をつくる人のために (その2)

2回目は「敷地の高低差」についてです。

お宅に接している道路には必ずと言っていいほど傾斜が付いています。見た目わからなくても水が流れるようになっています。ですので宅地も少なくても道路面は高低差があります。

住宅やお庭は基本水平につくりますので隣接する宅地や道路との間に段差が生じるようになります。

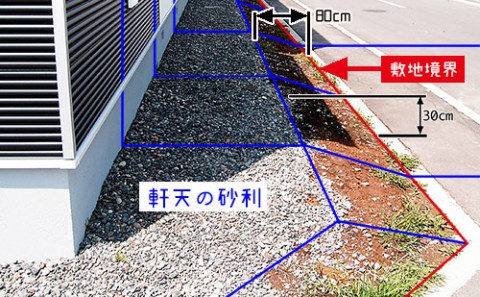

>>事例1

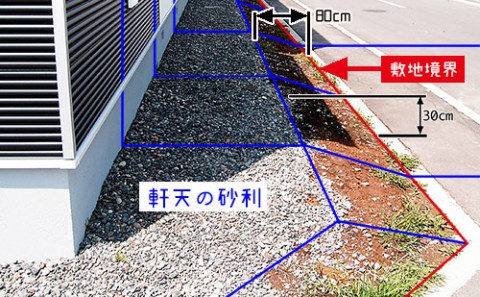

北側の歩道との間に約30cm段差が生じています。住宅の設定レベルにあたる軒天は水平に化粧砂利が敷かれています。

そこから歩道に向かって土の傾斜で仕上げています。その幅は約80cmです。屋根は無落雪です。

問題点として、雑草の問題と土の流出が考えられます。

現状では化粧砂利の防草対策がなされていないため、雑草の温床になる事が考えられます。また、土の部分は歩道側に流出します。

[対策案1]

敷地境界際に高さ30cm程度の土留を施す事で約2.0mの平地が創出でき、防草対策がしやすくなります。有効活用という面では無落雪であることから歩道際に花壇等を設ける事が可能です。日陰の花壇にはなりますが通りが豊かになります。

[対策案2]

住宅の基礎の際から歩道に向かって摺り付けると15%程度の勾配になります。幅は2mありますので一時的な駐車スペース等として防草対策も兼ね備えて整備する事ができます。冬期間には段差の無い堆雪スペースとしても活用できます。屋根からの雨垂れや落雪が無いために可能な整備です。

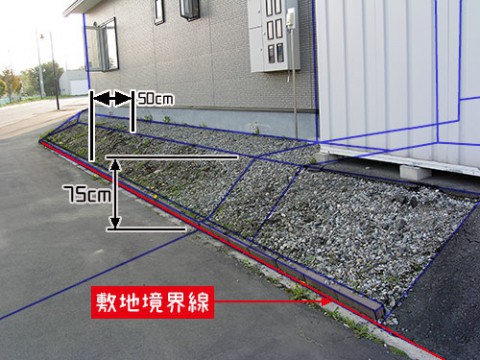

>>事例2

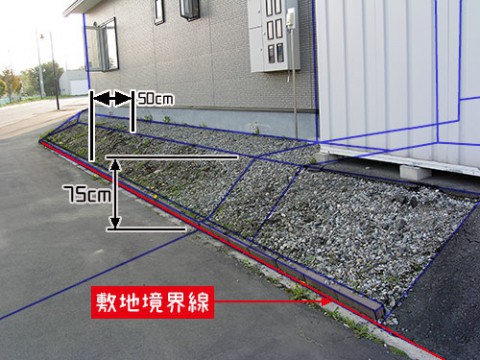

敷地北側で約75cmの高低差が生じています。雨水も雪もここにダイレクトに落ちる環境にあります。

現況は高さ10cm程度の花壇ブロックで表面の砂利を留めている状況です。物置下に敷かれたアスファルトも下部の砂利が空洞化しつつあります。

早急な対応が求められる状況です。

[対策案]

土留を施します。その土留は凍害等の弊害に配慮して排水性のあるものにするのが良いと考えます。

現況は各ライフラインの点検スペースも兼ねているためアクセスを確保する事にも配慮したほうが良いでしょう。

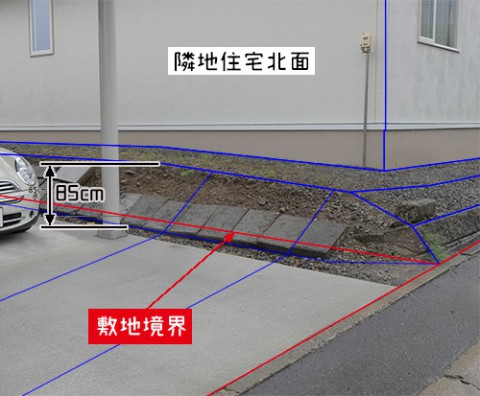

>>事例3

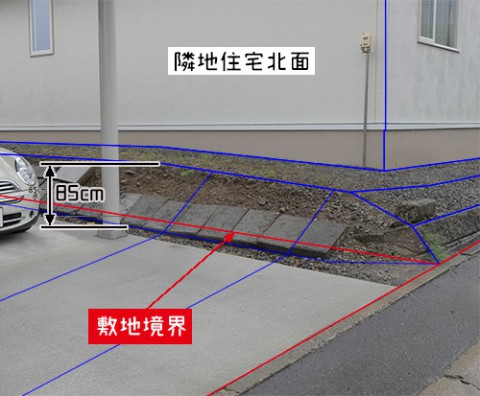

南側隣地との高低差が80cm以上ある事例になります。

本来なら法面が生じている隣地側に施工すべき義務があると考えますが、問題なのは、その施工の必要性を建築メーカーがオーナーに説明していないというところにあると思います。

このケースでは他者に迷惑をかける場合も考えられるわけですから、新築時や売買時に、後に施工が必要になる事を説明すべきです。ベストなのは住宅の工事の時点で同時に施すことでオーナーの物理的・精神的不安をずっと軽減できるものと思います。

このままでは南側隣地に降った雨の半分は北側にある住人の敷地を通って道路に排出されるため、北側敷地住人が不便を感じてご自身で負担をして土留め工事を行う事になりました。

>>事例4

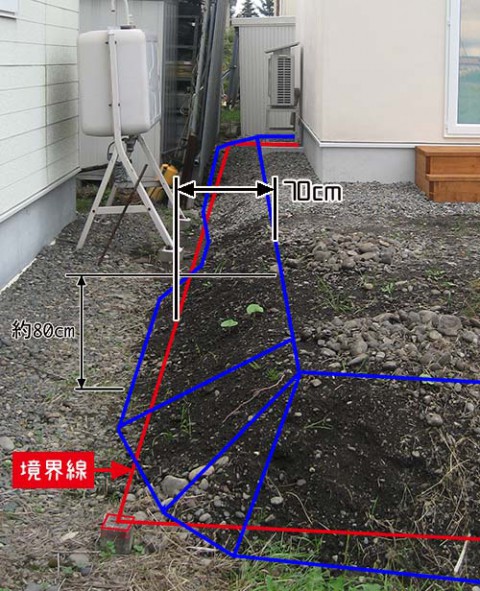

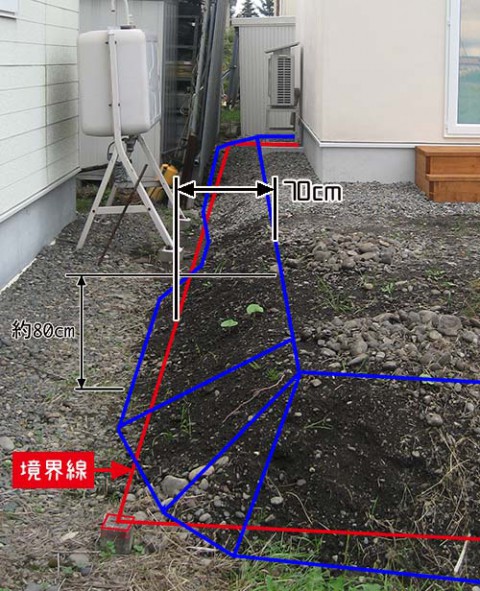

住宅建築時の盛り土により周囲より80cm程度高い敷地となっています。土留等が行われていないため、盛り土が隣地に侵入してしまっていました。

境界線から約70cmが使用出来ない土地となり、南側と西側をあわせても16㎡(5坪弱)程度になり「もったいない」気が誰が見てもします。

また、このまま放置すれば雑草の処理に苦労するばかりでなく、隣地に迷惑をかけているのではないかと不安感がつきまといます。

解決策としては「土留」を施す事ですが、住宅と隣地フェンスの部分と北側全面に掘削機械を入れる事ができません。施工に際しては人力による部分が多くなるのでコストは高くなってしまいます。

やはりここでも住宅メーカーが土留の必要性を伝えて住宅基礎工事の前か同時に行う提案をすべだったと感じます。壁が立ち上がった後からでは土留の施工性に問題が生じます。

そういった点で、住宅は建てば良いのではなく、その後のオーナー様の生活にも考えが及ばなくてはいけないと思います。外構は少なからずやるべき事なので、少しでもコストが減る方策があるのならそのアドバイスは必須であると思います。

加えて、前から疑問に思う事があります。やはり敷地の高低差に関わる事なのですが、設定されている「住宅の設計レベル」が不自然に高いケースがあるという事です。色々聞くのですがなかなか腑に落ちていないというのが正直なところでしょうか。(当然それぞれに理由があるとは思いますが)

この住宅設計レベルが庭のレベルに大きく関係するのと、道路から玄関までの高低差にも関係します。住宅の設計レベルが極端に高いとアプローチに階段を設けたり勾配を緩くするために建築で設置した階段ポーチを足し増したりすることがあります。これももし不必要であれば外構コストの低下につながるという事になります。

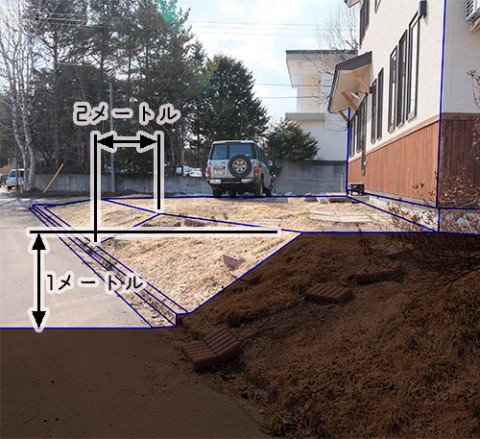

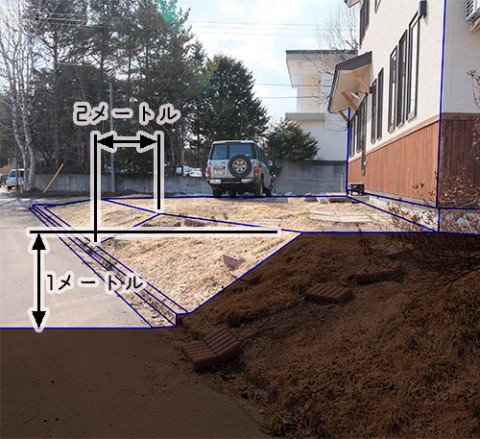

>>事例5

道路から住宅設計レベルまでの高低差は1メートルあります。

これは必然で、旧住宅の基礎を利用した新築工事の為最初から想定された高低差と言う事になります。

この事例は庭部分の敷地を2メートルの幅で損をしていますので、土留を設置して庭を広く保てるようにします。庭の高さと通行人の目線がぶつかるためフェンスを設けてプライベート空間を確保します。

高さ1m程度の土留の資材の選択は通りの景観にも影響しますし、フェンス基礎との取り合いもあるのでコストを考慮しつつ全体のバランスも思い浮かべてプランします。

写真以外の部分になりますが、この敷地の高低差に対して玄関アプローチ、カーポートや自転車小屋、物置などの配置や高さ設定も合わせて重要な検討事項になります。

以上、敷地の高低差について数例の事例で説明しましたが、なかなか講習会とかでも理解していただきづらいのがこの高低差問題です。

ただ、高低差はそのまま「水の行き先」の事にもなりますので、特に冬期間地下1m近くも凍る地域性においては非常に重要な課題と言えます。

まだまだ勉強が足りませんので、もっとわかりやすく説明できるようになったらまた取り上げてみたいと思います。

次回は今回も触れた「住宅の設計レベル」について、ちょっとお時間をいただくかも知れませんが慎重に考えてみたいと思います。

.

お宅に接している道路には必ずと言っていいほど傾斜が付いています。見た目わからなくても水が流れるようになっています。ですので宅地も少なくても道路面は高低差があります。

住宅やお庭は基本水平につくりますので隣接する宅地や道路との間に段差が生じるようになります。

>>事例1

北側の歩道との間に約30cm段差が生じています。住宅の設定レベルにあたる軒天は水平に化粧砂利が敷かれています。

そこから歩道に向かって土の傾斜で仕上げています。その幅は約80cmです。屋根は無落雪です。

問題点として、雑草の問題と土の流出が考えられます。

現状では化粧砂利の防草対策がなされていないため、雑草の温床になる事が考えられます。また、土の部分は歩道側に流出します。

[対策案1]

敷地境界際に高さ30cm程度の土留を施す事で約2.0mの平地が創出でき、防草対策がしやすくなります。有効活用という面では無落雪であることから歩道際に花壇等を設ける事が可能です。日陰の花壇にはなりますが通りが豊かになります。

[対策案2]

住宅の基礎の際から歩道に向かって摺り付けると15%程度の勾配になります。幅は2mありますので一時的な駐車スペース等として防草対策も兼ね備えて整備する事ができます。冬期間には段差の無い堆雪スペースとしても活用できます。屋根からの雨垂れや落雪が無いために可能な整備です。

>>事例2

敷地北側で約75cmの高低差が生じています。雨水も雪もここにダイレクトに落ちる環境にあります。

現況は高さ10cm程度の花壇ブロックで表面の砂利を留めている状況です。物置下に敷かれたアスファルトも下部の砂利が空洞化しつつあります。

早急な対応が求められる状況です。

[対策案]

土留を施します。その土留は凍害等の弊害に配慮して排水性のあるものにするのが良いと考えます。

現況は各ライフラインの点検スペースも兼ねているためアクセスを確保する事にも配慮したほうが良いでしょう。

>>事例3

南側隣地との高低差が80cm以上ある事例になります。

本来なら法面が生じている隣地側に施工すべき義務があると考えますが、問題なのは、その施工の必要性を建築メーカーがオーナーに説明していないというところにあると思います。

このケースでは他者に迷惑をかける場合も考えられるわけですから、新築時や売買時に、後に施工が必要になる事を説明すべきです。ベストなのは住宅の工事の時点で同時に施すことでオーナーの物理的・精神的不安をずっと軽減できるものと思います。

このままでは南側隣地に降った雨の半分は北側にある住人の敷地を通って道路に排出されるため、北側敷地住人が不便を感じてご自身で負担をして土留め工事を行う事になりました。

>>事例4

住宅建築時の盛り土により周囲より80cm程度高い敷地となっています。土留等が行われていないため、盛り土が隣地に侵入してしまっていました。

境界線から約70cmが使用出来ない土地となり、南側と西側をあわせても16㎡(5坪弱)程度になり「もったいない」気が誰が見てもします。

また、このまま放置すれば雑草の処理に苦労するばかりでなく、隣地に迷惑をかけているのではないかと不安感がつきまといます。

解決策としては「土留」を施す事ですが、住宅と隣地フェンスの部分と北側全面に掘削機械を入れる事ができません。施工に際しては人力による部分が多くなるのでコストは高くなってしまいます。

やはりここでも住宅メーカーが土留の必要性を伝えて住宅基礎工事の前か同時に行う提案をすべだったと感じます。壁が立ち上がった後からでは土留の施工性に問題が生じます。

そういった点で、住宅は建てば良いのではなく、その後のオーナー様の生活にも考えが及ばなくてはいけないと思います。外構は少なからずやるべき事なので、少しでもコストが減る方策があるのならそのアドバイスは必須であると思います。

加えて、前から疑問に思う事があります。やはり敷地の高低差に関わる事なのですが、設定されている「住宅の設計レベル」が不自然に高いケースがあるという事です。色々聞くのですがなかなか腑に落ちていないというのが正直なところでしょうか。(当然それぞれに理由があるとは思いますが)

この住宅設計レベルが庭のレベルに大きく関係するのと、道路から玄関までの高低差にも関係します。住宅の設計レベルが極端に高いとアプローチに階段を設けたり勾配を緩くするために建築で設置した階段ポーチを足し増したりすることがあります。これももし不必要であれば外構コストの低下につながるという事になります。

>>事例5

道路から住宅設計レベルまでの高低差は1メートルあります。

これは必然で、旧住宅の基礎を利用した新築工事の為最初から想定された高低差と言う事になります。

この事例は庭部分の敷地を2メートルの幅で損をしていますので、土留を設置して庭を広く保てるようにします。庭の高さと通行人の目線がぶつかるためフェンスを設けてプライベート空間を確保します。

高さ1m程度の土留の資材の選択は通りの景観にも影響しますし、フェンス基礎との取り合いもあるのでコストを考慮しつつ全体のバランスも思い浮かべてプランします。

写真以外の部分になりますが、この敷地の高低差に対して玄関アプローチ、カーポートや自転車小屋、物置などの配置や高さ設定も合わせて重要な検討事項になります。

以上、敷地の高低差について数例の事例で説明しましたが、なかなか講習会とかでも理解していただきづらいのがこの高低差問題です。

ただ、高低差はそのまま「水の行き先」の事にもなりますので、特に冬期間地下1m近くも凍る地域性においては非常に重要な課題と言えます。

まだまだ勉強が足りませんので、もっとわかりやすく説明できるようになったらまた取り上げてみたいと思います。

次回は今回も触れた「住宅の設計レベル」について、ちょっとお時間をいただくかも知れませんが慎重に考えてみたいと思います。

.

2018年2月27日(火)

これから庭をつくる人のために (その1)

はじめて庭をつくりたいと思った時は当然初めての事なので何をどうしていいのかわからない事だらけです。誰かに聞くにも何がわからないのかが分からないので聞く事もままならないのですが、友人や先輩やお隣さんや会社の同僚やそんなに親しくないけれどもなんとなく話しやすそうな近所のおじさんなどにお庭をつくった経験のある人がいれば相談してみるのもいい事だと思いますが、なかなか分かりづらい事や気がつかない事なんかがあったりしますので、少しでも参考になればと思いこのシリーズを試みますが、5回くらいで終わってしまう予定ですのでお付き合い下さい。

1回目は「道路用地」もしくは「歩道」についてです。

お宅の用地には必ず「道路」が接している事と思います。

その道路の「用地」の形態には場所によって色々なカタチがあります。

簡単に言えば「舗装されている・されていない」「歩道がある・ない」「側溝がある・ない」など他にも色々なパターンがあります。

ここでは特に見かけるケースが多く、コストにも関係する事を数例あげて説明します。

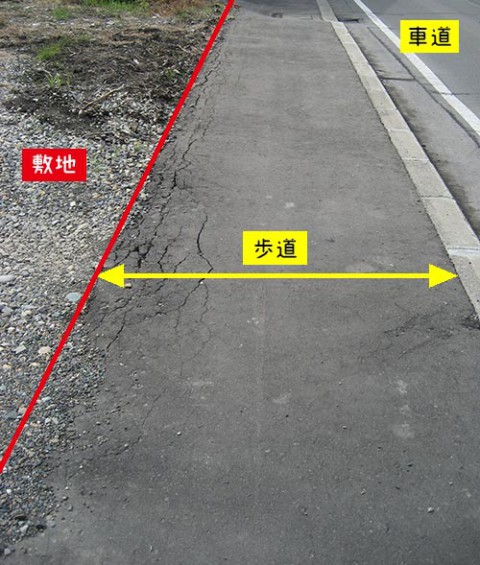

まず、道路は舗装されているけど敷地に接する部分に舗装されていないエリアがある場合です。

写真の事例の場合は約1m50cm程度の砂利や土の部分が道路用地として敷地に接しています。

ここは道路用地ですので市町村等の所有です。

[市町村の計画により歩道が付く場合も想定されます。その計画等は市町村の道路課等に照会すると教えてもらえますので、把握しておいたほうが良いと思います。近々に予定があるのなら庭工事を後にした方が良い場合もあります。予定が想定されていない場合は何らかの対応を考えた方が良いでしょう]

庭をつくるのは敷地内ですので現況のまま工事を進めると想定した場合ここは空白地帯になってしまいます。

しかし、このままにしておくとやがて草に覆われてしまう事が予想されます。

敷地内のカーポートへのアクセスをスムーズにするならばアスファルト舗装に、来客の駐車スペースにするなら最低でも砕石舗装にと、その部分のコストも外構費として考えておいたほうがよいでしょう。

写真の事例では駐車場とアプローチに関わる部分の道路用地はアスファルト舗装に、それ以外の部分は砕石を50cm入れて転圧し、来客者が駐車しやすいようにしました。資金に余裕があってもコンクリート舗装や石張り舗装は将来的に壊さないといけなくなる事もあるのでやらないのが通常です。

歩道は舗装されているんだけど敷地側の縁石が無い場合。

縁石が設置されていないのでアスファルトがヨレヨレになってしまっています。車輛の出入りなどがある場合はバラバラになっているケースも見かけます。

通常敷地側には玄関につながるアプローチや駐車場の舗装、庭部分にはフェンスや擁壁等の整備が想定され、そのどれもがこの舗装の際を50cmから1mほど掘り下げる作業が伴います。普通に掘るとこのアスファルトの下にある砂利層が崩れて来て舗装は復旧しなければなりません。住宅の正面になる場所ならばその復旧痕も見栄えに関係しますので復旧を見据えた計画的な施工手順を立てておく必要があります。当然その復旧に関わるコストも外構費に関わってきます。

写真の事例では幅50cmでアスファルトを切断し、工事終了後に復旧しました。見栄えも綺麗に仕上がりました。

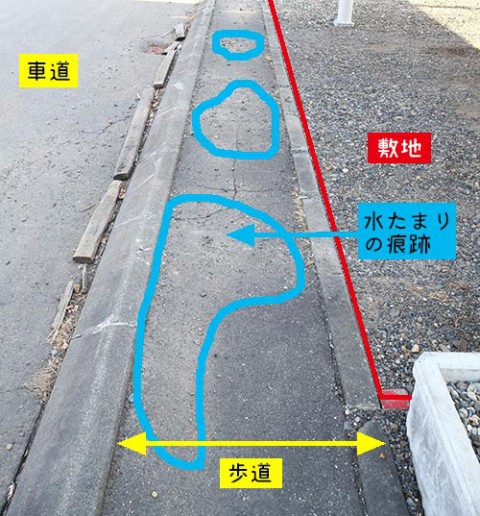

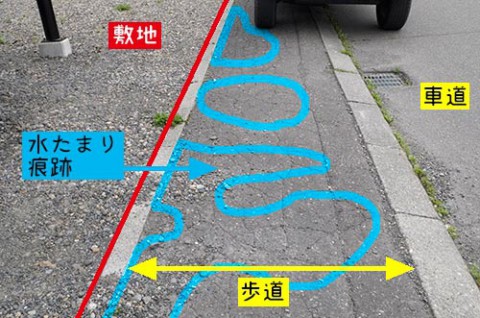

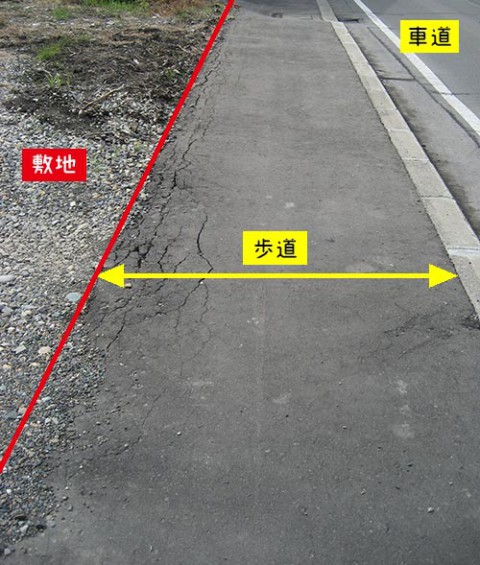

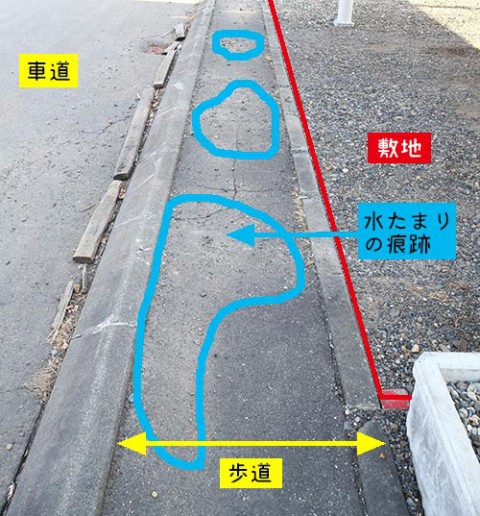

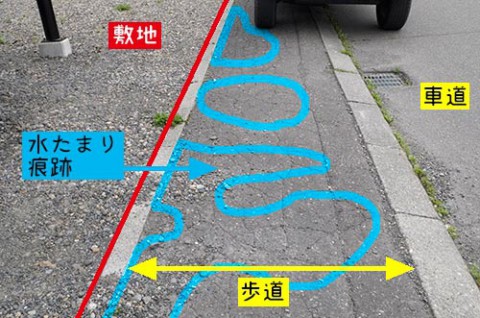

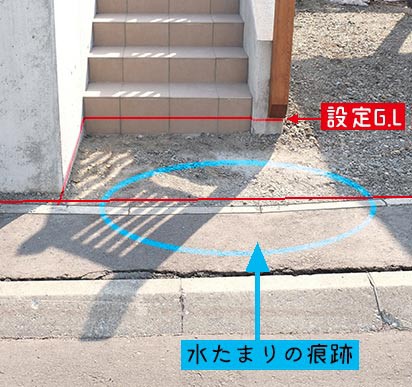

敷地境の歩道に縁石が施されており、一見大丈夫そうに見える道路用地の落とし穴。

写真は両方ともカーポートの出入口に当たる歩道の現況です。

歩道部分のアスファルトが凹んで水が溜った痕跡が確認出来ます。舗装が割れていればそんなに長くない滞水時間かも知れませんので確認が必要ですが、その場合でも凍上の影響で舗装がバラバラになる可能性もあります。

水が溜れば氷も張るので整備の内容や箇所により検討する必要があります。

上の写真の事例では車道縁石の切り下げも伴いましたので歩道の舗装もやり直し問題は解消されました。

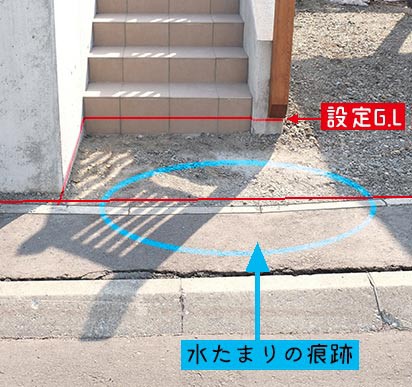

アプローチ階段下の凹みです。

アプローチ階段下の凹みです。

このケースの場合は毎日歩く場所なので改良が必要となります。

改良とは水が溜らないように縁石と歩道の舗装をやり直す作業です。

たまに見かけるケースとして道路構造物の敷地側への越境があります。

この場合は所有者である市町村の担当課に相談する事をお勧めします。今までの事例ではすぐに対応してくれています。場合によっては時間がかかる事もあるかと思いますので早めの連絡が良いかと思います。

以上、主に道路用地について施工前にはなかなか気づかない事について記してみました。

自分の土地じゃないのになんでお金をかけなければならないのかと思われる事もあるかと思いますがこれが現状です。

すんなり行く場合も多くありますので場所によっての検討・対応が必要です。

次回は「敷地の高低差」について考えてみたいと思います。

.

1回目は「道路用地」もしくは「歩道」についてです。

お宅の用地には必ず「道路」が接している事と思います。

その道路の「用地」の形態には場所によって色々なカタチがあります。

簡単に言えば「舗装されている・されていない」「歩道がある・ない」「側溝がある・ない」など他にも色々なパターンがあります。

ここでは特に見かけるケースが多く、コストにも関係する事を数例あげて説明します。

まず、道路は舗装されているけど敷地に接する部分に舗装されていないエリアがある場合です。

写真の事例の場合は約1m50cm程度の砂利や土の部分が道路用地として敷地に接しています。

ここは道路用地ですので市町村等の所有です。

[市町村の計画により歩道が付く場合も想定されます。その計画等は市町村の道路課等に照会すると教えてもらえますので、把握しておいたほうが良いと思います。近々に予定があるのなら庭工事を後にした方が良い場合もあります。予定が想定されていない場合は何らかの対応を考えた方が良いでしょう]

庭をつくるのは敷地内ですので現況のまま工事を進めると想定した場合ここは空白地帯になってしまいます。

しかし、このままにしておくとやがて草に覆われてしまう事が予想されます。

敷地内のカーポートへのアクセスをスムーズにするならばアスファルト舗装に、来客の駐車スペースにするなら最低でも砕石舗装にと、その部分のコストも外構費として考えておいたほうがよいでしょう。

写真の事例では駐車場とアプローチに関わる部分の道路用地はアスファルト舗装に、それ以外の部分は砕石を50cm入れて転圧し、来客者が駐車しやすいようにしました。資金に余裕があってもコンクリート舗装や石張り舗装は将来的に壊さないといけなくなる事もあるのでやらないのが通常です。

歩道は舗装されているんだけど敷地側の縁石が無い場合。

縁石が設置されていないのでアスファルトがヨレヨレになってしまっています。車輛の出入りなどがある場合はバラバラになっているケースも見かけます。

通常敷地側には玄関につながるアプローチや駐車場の舗装、庭部分にはフェンスや擁壁等の整備が想定され、そのどれもがこの舗装の際を50cmから1mほど掘り下げる作業が伴います。普通に掘るとこのアスファルトの下にある砂利層が崩れて来て舗装は復旧しなければなりません。住宅の正面になる場所ならばその復旧痕も見栄えに関係しますので復旧を見据えた計画的な施工手順を立てておく必要があります。当然その復旧に関わるコストも外構費に関わってきます。

写真の事例では幅50cmでアスファルトを切断し、工事終了後に復旧しました。見栄えも綺麗に仕上がりました。

敷地境の歩道に縁石が施されており、一見大丈夫そうに見える道路用地の落とし穴。

写真は両方ともカーポートの出入口に当たる歩道の現況です。

歩道部分のアスファルトが凹んで水が溜った痕跡が確認出来ます。舗装が割れていればそんなに長くない滞水時間かも知れませんので確認が必要ですが、その場合でも凍上の影響で舗装がバラバラになる可能性もあります。

水が溜れば氷も張るので整備の内容や箇所により検討する必要があります。

上の写真の事例では車道縁石の切り下げも伴いましたので歩道の舗装もやり直し問題は解消されました。

このケースの場合は毎日歩く場所なので改良が必要となります。

改良とは水が溜らないように縁石と歩道の舗装をやり直す作業です。

たまに見かけるケースとして道路構造物の敷地側への越境があります。

この場合は所有者である市町村の担当課に相談する事をお勧めします。今までの事例ではすぐに対応してくれています。場合によっては時間がかかる事もあるかと思いますので早めの連絡が良いかと思います。

以上、主に道路用地について施工前にはなかなか気づかない事について記してみました。

自分の土地じゃないのになんでお金をかけなければならないのかと思われる事もあるかと思いますがこれが現状です。

すんなり行く場合も多くありますので場所によっての検討・対応が必要です。

次回は「敷地の高低差」について考えてみたいと思います。

.

2018年2月17日(土)

遙かな山景望む庭の景

共に溶鉱炉で活躍した耐火煉瓦の再利用煉瓦。

物置と薪小屋を併設。

風も雪も月も鳥もすべてが味方になる暮らし。

そうしてその先もずっと。

2017年 中札内村

smilegarden

.

2018年2月2日(金)

庭縁記 号外

以前からお世話になっている家づくりを考えている人々とプロフェッショナルの交流サイト「houzz(ハウズ)」ですが、houzzに投稿している事例写真ベースのホームページが出来ちゃいましたのでお知らせします。

https://smilegarden.houzz.jp

事例に特化しているので、タイプ別と市町村別で見られるようになっています。一つ一つの事例の写真数は少ないですが、イメージは伝わるかなと思います。

写真が小さくて見づらい部分がありますが、表示される各写真をクリックするとhouzzのページに飛びますので大きくて見やすくなると思います。

お暇な時にご覧いただければ幸いです。

Topの写真は適当な物が無かったものですからグリメンズフジヤマの最近の様子をupしてみました。

どうぞよろしくお願い致します。

.

https://smilegarden.houzz.jp

事例に特化しているので、タイプ別と市町村別で見られるようになっています。一つ一つの事例の写真数は少ないですが、イメージは伝わるかなと思います。

写真が小さくて見づらい部分がありますが、表示される各写真をクリックするとhouzzのページに飛びますので大きくて見やすくなると思います。

お暇な時にご覧いただければ幸いです。

Topの写真は適当な物が無かったものですからグリメンズフジヤマの最近の様子をupしてみました。

どうぞよろしくお願い致します。

.