2012年1月25日(水)

とかち意外史 「ジンギスカンなべ」の始まりは…?

↑「大阪屋」店内に飾られている北海道新聞夕刊「とかち意外史」の切り抜き。

先日、鹿追町の煮込みジンギスカンのお店「大阪屋」さん から自宅に帰り、酔っぱらいながら書いたブログ「煮込みジンギスカン 鹿追町「大阪屋」」。

煮込みジンギスカン 鹿追町「大阪屋」(2012年1月19日)

そのブログの中で「実は、ジンギスカン鍋の発祥の地が鹿追町であるという話もあります。この話は、明日以降にご紹介します」と書いた手前、ずっと気になっていました。

酔っぱらっていても、約束は約束。

少し遅くなりましたが、今回「鹿追町」と「ジンギスカンなべ」について紹介させていただきます。

もう随分前の話になりますが、1990年(平成2年)7月20日北海道新聞 夕刊(十勝版)の「とかち意外史」でジンギスカンなべの始まりについて書かれました。

記事の中では、十勝で最初に綿羊を手がけたのは鹿追町の方だったこと、また十勝で最初に「ジンギスカンなべ」の店として営業したのが鹿追町の「大阪屋」であったことが紹介されているのです。

今回のブログを書くにあたって私が保管していたはずの記事のコピーが、どこにしまったか行方知らず。

それで、記事の写真に登場している現・神田日勝記念美術館館長である菅訓章さんに聞いてみたところ、引っ越しの際に処分してしまったとのこと。

困っていたところ、「大阪屋」さんの店内に額に入って飾られていることを思い出し、撮影させていただいたのが「メイン画像」です。

いまでは、図書館などに保管されている以外では、非常に貴重なものになっています。

しかも、コピーのため字面が見づらくなっているものもあり、内容の照会のため帯広市図書館のレファレンス担当の方にもお世話になりました。再度お礼を申し上げます。

さて、次のとおり「とかち意外史」の文面をご紹介させていただきます。

記事の中の「大阪屋」さんですが、2代目の仁三さんは既に亡くなられ、現在は奥さんと息子さんがお店を引き継いでおられます。

車道からは看板が目印です

車道からは看板が目印です

「大阪屋」の外観

「大阪屋」の外観

「大阪屋」のジンギスカンなべ

「大阪屋」のジンギスカンなべ

この記事を書かれた合田一道さんは、現在もノンフィクション作家として活躍されている方です。

合田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。

今回、十勝の綿羊やジンギスカンについて調べてみましたが、当時の政府などの方針と非常に関連していたことが分かりました。

すると、クラーク博士像で有名な札幌市の観光地「さっぽろ羊ヶ丘展望台」にも同じような背景があったのでは…とさらに興味がわいてきました。

くわしく調べてみると面白そうですね。

先日、鹿追町の煮込みジンギスカンのお店「大阪屋」さん から自宅に帰り、酔っぱらいながら書いたブログ「煮込みジンギスカン 鹿追町「大阪屋」」。

煮込みジンギスカン 鹿追町「大阪屋」(2012年1月19日)

そのブログの中で「実は、ジンギスカン鍋の発祥の地が鹿追町であるという話もあります。この話は、明日以降にご紹介します」と書いた手前、ずっと気になっていました。

酔っぱらっていても、約束は約束。

少し遅くなりましたが、今回「鹿追町」と「ジンギスカンなべ」について紹介させていただきます。

もう随分前の話になりますが、1990年(平成2年)7月20日北海道新聞 夕刊(十勝版)の「とかち意外史」でジンギスカンなべの始まりについて書かれました。

記事の中では、十勝で最初に綿羊を手がけたのは鹿追町の方だったこと、また十勝で最初に「ジンギスカンなべ」の店として営業したのが鹿追町の「大阪屋」であったことが紹介されているのです。

今回のブログを書くにあたって私が保管していたはずの記事のコピーが、どこにしまったか行方知らず。

それで、記事の写真に登場している現・神田日勝記念美術館館長である菅訓章さんに聞いてみたところ、引っ越しの際に処分してしまったとのこと。

困っていたところ、「大阪屋」さんの店内に額に入って飾られていることを思い出し、撮影させていただいたのが「メイン画像」です。

いまでは、図書館などに保管されている以外では、非常に貴重なものになっています。

しかも、コピーのため字面が見づらくなっているものもあり、内容の照会のため帯広市図書館のレファレンス担当の方にもお世話になりました。再度お礼を申し上げます。

さて、次のとおり「とかち意外史」の文面をご紹介させていただきます。

北海道新聞 夕刊(十勝版) 1990年(平成2年)7月20日

とかち意外史 ー49ー 合田一道ジンギスカンなべの始まり ~ 鹿追昭和32年に1号店

独特の煮込み製法が好評毛肉兼用種を導入

十勝におけるジンギスカンなべの始まりは鹿追町なのだという。

同町には「羊が丘」の地名があるように、早くから綿羊が飼育されていた。

それにしても十勝の綿羊の数がかつては上川支庁に次ぐ2番目だったとは。

道内の綿羊飼育は大正初期に札幌、滝川など官立の牧場ができて本格化した。

大正7年(1918年)になって政府は、綿羊奨励計画を立て、農家に飼育を呼びかけ、生産された羊毛は陸軍の被服廠(しょう)が1ポンド50銭の奨励金付きで買い上げた。

十勝で最初に綿羊を手がけたのは鹿追の増田作平(元村会議員)ら3人で、大正12年、農林省滝川綿羊場からシロップシャーという毛肉兼用種を10匹導入した。

当時は綿羊といえば羊毛だっただけに、毛肉兼用の綿羊を飼育しだしたことは注目に値する。

だが、実際に食肉にされたのはもう少し後だ。「羊が丘」の名 残る

大正15年春、小室道郎が鹿追のヌプカウシヌプリ山麓(さんろく)に綿羊牧場を設置した。

小室は滝川綿羊場の技師だったが、前年に退職、音更村=当時=で300匹の綿羊の飼育を始めたが、鹿追の草原に着目し、ここへ移ってきたのだった。

小室はここで3年間にわたり綿羊を飼育するが、結局は成功せず引き上げていく。原因は積雪が多く、飼料を野草だけに頼ったので十分に与えられなかったため、といわれる。

これにより山麓に「羊が丘」の名だけが残った。

ジンギスカンなべを始めたのはこの時期だ。

小室は豪放らいらく、むとんちゃくな性格だけに、けがでもした綿羊を生かしておくにしのびず、肉にして食べたのだろう。

次女の七戸ケイ子さん=札幌市在住=は「父は料理が上手で、よくジンギスカンを食べたものです」と述懐している。

小室のエピソードは数多いが、愉快なのは嫁募集の新聞広告を出し、応募した女性を妻にし、そのうえに生まれた子に「羊太郎」と命名した話だ。“不要扱い” に注目

しかし綿羊の肉はくさみがあって食用に合わず、しかも戦後は羊毛の利用度も減って綿羊はしだいに不要扱いにされだした。

そこに注目したのが十勝で最初にジンギスカンなべを経営した鹿追の「大阪屋」。

先代の早川定吉が昭和32年、丸形のなべで煮込みジンギスカンをはじめたところ、地元の若い自衛隊員に評判となった。

以来、「大阪屋」ののれんは、煮込みなべの店として多くの固定客を持つようになった。

2代目、仁三さんは元自衛隊員で、先代にほれられて養子になった。

「これぞジンギスカンの神髄」と独特の煮込み製法の継承に意欲満々だ。

(北海道新聞編集委員)

記事の中の「大阪屋」さんですが、2代目の仁三さんは既に亡くなられ、現在は奥さんと息子さんがお店を引き継いでおられます。

この記事を書かれた合田一道さんは、現在もノンフィクション作家として活躍されている方です。

合田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。

合田一道(ごうだ・いちどう)氏

ノンフィクション作家。長く北海道新聞に勤務し、『定山坊行方不明の謎』で第一回北海道ノンフィクション賞大賞を受賞。主な著書は『裂けた岬』(幻冬舎) 『開拓団壊滅す』(北海道新聞社)『日本人の死に際』(小学館)『日本史の現場検証』(扶桑社)など。退職後は札幌大学講師に。

今回、十勝の綿羊やジンギスカンについて調べてみましたが、当時の政府などの方針と非常に関連していたことが分かりました。

すると、クラーク博士像で有名な札幌市の観光地「さっぽろ羊ヶ丘展望台」にも同じような背景があったのでは…とさらに興味がわいてきました。

くわしく調べてみると面白そうですね。

2012年1月24日(火)

辛みそラーメンが最高 帯広市「五十番」

↑真っ赤な「辛みそラーメン」。しかし、辛いだけのラーメンではありません。

辛みそラーメンが特においしいお店として有名ですね。

「五十番」さん、帯広市東9条南6丁目、電信通りの東端に位置します。

もともと先代が別な場所で営業されていたそうです。

とても繁盛していたお店でしたが、老齢のため、惜しまれつつ閉店。

数年後、娘さんがその後を受けて、現在の場所にお店を出したとの話を伺っています。

私は、ほとんどいつも辛みそラーメンをいただきます。

こちらの辛みそラーメンは、見た目は「真っ赤」。

もちろん辛いのですが、しっかりとおいしいのです。

辛さの中にもうまみがあるのです。

上に載っている白髪ネギの盛りつけも、見た目にボリューム感があり、辛いスープとまた合います。

一度食べてみてください。クセになりますから。

韓国の唐辛子などをブレンドされて使用されているようです。ただ辛いだけのラーメンではないのです。

辛いだけの料理はいただけない、というように敬遠されている方に、ぜひ一度食べていただきたいです。

中辛、大辛、激辛があります。

中辛からお試しください。

辛みそラーメンが特においしいお店として有名ですね。

「五十番」さん、帯広市東9条南6丁目、電信通りの東端に位置します。

もともと先代が別な場所で営業されていたそうです。

とても繁盛していたお店でしたが、老齢のため、惜しまれつつ閉店。

数年後、娘さんがその後を受けて、現在の場所にお店を出したとの話を伺っています。

私は、ほとんどいつも辛みそラーメンをいただきます。

こちらの辛みそラーメンは、見た目は「真っ赤」。

もちろん辛いのですが、しっかりとおいしいのです。

辛さの中にもうまみがあるのです。

上に載っている白髪ネギの盛りつけも、見た目にボリューム感があり、辛いスープとまた合います。

一度食べてみてください。クセになりますから。

韓国の唐辛子などをブレンドされて使用されているようです。ただ辛いだけのラーメンではないのです。

辛いだけの料理はいただけない、というように敬遠されている方に、ぜひ一度食べていただきたいです。

中辛、大辛、激辛があります。

中辛からお試しください。

2012年1月23日(月)

今日は「インデアン・カツ」 ところで皆さん…

↑「インデアン・カツ」。カツカレーは全体にルーが掛かっています。

今日は地元のフィットネスジムがお休みでした。

明日は開いていますが、夜に会合があるため走れません。

「サロマ湖100kmマラソン」に向けて、少しも気と体をゆるめたくないため2日間は休みたくない。

なので、わざわざ帯広のJOYFITまで行って走ってきました。

そういえば、去年の今頃は「東京マラソン」の寸前で、同じく気合いを入れて練習していました。

本当は、昨年にサロマ湖100kmマラソンに挑戦するつもりでしたが、ラッキーなことに東京マラソンに当選したため、大きな挑戦を2年に分けたのでした。

あ~あ、申し込んじゃった…「サロマ湖100kmウルトラマラソン」(2012.1.10)

今日も、いつもの1時間走でしたが、やはり疲れます。

6月に100kmを走ろうというのにこれでは話になりません。まだまだです。

気長にトレーニングを続けます。

ランニングをするときは、夕食をおなかいっぱいに食べると走りづらいので、いつも腹半分か食べないことが多いです。

走って帰ってきてから、また食べるのです。

今日は、仕事から帰るとすぐに用意をして帯広に向かったので、走ったあとはおなかがペコペコでした。

食欲に負けて外食すると、お小遣いが減っていくし、どうしよう…。

そうだ、インデアンカレーなら安いし、前から食べたかった「インデアン・野菜」を食べよう…。

実は先日、始めて「野菜カレー」を食べたのです。

そのことをfacebookで写真付きで流したところ「私はチキンカレーが好き」「いつもエビカレーを食べてます」など話が大盛り上がり。

その中に「野菜カレーならいつも、インデアン・野菜を食べてます。おいしいよ」とのコメントがあり、ぜひ食べてみたいと思っていました。

「インデアン・野菜」とは、皆さんご存じの通り、インデアンルーに野菜が入っている物です。

早速、西18条店に行ったところ、残念ながら野菜カレーは売り切れ。

野菜カレーは人気なのですね。

そんなことで、急きょ「インデアン・カツ」をいただきました。

いつもの食べ慣れた味。カツの肉汁の甘みがたまりません。

おいしくいただきました。

ところで、facebookで盛り上がった別の話題が、カレーの向きのことです。

送った写真のカレーは、片方に寄せてルーが掛けてあるものでした。

私の置いた「ルーとご飯の方向」とは逆にしている人がけっこう多くいたのです。

これがfacebookに載せた画像です。

これがfacebookに載せた画像です。

わたしは、ご飯が右、ルーが左です。

なぜかというと、右利きの私は、右のご飯を左のルーと混ぜて食べるからです。

中央のご飯がなくなれば、さらに右からご飯を寄せてルーと絡めて食べる。その繰り返しです。

そうすると、右のご飯側にルーが行かないので、食べ終えた皿が逆にしたよりきれいなのです。

皆さんは、ご飯とルー、どのような向きにしてますか?

今日は地元のフィットネスジムがお休みでした。

明日は開いていますが、夜に会合があるため走れません。

「サロマ湖100kmマラソン」に向けて、少しも気と体をゆるめたくないため2日間は休みたくない。

なので、わざわざ帯広のJOYFITまで行って走ってきました。

そういえば、去年の今頃は「東京マラソン」の寸前で、同じく気合いを入れて練習していました。

本当は、昨年にサロマ湖100kmマラソンに挑戦するつもりでしたが、ラッキーなことに東京マラソンに当選したため、大きな挑戦を2年に分けたのでした。

あ~あ、申し込んじゃった…「サロマ湖100kmウルトラマラソン」(2012.1.10)

今日も、いつもの1時間走でしたが、やはり疲れます。

6月に100kmを走ろうというのにこれでは話になりません。まだまだです。

気長にトレーニングを続けます。

ランニングをするときは、夕食をおなかいっぱいに食べると走りづらいので、いつも腹半分か食べないことが多いです。

走って帰ってきてから、また食べるのです。

今日は、仕事から帰るとすぐに用意をして帯広に向かったので、走ったあとはおなかがペコペコでした。

食欲に負けて外食すると、お小遣いが減っていくし、どうしよう…。

そうだ、インデアンカレーなら安いし、前から食べたかった「インデアン・野菜」を食べよう…。

実は先日、始めて「野菜カレー」を食べたのです。

そのことをfacebookで写真付きで流したところ「私はチキンカレーが好き」「いつもエビカレーを食べてます」など話が大盛り上がり。

その中に「野菜カレーならいつも、インデアン・野菜を食べてます。おいしいよ」とのコメントがあり、ぜひ食べてみたいと思っていました。

「インデアン・野菜」とは、皆さんご存じの通り、インデアンルーに野菜が入っている物です。

早速、西18条店に行ったところ、残念ながら野菜カレーは売り切れ。

野菜カレーは人気なのですね。

そんなことで、急きょ「インデアン・カツ」をいただきました。

いつもの食べ慣れた味。カツの肉汁の甘みがたまりません。

おいしくいただきました。

ところで、facebookで盛り上がった別の話題が、カレーの向きのことです。

送った写真のカレーは、片方に寄せてルーが掛けてあるものでした。

私の置いた「ルーとご飯の方向」とは逆にしている人がけっこう多くいたのです。

わたしは、ご飯が右、ルーが左です。

なぜかというと、右利きの私は、右のご飯を左のルーと混ぜて食べるからです。

中央のご飯がなくなれば、さらに右からご飯を寄せてルーと絡めて食べる。その繰り返しです。

そうすると、右のご飯側にルーが行かないので、食べ終えた皿が逆にしたよりきれいなのです。

皆さんは、ご飯とルー、どのような向きにしてますか?

2012年1月22日(日)

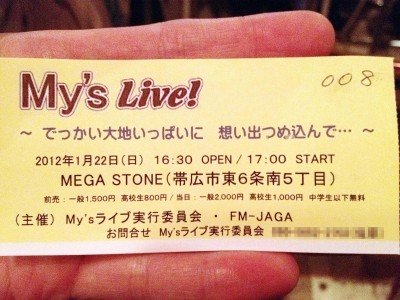

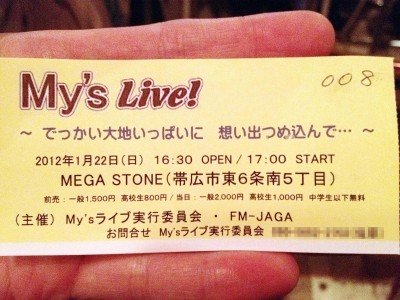

息子たちと 誕生日祝いに「My's LIVE!」

↑ステージ左側でMy'sの白岩さんがお菓子をプレゼント。子どもたちは大喜びしながら中央で列を作っています。(主催者許可のうえ画像使用)

今日は、6歳の双子の息子たちと、鹿追在住ミュージシャンMy's(マイズ)による「My's LIVE! でっかい大地いっぱいに 想い出つめ込んで…」に行ってきました。

場所は、帯広市の MEGA STONE(メガストーン、帯広市東6条南5丁目)。

昨日は息子たちの6歳の誕生日で映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」を見に行き、翌日にライブを聴くという、芸術・文化に浸るぜいたくな誕生日祝いとなりました。

会場は、満員の観客で、追加のイスや立ち見も出るほどでした。

鹿追在住のミュージシャンとあって、地元からの参加者も多く、何より子ども連れが多くて、温かい雰囲気のライブとなりました。

My'sの白岩元記さんと上村洋介さんのほか、バンドメンバーが出演。

最初にMCのFM-JAGA栗谷昌広さんが登場し、子どもたちに「うまい棒」をプレゼントするなど場を和ませました。

私の息子たちも、もちろんステージ下に行き頂きました。

ライブが始まり、私にとってはCDで聴いたことのある曲や初めての曲などが次々と演奏され、演奏の合間には再び子どもたちに「うまい棒」のプレゼント。

再度お菓子をゲットした我が息子たちは大喜び。会場も盛り上がりました。(メイン画像)

My'sの演奏する曲は、歌詞、曲ともに、十勝に暮らす者にしてみれば、本当に生活感があり親しみを感じるものです。

ライブを聴くというよりも、日常の出来事についての語りやおしゃべりを聞いているような、そんな気持ちになりました。

私の息子たちは、6歳にしてライブ鑑賞を経験したことになります。とても貴重な体験となったと思います。

この想い出をずっと忘れないでいてほしいものです。

今日は、6歳の双子の息子たちと、鹿追在住ミュージシャンMy's(マイズ)による「My's LIVE! でっかい大地いっぱいに 想い出つめ込んで…」に行ってきました。

場所は、帯広市の MEGA STONE(メガストーン、帯広市東6条南5丁目)。

昨日は息子たちの6歳の誕生日で映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」を見に行き、翌日にライブを聴くという、芸術・文化に浸るぜいたくな誕生日祝いとなりました。

会場は、満員の観客で、追加のイスや立ち見も出るほどでした。

鹿追在住のミュージシャンとあって、地元からの参加者も多く、何より子ども連れが多くて、温かい雰囲気のライブとなりました。

My'sの白岩元記さんと上村洋介さんのほか、バンドメンバーが出演。

最初にMCのFM-JAGA栗谷昌広さんが登場し、子どもたちに「うまい棒」をプレゼントするなど場を和ませました。

私の息子たちも、もちろんステージ下に行き頂きました。

ライブが始まり、私にとってはCDで聴いたことのある曲や初めての曲などが次々と演奏され、演奏の合間には再び子どもたちに「うまい棒」のプレゼント。

再度お菓子をゲットした我が息子たちは大喜び。会場も盛り上がりました。(メイン画像)

My'sの演奏する曲は、歌詞、曲ともに、十勝に暮らす者にしてみれば、本当に生活感があり親しみを感じるものです。

ライブを聴くというよりも、日常の出来事についての語りやおしゃべりを聞いているような、そんな気持ちになりました。

私の息子たちは、6歳にしてライブ鑑賞を経験したことになります。とても貴重な体験となったと思います。

この想い出をずっと忘れないでいてほしいものです。

◎ラジオ番組

帯広市コミュニティーFM局「FM-JAGA」(帯広77.8MHz)

FM-JAGA「My'sスタイル」

曜日・時間 毎週土曜日、午後10時~

PCやスマートフォンアプリなどの「インターネットラジオ」でも聞くことができます。

My's オフィシャル WEBサイト

http://mys-hokkaido.com/

2012年1月21日(土)

映画レビュー「ALWAYS 三丁目の夕日'64」

冒頭、時代を説明するため、流行した歌やギャグなどが少々押しつけがましく登場してくるため「三作目のなると、さすがに面白さも下がってきたのかな? 見に来たの間違ったか?」と思っていましたが… ところがどっこい…。

今日は、双子の息子たちの6歳の誕生日でした。

ということで、3人で映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」を鑑賞してきました。

冒頭の時代背景の説明部分が終わり、鈴木オートに働く六子が青年医師の菊池と仲良しになっていく辺りから、他のいくつかの物語も同時に進んできます。

これからは、それはもう、どっぷりストーリーに引き込まれてしまいました。

この作品の見どころの一つであるCG技術では、今回も高度成長期の東京の街並みを再現していますが、町並みや乗り物などそれは見事なもので見入ってしまいました。

3D映画なのですが、見た劇場では2Dでの上映でした。

しかし、3Dを意識した演出を感じたのは数カ所ほどで、2Dでは面白みが感じないかと聞かれれば、そうではありません。面白みを欠くことはありません。

「アバター」を札幌で見たのですが、その劇場の3Dシステムは高度な設備であったにもかかわらず、めがねのフィルターの関係で画面が暗くなり、違和感を感じたのを思い出します。

2Dで見直したいと思ったほどです。

今の3D技術では、2Dは2Dの良さがあると思います。

そういえば、近々テレビで「アバター」が放映されるようです。映像本来の鮮明さで鑑賞できることが楽しみです。

今回は前作から5年後、東京オリンピックが開催される昭和39年を舞台に話が進んでいきます。

東京ではオリンピック開催を控え、ビルや高速道路の建設ラッシュで熱気にあふれています。

そんな中、小説家の茶川竜之介は結婚したヒロミと高校生になった淳之介と楽しい毎日を送っています。

ヒロミのお腹には、新しい命も宿っていました。

しかし茶川が連載中の小説が連載中止に追い込まれ、小説家生命が窮地に。

鈴木オートでは、いまやすっかり頼もしい技術者となった六子に青年医師・菊池孝太郎との恋が芽生え始めていたのですが…。

私なりの解釈では、今回の見どころは「父と子の絆」だと感じました。

また、全体を通して、大震災を経験した日本人への応援メッセージでもあったように受け取れました。

本当に、今回も感動させていただきました。

俳優さんの中では、出版社社員の「龍馬伝」で武市半平太を演じた大森南朋さん、ちょい役でしたが茶川の父親の米倉斉加年さんの演技が印象に残りました。

子どもの誕生日に一緒に映画を鑑賞する、このこと自体はいいことだと思います。

しかし、この映画を子どもと見るにはつらすぎます。

だって、子どもの隣では泣けませんから。

だけど、流れるものは止められませんよ…。

いい映画でした。

そして、やはり映画館で見てください。

星の数は、最初に不安にさせた分一つ減らして

★★★★☆

です。

今回も一騒動。

最後の茶川と淳之介の一番いい場面で、息子が「おしっこに行きたい」。

何でなの~。

トイレでは息子に「手洗わないでいいから!」と言い、即行で席に戻りましたが、一番のクライマックスの一部をトイレで過ごすことになってしまいました。

もう一度、見た~い。

上映室に再び入ったときに、他のお客さんの迷惑にならないように、普段は座らない前側の空席に座って残りを見ました。

子どもには、見上げるような大きな画面で見る経験をさせることができ、これはこれでよかったと思いました。

今日は、双子の息子たちの6歳の誕生日でした。

ということで、3人で映画「ALWAYS 三丁目の夕日'64」を鑑賞してきました。

冒頭の時代背景の説明部分が終わり、鈴木オートに働く六子が青年医師の菊池と仲良しになっていく辺りから、他のいくつかの物語も同時に進んできます。

これからは、それはもう、どっぷりストーリーに引き込まれてしまいました。

この作品の見どころの一つであるCG技術では、今回も高度成長期の東京の街並みを再現していますが、町並みや乗り物などそれは見事なもので見入ってしまいました。

3D映画なのですが、見た劇場では2Dでの上映でした。

しかし、3Dを意識した演出を感じたのは数カ所ほどで、2Dでは面白みが感じないかと聞かれれば、そうではありません。面白みを欠くことはありません。

「アバター」を札幌で見たのですが、その劇場の3Dシステムは高度な設備であったにもかかわらず、めがねのフィルターの関係で画面が暗くなり、違和感を感じたのを思い出します。

2Dで見直したいと思ったほどです。

今の3D技術では、2Dは2Dの良さがあると思います。

そういえば、近々テレビで「アバター」が放映されるようです。映像本来の鮮明さで鑑賞できることが楽しみです。

今回は前作から5年後、東京オリンピックが開催される昭和39年を舞台に話が進んでいきます。

東京ではオリンピック開催を控え、ビルや高速道路の建設ラッシュで熱気にあふれています。

そんな中、小説家の茶川竜之介は結婚したヒロミと高校生になった淳之介と楽しい毎日を送っています。

ヒロミのお腹には、新しい命も宿っていました。

しかし茶川が連載中の小説が連載中止に追い込まれ、小説家生命が窮地に。

鈴木オートでは、いまやすっかり頼もしい技術者となった六子に青年医師・菊池孝太郎との恋が芽生え始めていたのですが…。

私なりの解釈では、今回の見どころは「父と子の絆」だと感じました。

また、全体を通して、大震災を経験した日本人への応援メッセージでもあったように受け取れました。

本当に、今回も感動させていただきました。

俳優さんの中では、出版社社員の「龍馬伝」で武市半平太を演じた大森南朋さん、ちょい役でしたが茶川の父親の米倉斉加年さんの演技が印象に残りました。

子どもの誕生日に一緒に映画を鑑賞する、このこと自体はいいことだと思います。

しかし、この映画を子どもと見るにはつらすぎます。

だって、子どもの隣では泣けませんから。

だけど、流れるものは止められませんよ…。

いい映画でした。

そして、やはり映画館で見てください。

星の数は、最初に不安にさせた分一つ減らして

★★★★☆

です。

今回も一騒動。

最後の茶川と淳之介の一番いい場面で、息子が「おしっこに行きたい」。

何でなの~。

トイレでは息子に「手洗わないでいいから!」と言い、即行で席に戻りましたが、一番のクライマックスの一部をトイレで過ごすことになってしまいました。

もう一度、見た~い。

上映室に再び入ったときに、他のお客さんの迷惑にならないように、普段は座らない前側の空席に座って残りを見ました。

子どもには、見上げるような大きな画面で見る経験をさせることができ、これはこれでよかったと思いました。