グルメ、食べ歩き(0)

2011年11月23日(水)

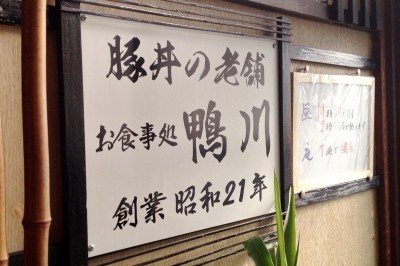

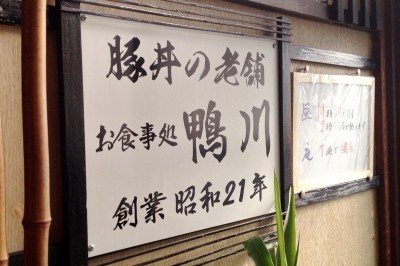

「鴨川」の最高の豚丼とおじさん

↑山になっている盛りのよい豚丼

前情報では「子供さんお断り 」「かつ丼ありません」などの張り紙があると聞いていたので、正直どんなに頑固で偏屈なじいさんがいるのかと思っていました。

帯広市西1条南4丁目19にある豚丼の老舗「鴨川」さん。

営業は「午前11時30分から午後2時15分まで」(平成23年11月23日現在)の昼間だけのため、行こうと思いながらも時間が合わなかったり、行っても臨時で休んでいたりと入店は叶わずにいました。

そうしているうちに、私の頭の中には、謎の怪獣のイメージがどんどん膨らんで、どんな人だろうと想像ではち切れんばかりになっていたのです。

しかしそれは全くの思い違いで、豚丼はものすごく美味しく、それ以上におじさんはものすごくいい人でした。

にこやかで話好き、こんなにも楽しく居心地良く豚丼を食べたのは初めてでした。

あっ、開いててよかったぁ~

あっ、開いててよかったぁ~

正午少し前に店に入ったときには、既に2テーブルの小上がりが満席。カウンターに座っていると程なく2人の常連らしき方も入店されました。

その常連さんは、2人とも「ご飯と肉少なめね」 と豚丼を注文。

ご飯は分かるけど肉まで少なくするの… もったいないなぁと思っていましたが、そうです、あとで分かりましたが、ここの豚丼は他店よりも盛りが多めなのです。

このお店は、味噌豚丼も有名なのですが、私は初入店ということもありスタンダードなしょうゆだれをいただきました。

少し山になるぐらいのご飯にタップリの肉。

それが合わさって、豚丼の外観は山盛りになっています。

私は、いつものように肉を脇に寄せて、まずはご飯を。

うまい!

この時点でうまい。

秘伝のタレとご飯が見事にベストマッチ。

肉に食らいつくと、これまた美味しい。

このお店は、フライパンで肉を焼きタレを絡ませるタイプの豚丼で、口にしやすい大きさながらも厚みがある食べ応えのあるもの。

豚丼の基本を捉えた、直球ストライクの最上級の美味しさです。

フライパンで調理するというのも、実はおじさんのこだわりがあるのでした。

味噌豚丼を食べていたお客さんが、食べきれなかったものを持ち帰りたいとの申し出に、調理も一段落したおじさんが折を持ってにこやかに客席に出てきました。

「すみません。車の中で食べさせていただきます」とお客さん。

「うちはご飯も肉も多いんだよ」とおじさんが話し出すと、話は創業年から豚丼へのこだわりまで話は弾み、聞いていて楽しいものでした。

「味噌豚丼を始めたのはうちが最初なんですよ」とも。

そのお客さんが帰られ、

もう1グループの小上がりの若い4人のお客さんが「美味しかったです」と一言。

その言葉に、おじさんはまたにこやかに応じる。

またまた、話は弾むのでした…

正式に豚丼という料理ができたのが昭和21年。それが鴨川の創業年だそうです。

当時、帯広の7件の食堂が話し合い、豚丼というメニューを統一し、そして調理はフライパンでするということに決められたそうです。

だから、鴨川さんは肉は炭で焼かず、フライパン調理にこだわっているのです。

創業 昭和21年

創業 昭和21年

炭で焼くほうが、多くのお客さんが来たときに、多くの豚丼を作りやすいという利点もあって、炭焼きのお店が増えてきたようです。

おじさんは

「実はフライパンのほうが手間は掛かるんだけどね。うちの豚丼が本当なんだよ」

「うちのは“豚丼”、炭で焼くのは“焼肉丼”(笑)」

と教えてくれました。

以前は全ての取材を受け入れていたそうです。

しかしその結果、店の前には100人を超す行列ができたこともあり、注文をさばくのが大変で一人一人に心を込めたおもてなしが難しくなったのでした。

また、マナーを守られないお客さんも増え、子どもさんが泣き叫んでもほったらかしのご家族も当たり前に。

中には、了解していないのに、勝手にクーポン券を作られて、それを利用しようとお客が来たこともあったそうです。

そのときは仕方なく、クーポンどおりに割引してあげたそうです。

それから、一切の取材はお断りして、お客は増えなくても、一人一人のお客を大切にしようと決めたのでした。

ただし、例外があるのです。

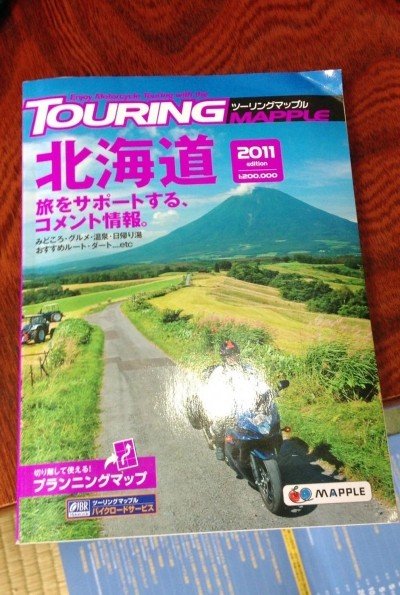

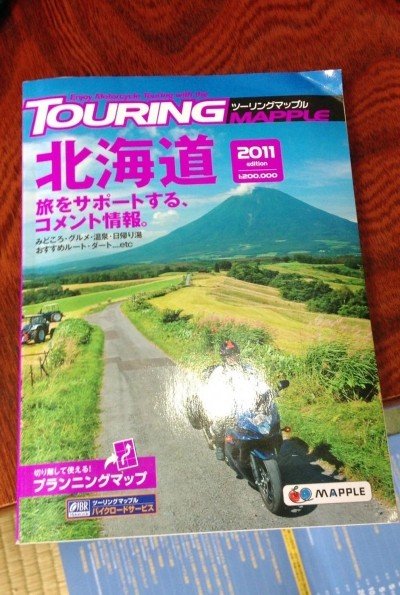

あるツーリング旅行者向けのガイドブックには、唯一お店の掲載を許可しているそうです。

唯一掲載を許可しているガイドブック

唯一掲載を許可しているガイドブック

その訳は、あるとき1人の男性が来店されて、この美味しい豚丼を本で紹介させてほしいと申し出があったのですが、もちろんお断り。

しかし、よく話を聞いてみると、ほかの店に行ったところ、豚丼を食べたあとに水を頼んだら「こんなに列をつくっているのが見えないのですか」と水を断られ、早く店を出るように促されたというのです。

おじさんは、遠くから来ていただいてそれは申し訳ないことをしたと、その本への掲載を許可したのでした。

正式に許可しているのは、その一つだけだそうです。

若い4人組の方は、ガイドブックを見て来たということで、おじさんが「勝手に載せられることもあるんですよ」といいながら、そのガイドブックを見てみると、正式に許可をしたガイドブックでした。

「うちの豚丼はガイドブックに載っている写真と変わらないからね。山盛りだよ」

誇らしげに語る、おじさんでした。

店内の不思議…。

壁に掛けてあるメニューには「かつ丼」と大きな木の板があるのに、その下には「かつ丼はありません」の掛札が。

不思議な光景

不思議な光景

その訳を聞いてみたところ、忙しいときにはとても「かつ丼」に手が回らないからだそうです。

では、なぜメニュー札は残してあるのか?

それは、暇なときには作る、一種の裏メニューのようなものとのことです。

裏も何も、堂々とメニューとして出しているのですがね。

若い4人組の中の女性が、

「私以前かつ丼いただきました。美味しかったのですが」と話され、

すると、おじさんが

「北大の方かい?」

「そうです!」

その女性は、北大の学生の時にこの店でかつ丼をいただいていたのです。

そして、それを覚えているおじさんもおじさんです。

そのくらい、かつ丼をいただけるのは、あまりないことなのでしょう。

若い4人組は、北大OBの方で大学時代の仲間と共に、休みに帯広に遊びに来られていたのでした。

こんな感じで、初の「鴨川」さん訪問は意外な出会いがあり、私にとって非常に思い出深く楽しいものとなりました。

おじさんは、先代との約束かのように、帯広豚丼の伝統をかたくなに守っている方だったのです。

また、会いに行くのが楽しみです。

気を引き締めて「鴨川」さんへ

前情報では「子供さんお断り 」「かつ丼ありません」などの張り紙があると聞いていたので、正直どんなに頑固で偏屈なじいさんがいるのかと思っていました。

帯広市西1条南4丁目19にある豚丼の老舗「鴨川」さん。

営業は「午前11時30分から午後2時15分まで」(平成23年11月23日現在)の昼間だけのため、行こうと思いながらも時間が合わなかったり、行っても臨時で休んでいたりと入店は叶わずにいました。

そうしているうちに、私の頭の中には、謎の怪獣のイメージがどんどん膨らんで、どんな人だろうと想像ではち切れんばかりになっていたのです。

しかしそれは全くの思い違いで、豚丼はものすごく美味しく、それ以上におじさんはものすごくいい人でした。

にこやかで話好き、こんなにも楽しく居心地良く豚丼を食べたのは初めてでした。

正午少し前に店に入ったときには、既に2テーブルの小上がりが満席。カウンターに座っていると程なく2人の常連らしき方も入店されました。

その常連さんは、2人とも「ご飯と肉少なめね」 と豚丼を注文。

ご飯は分かるけど肉まで少なくするの… もったいないなぁと思っていましたが、そうです、あとで分かりましたが、ここの豚丼は他店よりも盛りが多めなのです。

このお店は、味噌豚丼も有名なのですが、私は初入店ということもありスタンダードなしょうゆだれをいただきました。

少し山になるぐらいのご飯にタップリの肉。

それが合わさって、豚丼の外観は山盛りになっています。

私は、いつものように肉を脇に寄せて、まずはご飯を。

うまい!

この時点でうまい。

秘伝のタレとご飯が見事にベストマッチ。

肉に食らいつくと、これまた美味しい。

このお店は、フライパンで肉を焼きタレを絡ませるタイプの豚丼で、口にしやすい大きさながらも厚みがある食べ応えのあるもの。

豚丼の基本を捉えた、直球ストライクの最上級の美味しさです。

フライパンで調理するというのも、実はおじさんのこだわりがあるのでした。

にこやかで優しいおじさん

味噌豚丼を食べていたお客さんが、食べきれなかったものを持ち帰りたいとの申し出に、調理も一段落したおじさんが折を持ってにこやかに客席に出てきました。

「すみません。車の中で食べさせていただきます」とお客さん。

「うちはご飯も肉も多いんだよ」とおじさんが話し出すと、話は創業年から豚丼へのこだわりまで話は弾み、聞いていて楽しいものでした。

「味噌豚丼を始めたのはうちが最初なんですよ」とも。

そのお客さんが帰られ、

もう1グループの小上がりの若い4人のお客さんが「美味しかったです」と一言。

その言葉に、おじさんはまたにこやかに応じる。

またまた、話は弾むのでした…

豚丼はフライパン調理にこだわる

正式に豚丼という料理ができたのが昭和21年。それが鴨川の創業年だそうです。

当時、帯広の7件の食堂が話し合い、豚丼というメニューを統一し、そして調理はフライパンでするということに決められたそうです。

だから、鴨川さんは肉は炭で焼かず、フライパン調理にこだわっているのです。

炭で焼くほうが、多くのお客さんが来たときに、多くの豚丼を作りやすいという利点もあって、炭焼きのお店が増えてきたようです。

おじさんは

「実はフライパンのほうが手間は掛かるんだけどね。うちの豚丼が本当なんだよ」

「うちのは“豚丼”、炭で焼くのは“焼肉丼”(笑)」

と教えてくれました。

ガイドブックを断る理由

以前は全ての取材を受け入れていたそうです。

しかしその結果、店の前には100人を超す行列ができたこともあり、注文をさばくのが大変で一人一人に心を込めたおもてなしが難しくなったのでした。

また、マナーを守られないお客さんも増え、子どもさんが泣き叫んでもほったらかしのご家族も当たり前に。

中には、了解していないのに、勝手にクーポン券を作られて、それを利用しようとお客が来たこともあったそうです。

そのときは仕方なく、クーポンどおりに割引してあげたそうです。

それから、一切の取材はお断りして、お客は増えなくても、一人一人のお客を大切にしようと決めたのでした。

ただし、例外があるのです。

あるツーリング旅行者向けのガイドブックには、唯一お店の掲載を許可しているそうです。

その訳は、あるとき1人の男性が来店されて、この美味しい豚丼を本で紹介させてほしいと申し出があったのですが、もちろんお断り。

しかし、よく話を聞いてみると、ほかの店に行ったところ、豚丼を食べたあとに水を頼んだら「こんなに列をつくっているのが見えないのですか」と水を断られ、早く店を出るように促されたというのです。

おじさんは、遠くから来ていただいてそれは申し訳ないことをしたと、その本への掲載を許可したのでした。

正式に許可しているのは、その一つだけだそうです。

若い4人組の方は、ガイドブックを見て来たということで、おじさんが「勝手に載せられることもあるんですよ」といいながら、そのガイドブックを見てみると、正式に許可をしたガイドブックでした。

「うちの豚丼はガイドブックに載っている写真と変わらないからね。山盛りだよ」

誇らしげに語る、おじさんでした。

「かつ丼はありません」?

店内の不思議…。

壁に掛けてあるメニューには「かつ丼」と大きな木の板があるのに、その下には「かつ丼はありません」の掛札が。

その訳を聞いてみたところ、忙しいときにはとても「かつ丼」に手が回らないからだそうです。

では、なぜメニュー札は残してあるのか?

それは、暇なときには作る、一種の裏メニューのようなものとのことです。

裏も何も、堂々とメニューとして出しているのですがね。

若い4人組の中の女性が、

「私以前かつ丼いただきました。美味しかったのですが」と話され、

すると、おじさんが

「北大の方かい?」

「そうです!」

その女性は、北大の学生の時にこの店でかつ丼をいただいていたのです。

そして、それを覚えているおじさんもおじさんです。

そのくらい、かつ丼をいただけるのは、あまりないことなのでしょう。

若い4人組は、北大OBの方で大学時代の仲間と共に、休みに帯広に遊びに来られていたのでした。

こんな感じで、初の「鴨川」さん訪問は意外な出会いがあり、私にとって非常に思い出深く楽しいものとなりました。

おじさんは、先代との約束かのように、帯広豚丼の伝統をかたくなに守っている方だったのです。

また、会いに行くのが楽しみです。

2011年11月21日(月)

「マハロ」で美味しい観楓会

↑肉巻きおにぎり

鹿追町内のcafe Mahalo(マハロ)さんに行ってきました。

今日は、大変遅い観楓会でした。

北海道外の方に説明しますが、「観楓会」は北海道独特の行事で、簡単に言えば紅葉の季節に行う宴会です。

カフェ「マハロ」は、ご夫妻と娘さんがやられているお店です。

店名はハワイ語で「ありがとう」を意味します。

娘さんは、帯広市内のホテルで約5年間パティシエとして働いた後、町内の「カントリーホーム 風景」で3年半、調理とスイーツを担当した方。

お父さんは元農協職員で、食材への思い入れは人一倍のもの。その知識や経験を生かし、料理の原材料はできる限り地場産・道内産にこだわっています。肉は「鹿追牛」と「鹿追豚」を使用しています。

店内は、塗り壁の白を基調にした作りで、床材やドア、はりなどの茶色がアクセントになっています。

テーブルなどの家具には木材の優しさが生かされています。

座席は店内23席とテラスに6席。

とても落ち着ける雰囲気のすてきなお店です。

店の紹介は、この辺にしておいて、今回いただいた料理をご紹介します。

地場野菜のピクルス スモークサーモンのサラダ ポテトのピザ

ポテトとゴボウの甘ダレ和え 窯焼ナポリタン エビマヨ

メンチカツ 鹿追牛ステーキ クレームブリュレ

このほかの通常メニューは、鹿追牛ステーキどんぶりなどのお食事メニュー、そしてスイーツは自家製あんに豆腐クリーム、煮豆などを使った「豆パフェ」など、ここでしか食べられないものがあります。

お店の場所は、初めての方には分かりづらいと思います。

でも、帯広方面から国道274を鹿追市街へ走ってくると、右側にしっかり看板が立っています。

見逃さないように安全運転をお願いします。

看板のある場所で、右に曲がると間もなく住宅街左側にお店が現れます。

すてきなお店です。

皆さんも、ぜひお立ち寄り下さい。

鹿追町内のcafe Mahalo(マハロ)さんに行ってきました。

今日は、大変遅い観楓会でした。

北海道外の方に説明しますが、「観楓会」は北海道独特の行事で、簡単に言えば紅葉の季節に行う宴会です。

カフェ「マハロ」は、ご夫妻と娘さんがやられているお店です。

店名はハワイ語で「ありがとう」を意味します。

娘さんは、帯広市内のホテルで約5年間パティシエとして働いた後、町内の「カントリーホーム 風景」で3年半、調理とスイーツを担当した方。

お父さんは元農協職員で、食材への思い入れは人一倍のもの。その知識や経験を生かし、料理の原材料はできる限り地場産・道内産にこだわっています。肉は「鹿追牛」と「鹿追豚」を使用しています。

店内は、塗り壁の白を基調にした作りで、床材やドア、はりなどの茶色がアクセントになっています。

テーブルなどの家具には木材の優しさが生かされています。

座席は店内23席とテラスに6席。

とても落ち着ける雰囲気のすてきなお店です。

店の紹介は、この辺にしておいて、今回いただいた料理をご紹介します。

地場野菜のピクルス スモークサーモンのサラダ ポテトのピザ

ポテトとゴボウの甘ダレ和え 窯焼ナポリタン エビマヨ

メンチカツ 鹿追牛ステーキ クレームブリュレ

このほかの通常メニューは、鹿追牛ステーキどんぶりなどのお食事メニュー、そしてスイーツは自家製あんに豆腐クリーム、煮豆などを使った「豆パフェ」など、ここでしか食べられないものがあります。

お店の場所は、初めての方には分かりづらいと思います。

でも、帯広方面から国道274を鹿追市街へ走ってくると、右側にしっかり看板が立っています。

見逃さないように安全運転をお願いします。

看板のある場所で、右に曲がると間もなく住宅街左側にお店が現れます。

すてきなお店です。

皆さんも、ぜひお立ち寄り下さい。

2011年11月18日(金)

今夜は久しぶりの帯広泊 最高の韓国料理とホテル

↑イカなどタップリの具が入ったチヂミ

今日は久しぶりの帯広の夜です。

ホテルも予約して準備万端。

食事に入ったお店は「韓国式食事 百合」さんです。

前から行きたかったお店。百合と書いて「ペッカ」と読むそうです。

頂いたのは、キムチ、チヂミ、ビビン冷麺です。

まずキムチですが、真っ赤な唐辛子がタップリ入ってますが、見た目ほど辛くなく、甘くて美味しかったです。

チヂミは、外はカリカリ、イカやニラなとが入った中身はふっくらしていて最高でした。

さて、ビビン冷麺です。

水冷麺というのもあったのですが、こちらを注文しました。

つゆのない冷麺で、辛味噌で和えられている麺の上に、ゆで卵と更に辛味噌が載って、ひき肉が添えられています。

混ぜて食べましたが、美味しく食べているうちに、だんだんと口の中がヒリヒリ。

時間が経つと辛さの感覚が増してきます。強烈な辛さで実に食べ応えのあるものでした。

お店はお客さんがたくさん。

皆さん焼肉など違う料理を食べていましたが、辛い辛いといいながらも満足そうに料理を食べています。

これは本場の韓国料理でしょうね。

調理しているのも韓国の女性で、接客も元気な笑顔で気持ちよく、テキパキと動いていました。

美味しい韓国料理を味わえて、しみじみ来て良かったと思いました。

実は、今回の帯広で楽しみにしていたことの一つは、私の大好きなホテルに泊まることでした。

そのホテルは「ホテル ムサシ」さんです。

最初に利用した時は、ただ感激しました。

けして新しいホテルではないのですが、サービスと設備が最高なのです。心がこもっているという印象です。

部屋には、低反発のマットと枕、空気清浄機、ズボンプレス、靴磨き、消臭剤、加湿器、入浴剤などなど、そして小袋のスナック菓子が添えられています。

おまけにWi-FiがつながりiPhoneがサクサク動く。

さらに、チェックイン時には夜食のおにぎりまで頂けるのです。

豪華ではないですが一つ一つの心遣いがたまらないのです。

まだあります。

3900円にかかわらず、バイキングの朝食付き、更にチェックアウトのときにはペットボトルのミネラルウォーターをくれます。

ほんとうに最初のときは、あまりのサービスに面食らいました。

なお、おにぎりは、飲んで帰られるなどして食べられない方が多くなったということで今年いっぱいで休止されるようです。

美味しい韓国料理で腹ごしらえしましたし、せっかくですので、これからもう少し帯広の夜を楽しみたいと思います。

では。

今日は久しぶりの帯広の夜です。

ホテルも予約して準備万端。

食事に入ったお店は「韓国式食事 百合」さんです。

前から行きたかったお店。百合と書いて「ペッカ」と読むそうです。

頂いたのは、キムチ、チヂミ、ビビン冷麺です。

まずキムチですが、真っ赤な唐辛子がタップリ入ってますが、見た目ほど辛くなく、甘くて美味しかったです。

チヂミは、外はカリカリ、イカやニラなとが入った中身はふっくらしていて最高でした。

さて、ビビン冷麺です。

水冷麺というのもあったのですが、こちらを注文しました。

つゆのない冷麺で、辛味噌で和えられている麺の上に、ゆで卵と更に辛味噌が載って、ひき肉が添えられています。

混ぜて食べましたが、美味しく食べているうちに、だんだんと口の中がヒリヒリ。

時間が経つと辛さの感覚が増してきます。強烈な辛さで実に食べ応えのあるものでした。

お店はお客さんがたくさん。

皆さん焼肉など違う料理を食べていましたが、辛い辛いといいながらも満足そうに料理を食べています。

これは本場の韓国料理でしょうね。

調理しているのも韓国の女性で、接客も元気な笑顔で気持ちよく、テキパキと動いていました。

美味しい韓国料理を味わえて、しみじみ来て良かったと思いました。

実は、今回の帯広で楽しみにしていたことの一つは、私の大好きなホテルに泊まることでした。

そのホテルは「ホテル ムサシ」さんです。

最初に利用した時は、ただ感激しました。

けして新しいホテルではないのですが、サービスと設備が最高なのです。心がこもっているという印象です。

部屋には、低反発のマットと枕、空気清浄機、ズボンプレス、靴磨き、消臭剤、加湿器、入浴剤などなど、そして小袋のスナック菓子が添えられています。

おまけにWi-FiがつながりiPhoneがサクサク動く。

さらに、チェックイン時には夜食のおにぎりまで頂けるのです。

豪華ではないですが一つ一つの心遣いがたまらないのです。

まだあります。

3900円にかかわらず、バイキングの朝食付き、更にチェックアウトのときにはペットボトルのミネラルウォーターをくれます。

ほんとうに最初のときは、あまりのサービスに面食らいました。

なお、おにぎりは、飲んで帰られるなどして食べられない方が多くなったということで今年いっぱいで休止されるようです。

美味しい韓国料理で腹ごしらえしましたし、せっかくですので、これからもう少し帯広の夜を楽しみたいと思います。

では。

2011年11月17日(木)

残念! おばあちゃんが切り盛りする 人気そば店が今年で閉店

鹿追町内の「そば処おふくろさん」が、今年12月29日で閉店するという、残念なニュースが届きました。

このお店は、主に農家のおふくろさんたちのグループ「そば打ち同好会」が基になって出したお店です。

おふくろさんというよりも、おばあちゃんです。

鹿追そばまつりに同好会で出店したところ、あまりのおいしさに「お店はどこなの?」「どこで食べれるの?」などの問い合わせが殺到し、仲間で話し合い、お店を出そうと決心したそうです。

そば粉は、もちろん地元しかおい産のそば粉を使い、かえしは半年以上寝かすという、すべておばあさん方の手作りです。

12人でお店をしているのですが、火曜日の定休日以外を3班体制で当番を決めて店に出ています。

自分の出番があると生活に張り合いが出て、若さや健康を保つ力にもなっているそうです。

いなきびご飯と、おばあちゃん手製のお漬け物などが付いていて、何となく心和むおふくろさんの雰囲気に、そばの味もまた格別です。

このお店に行くと、心が和んで、疲れた体に力をもらえるんですよ。

このお店も開店してから10年を迎え、元気なうちにということで節目に閉店することにしたようです、

でも、まだおばあちゃん方は元気モリモリですけどね。

おばあさんの心のこもった温かいそばも、お店では食べられなくなってしまいます。

鹿追町を通られるときには、ぜひ利用されてみてはいかがですか。おばあちゃん方と会うだけでも価値がありますよ。

そば処おふくろさん(食べログ)

このお店は、主に農家のおふくろさんたちのグループ「そば打ち同好会」が基になって出したお店です。

おふくろさんというよりも、おばあちゃんです。

鹿追そばまつりに同好会で出店したところ、あまりのおいしさに「お店はどこなの?」「どこで食べれるの?」などの問い合わせが殺到し、仲間で話し合い、お店を出そうと決心したそうです。

そば粉は、もちろん地元しかおい産のそば粉を使い、かえしは半年以上寝かすという、すべておばあさん方の手作りです。

12人でお店をしているのですが、火曜日の定休日以外を3班体制で当番を決めて店に出ています。

自分の出番があると生活に張り合いが出て、若さや健康を保つ力にもなっているそうです。

いなきびご飯と、おばあちゃん手製のお漬け物などが付いていて、何となく心和むおふくろさんの雰囲気に、そばの味もまた格別です。

このお店に行くと、心が和んで、疲れた体に力をもらえるんですよ。

このお店も開店してから10年を迎え、元気なうちにということで節目に閉店することにしたようです、

でも、まだおばあちゃん方は元気モリモリですけどね。

定休日は、毎週火曜日

12月29日まで営業しています。

営業時間は、午前11時から午後2時までです。

※11月20日(日)~12月29日(木)閉店まで、感謝閉店セールとして全そばメニュー100円引き

おばあさんの心のこもった温かいそばも、お店では食べられなくなってしまいます。

鹿追町を通られるときには、ぜひ利用されてみてはいかがですか。おばあちゃん方と会うだけでも価値がありますよ。

そば処おふくろさん(食べログ)

2011年11月14日(月)

札幌で見つけた「ウォンカ チョコレート」

出張などで札幌に行ったときには、札幌駅地下の「PLAZA」によく行きます。

ご存じの方も多いと思いますが、輸入お菓子を中心とした外国の製品を売っているお店です。

チョコレートやゼリーなど、カラフルで見たことのないお菓子を見ているだけでも、楽しい気分になります。

このお店のお客は、ほとんどが女性。その中で、場違いなおじさんが混じってお菓子を物色し、美味しそうな物を選んで買っては、夜にホテルの部屋でいただくのです。

先日PLAZAに行ったとき見つけたのが、チャーリーとチョコレート工場の「WONKAチョコレート」。そして、友人の勧めで買ったのが「フェリー ベリー」なる小さなゼリーが袋にたくさん入ったお菓子です。

今回は、私が食べるのではなく、すべて子どもたちへのお土産です。

家に帰り子どもたちにチョコレートを見せたところ、「チャーリーとチョコレート工場」が大好きな子どもたちは、驚きながら大喜び。

当然ながら、中に工場への招待状である「金色のチケット」が入っていないかを真っ先に確認していました。

「どこで売ってたの?」「どうして買えたの?」と質問攻め。

さっそく、DVDで映画を見ながら食べていました。

「フェリー ベリー」は、20種類の味の小さなゼリーが入っています。

オレンジやリンゴなどのなじみの味のほかに、変わった味の物が入っているのがミソで。

私が一番珍しかったのが「バターポップコーン味」です。

ちゃんと、ポップコーンの味がするのです。

これだけの種類の物が入っていると、つい同じ味だと5~6個いっぺんに口に入れたくなってしまうところが、一つ一つ味わって食べることになります。

一粒一粒が楽しめるという以外に、一袋が長持ちするというメリットがあります。

このフェリーベリーは、変わった味ばかりが入った物などのバージョンもあるようです。

WONKAチョコレートも企画物という先入観を覆す美味しさでしたし、フェリーベリーも言うまでもなく買って損はないものです。

ぜひ、札幌に行った際にはPLAZAで、バラエティー豊かな外国のお菓子を眺めてみてください。

ご存じの方も多いと思いますが、輸入お菓子を中心とした外国の製品を売っているお店です。

チョコレートやゼリーなど、カラフルで見たことのないお菓子を見ているだけでも、楽しい気分になります。

このお店のお客は、ほとんどが女性。その中で、場違いなおじさんが混じってお菓子を物色し、美味しそうな物を選んで買っては、夜にホテルの部屋でいただくのです。

先日PLAZAに行ったとき見つけたのが、チャーリーとチョコレート工場の「WONKAチョコレート」。そして、友人の勧めで買ったのが「フェリー ベリー」なる小さなゼリーが袋にたくさん入ったお菓子です。

今回は、私が食べるのではなく、すべて子どもたちへのお土産です。

家に帰り子どもたちにチョコレートを見せたところ、「チャーリーとチョコレート工場」が大好きな子どもたちは、驚きながら大喜び。

当然ながら、中に工場への招待状である「金色のチケット」が入っていないかを真っ先に確認していました。

「どこで売ってたの?」「どうして買えたの?」と質問攻め。

さっそく、DVDで映画を見ながら食べていました。

「フェリー ベリー」は、20種類の味の小さなゼリーが入っています。

オレンジやリンゴなどのなじみの味のほかに、変わった味の物が入っているのがミソで。

私が一番珍しかったのが「バターポップコーン味」です。

ちゃんと、ポップコーンの味がするのです。

これだけの種類の物が入っていると、つい同じ味だと5~6個いっぺんに口に入れたくなってしまうところが、一つ一つ味わって食べることになります。

一粒一粒が楽しめるという以外に、一袋が長持ちするというメリットがあります。

このフェリーベリーは、変わった味ばかりが入った物などのバージョンもあるようです。

WONKAチョコレートも企画物という先入観を覆す美味しさでしたし、フェリーベリーも言うまでもなく買って損はないものです。

ぜひ、札幌に行った際にはPLAZAで、バラエティー豊かな外国のお菓子を眺めてみてください。