2012年11月15日(木)

深夜の癒し空間「カフェ グリーン」

「カフェ グリーン」さん に行ってきました。

帯広市東3条南3丁目 池田ビル1階、十勝総合振興局庁舎のすぐ東側にあります。

グリーンさんは、スイーツがおいしく、深夜1時まで開いているお店ということを聞いていました。

夜遅くまで開いているというのが、非常にうれしいですね。

用事で帯広に来て、時間が空いたので訪れてみました。

おしゃれなお店の外観に、一瞬ちゅうちょしてしまいましたが、この機会を逃すまいと入店。

入り口近くのショーケースには、おいしそうなスイーツがたくさん並んでします。

店内は広々として、お客さんがいらっしゃいます。

女性の割合が高く、年齢層も若めです。

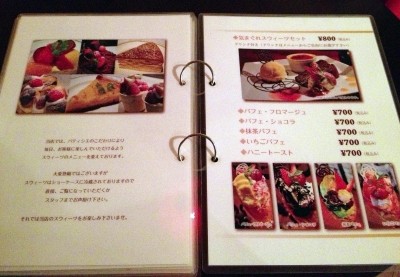

席についてメニューを見るとびっくり。

食事やドリンク共に、実に幅広いのです。

パスタ、カレー、ピザ、マフィンサンドから、ロコモコや豚丼、そしてケーキ、パフェまで、よりどりみどり。

食べたい物ばかりで迷ってしまいます。

ドリンク類も、紅茶、フレーバーコーヒーなどの種類が豊富です。

食事は、「ハンバーグセット」をいただきました。

丸々とふくらんだハンバーグ。

柔らかくて、うまみが凝縮されたお味でした。

甘い物が大好きな私です。

パフェもいただきました。

迷ったあげく「パフェ フロマージュ」を注文。

幸せなひとときを過ごさせていただきました。

いつもは、パフェ類は食後にするのですが、この日は我慢ができず食前に平らげてしまいました。

特に、夜遅くにおなかを満たしたいときに頼りになる、癒しの空間。

私にとって、グリーンさんはそんな場所です。

2012年11月12日(月)

らーめん「譱」

↑早朝まで開店してるので安心

らーめん「譱」さん です。

まず、店名が読めません。

「善」の異体字で「ぜん」と読むようです。

場所は、札幌市中央区南7条西4丁目 菅原ビル1階。

元キングムーの向かい。中通りとの交差点、角にあります。

ススキノの中心の少し外側にあることもあり、店に入るのは少し勇気がいりました。

店内は、背中合わせのカウンター席が8席ほど。

そして、奥に小上がりがあります。

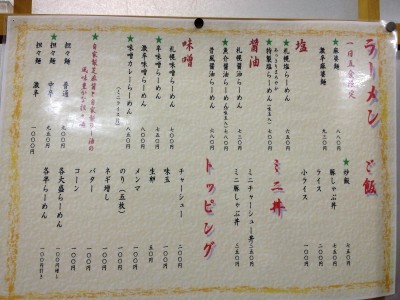

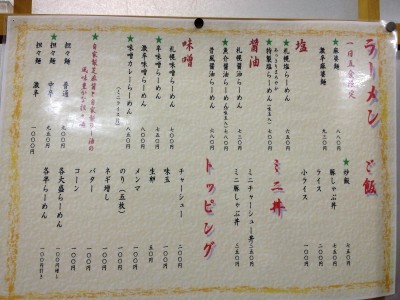

ラーメンのメニューは3種類。

・焙煎にんにくらーめん(味噌)

・鶏ガラ魚介風らーめん(塩)

・がわ らーめん(砂川風・醤油)

メニュー

メニュー

「焙煎にんにくらーめん」をいただきました。

味噌味らーめんで、極太縮れ麺 と 中太縮れ麺 が選べます。

焙煎にんにくらーめん

焙煎にんにくらーめん

とにかく、ニンニクの風味が強烈です。

麺は、中太麺を選択しましたが、スープに良く絡んで正解だったと思います。

無臭○○だとか、○○控えめなどは、嫌いな私です。

そんな私が「食べた~」と実感。

風味、コクともに妥協なしの食べ応え十分のラーメンでした。

午後6時から朝4時まで開いているという、帰りが遅くなっても安心なお店。

ススキノで飲んだ後は、締めにぜひお立ち寄りください。

らーめん「譱」さん です。

まず、店名が読めません。

「善」の異体字で「ぜん」と読むようです。

場所は、札幌市中央区南7条西4丁目 菅原ビル1階。

元キングムーの向かい。中通りとの交差点、角にあります。

ススキノの中心の少し外側にあることもあり、店に入るのは少し勇気がいりました。

店内は、背中合わせのカウンター席が8席ほど。

そして、奥に小上がりがあります。

ラーメンのメニューは3種類。

・焙煎にんにくらーめん(味噌)

・鶏ガラ魚介風らーめん(塩)

・がわ らーめん(砂川風・醤油)

「焙煎にんにくらーめん」をいただきました。

味噌味らーめんで、極太縮れ麺 と 中太縮れ麺 が選べます。

とにかく、ニンニクの風味が強烈です。

麺は、中太麺を選択しましたが、スープに良く絡んで正解だったと思います。

無臭○○だとか、○○控えめなどは、嫌いな私です。

そんな私が「食べた~」と実感。

風味、コクともに妥協なしの食べ応え十分のラーメンでした。

午後6時から朝4時まで開いているという、帰りが遅くなっても安心なお店。

ススキノで飲んだ後は、締めにぜひお立ち寄りください。

2012年11月11日(日)

「わるい いぬ」

↑作品「わるい いぬ」

今日は、小学校の「学習発表会」でした。

1年生の双子の息子たちが出演した学習発表会も楽しいものでしたが、本日一番インパクトがあったのがこちら。作品「わるい いぬ」です。

学校玄関から体育館に続く廊下の壁に張られてありました。

次男の作品です。

まず、題名がシンプルかつインパクト大!

それに、よく見ると確かに悪そうだ。

ほかの子の作品は“お花”や“にこやかな人の顔”などをモチーフに微笑ましいものばかり。

うちの子の「わるい いぬ」は題名、見た目共に、明らかに周りと比べて異彩を放っていました(^^;)

さて、肝心の学習発表会ですが、息子たちは見事に劇「スイミー」を演じてくれました。

小さくて黒く魚「スイミー」が、ほかの小さい魚と力を合わせて大きな魚「まぐろ」に立ち向かうお話です。

長男は、昨年のピーターパンのフック船長に続く悪役「まぐろ」役。次男は「スイミー」役を演じました。

せりふを間違えず、大きな声で、聞きやすく話せるように、家の長いすの上を舞台に見立て練習を続けてきました。

その練習回数は、練習をいつも見ていた3歳の3男がせりふを覚えてしまうほどでした。

本番は、息子たちはせりふを間違えず、ちゃんと見ている側にも声が聞き取れたのでホッとしました。

家に帰ってから息子たちが「うまくできてホッとした」と自分で話していて、子どもなりに緊張していたんだなぁ…と感心しました。

今日は、小学校の「学習発表会」でした。

1年生の双子の息子たちが出演した学習発表会も楽しいものでしたが、本日一番インパクトがあったのがこちら。作品「わるい いぬ」です。

学校玄関から体育館に続く廊下の壁に張られてありました。

次男の作品です。

まず、題名がシンプルかつインパクト大!

それに、よく見ると確かに悪そうだ。

ほかの子の作品は“お花”や“にこやかな人の顔”などをモチーフに微笑ましいものばかり。

うちの子の「わるい いぬ」は題名、見た目共に、明らかに周りと比べて異彩を放っていました(^^;)

さて、肝心の学習発表会ですが、息子たちは見事に劇「スイミー」を演じてくれました。

小さくて黒く魚「スイミー」が、ほかの小さい魚と力を合わせて大きな魚「まぐろ」に立ち向かうお話です。

長男は、昨年のピーターパンのフック船長に続く悪役「まぐろ」役。次男は「スイミー」役を演じました。

せりふを間違えず、大きな声で、聞きやすく話せるように、家の長いすの上を舞台に見立て練習を続けてきました。

その練習回数は、練習をいつも見ていた3歳の3男がせりふを覚えてしまうほどでした。

本番は、息子たちはせりふを間違えず、ちゃんと見ている側にも声が聞き取れたのでホッとしました。

家に帰ってから息子たちが「うまくできてホッとした」と自分で話していて、子どもなりに緊張していたんだなぁ…と感心しました。

2012年11月10日(土)

らーめん「まる喜」

らーめん「まる喜」さん です。

札幌市中央区北3条西7丁目1-1、緑苑ビルの地下にあるラーメン屋さんです。

札幌に行った際の昼食に、飲食店街の看板に誘われてビルの地下へ。

地下には数件の飲食店があります。

店員さんは、どこかぎこちないのですが丁寧な接客。

サラリーマンの方々の注文をこなしています。

メニュー

メニュー

オススメメニューの予感がする「担々麺」中辛をいただきました。

スープは、担々麺にしてはあっさり。

上に載っている肉みそは、よく炒めてあり水気が少なめなドライな感じです。

シャキシャキとしたチンゲンサイと、チャーシューも載っています。

担々麺 中辛 950円

担々麺 中辛 950円

担々麺は、常連客が多いお店らしく、くどくない食べやすいおいしさ。

ただ、辛さ普通が900円、中辛950円、激辛1000円と、私の財布には高級品です。

ほかのお客さんが「ランチメニューはありますか?」と尋ねられていましたが、ないようです。

今後、お得感のあるランチメニューができればなぁ~

札幌市中央区北3条西7丁目1-1、緑苑ビルの地下にあるラーメン屋さんです。

札幌に行った際の昼食に、飲食店街の看板に誘われてビルの地下へ。

地下には数件の飲食店があります。

店員さんは、どこかぎこちないのですが丁寧な接客。

サラリーマンの方々の注文をこなしています。

オススメメニューの予感がする「担々麺」中辛をいただきました。

スープは、担々麺にしてはあっさり。

上に載っている肉みそは、よく炒めてあり水気が少なめなドライな感じです。

シャキシャキとしたチンゲンサイと、チャーシューも載っています。

担々麺は、常連客が多いお店らしく、くどくない食べやすいおいしさ。

ただ、辛さ普通が900円、中辛950円、激辛1000円と、私の財布には高級品です。

ほかのお客さんが「ランチメニューはありますか?」と尋ねられていましたが、ないようです。

今後、お得感のあるランチメニューができればなぁ~

2012年11月6日(火)

忘れてた!「ブログ開始1周年」

↑1年前、初めて掲載した写真

このブログを始めたのは、昨年の11月1日でした。

初めての投稿は極々シンプルなものでした。

初投稿(2011.11.1 遊・RUN ~ ひらっちのブログ)

そして、先日1周年を迎えたのです。

すっかり忘れてました。

「もうすぐ1年になるなぁ~」とは思っていたんです。

しかし、すっかり気分は「フードバレーとかちマラソン」モード。忘れてしまっていました。

思えば、このブログを始めるきっかけは、昨年の私が所属していたyosakoiソーランチームの打ち上げでした。

打ち上げの席で私の正面に座っていたのが、この“マイとかち”ではおなじみの「鉄鍋」さんだったのです。

鉄鍋さんのブログ(マイとかち)

鉄鍋さんは、一眼レフカメラを片手にメンバーや料理を撮影していました。

話をお聞きすると、ブログに掲載するとのこと。

そこで、知ったのが“マイとかち”だったのです。

述べ数十万人の方に読まれていることなど、ブログについていろいろを聞かせていただきました。

さっそく家に帰り、パソコンで「マイとかち 鉄鍋」で検索。

そのブログを拝見させていただいたのです。

まず、ほかのブログサイトと比べて、写真が生かせるレイアウトだったことと、文字の大きさやフォントがきれいだったのが印象に残りました。

鉄鍋さんのおいしそうな料理の写真も、きれいに掲載されていたのです。

実は、私のブログのレイアウト設定は、鉄鍋さんのものを参考にさせていただきました。

ちょうどその時は、仕事で広報関係の部署にいたので、個人的にも広く情報発信ができないか、と考えていました。

仕事だからこそできる情報発信もありますが、逆にそれが足かせになることもあります。

個人的な視点や好みで自由に伝えたいことを広める。

それは、仕事を離れたプライベートな活動だと支障がないことです。

その時はすでにFacebookとtwitterは始めていたので、それにブログを連携させることにより相乗効果が生まれるのではないかとの思いもありました。

ブログの更新をtwitterでお知らせすることで、日本全国の遠い方にも読んでいただけるようになりました。

今は、パソコンやスマホによって人々を広くつながることができる時代です。

誰もが情報の発信者となれるのです。

職場の異動による多忙で更新が滞っていたこともありましたが、これからもできる限りブログを続けていきます。

マラソン、食べ歩き、暮らし、地域の情報… そして最近始めた「今日のお土産」など、日々思いつくまま、ごった煮のようなブログをしたためていきたいと思っています。

テレビの「タモリ倶楽部」のような、広い話題のゆるい内容でいきたいなぁ

皆さま、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

いつの間にか1周年

このブログを始めたのは、昨年の11月1日でした。

初めての投稿は極々シンプルなものでした。

初投稿(2011.11.1 遊・RUN ~ ひらっちのブログ)

そして、先日1周年を迎えたのです。

すっかり忘れてました。

「もうすぐ1年になるなぁ~」とは思っていたんです。

しかし、すっかり気分は「フードバレーとかちマラソン」モード。忘れてしまっていました。

きっかけはyosakoiチームの打ち上げ

思えば、このブログを始めるきっかけは、昨年の私が所属していたyosakoiソーランチームの打ち上げでした。

打ち上げの席で私の正面に座っていたのが、この“マイとかち”ではおなじみの「鉄鍋」さんだったのです。

鉄鍋さんのブログ(マイとかち)

鉄鍋さんは、一眼レフカメラを片手にメンバーや料理を撮影していました。

話をお聞きすると、ブログに掲載するとのこと。

そこで、知ったのが“マイとかち”だったのです。

述べ数十万人の方に読まれていることなど、ブログについていろいろを聞かせていただきました。

さっそく家に帰り、パソコンで「マイとかち 鉄鍋」で検索。

そのブログを拝見させていただいたのです。

まず、ほかのブログサイトと比べて、写真が生かせるレイアウトだったことと、文字の大きさやフォントがきれいだったのが印象に残りました。

鉄鍋さんのおいしそうな料理の写真も、きれいに掲載されていたのです。

実は、私のブログのレイアウト設定は、鉄鍋さんのものを参考にさせていただきました。

暮らしや地域の情報発信

ちょうどその時は、仕事で広報関係の部署にいたので、個人的にも広く情報発信ができないか、と考えていました。

仕事だからこそできる情報発信もありますが、逆にそれが足かせになることもあります。

個人的な視点や好みで自由に伝えたいことを広める。

それは、仕事を離れたプライベートな活動だと支障がないことです。

その時はすでにFacebookとtwitterは始めていたので、それにブログを連携させることにより相乗効果が生まれるのではないかとの思いもありました。

ブログの更新をtwitterでお知らせすることで、日本全国の遠い方にも読んでいただけるようになりました。

これからも…

今は、パソコンやスマホによって人々を広くつながることができる時代です。

誰もが情報の発信者となれるのです。

職場の異動による多忙で更新が滞っていたこともありましたが、これからもできる限りブログを続けていきます。

マラソン、食べ歩き、暮らし、地域の情報… そして最近始めた「今日のお土産」など、日々思いつくまま、ごった煮のようなブログをしたためていきたいと思っています。

テレビの「タモリ倶楽部」のような、広い話題のゆるい内容でいきたいなぁ

皆さま、今後もどうぞよろしくお願いいたします。