舘長日記(54)

2013年11月5日(火)

大会準備練習

2013年5月28日(火)

沖縄古伝武術空手

舘長日記×54

恩師 「故仲里常延 元全沖縄空手道連盟会長(沖縄県指定無形文化財保持者 空手道の部)」の教えについて少し述べさせていただきます。

仲里宗家の指導理念

1、楷書の稽古であること

(手本とするのはあくまで楷書の形で行書や草書の形は手本ににならない。)

2、攻防の技は近道を通る

3、瞬発力がなければ空手ではない

4、一撃必勝の信念を持ち、その域に達すること

(この技が失敗したら次の技があるんだという考え方の稽古では真の技は体得できない。型を構成している技は全て相手を倒したという気迫を込めて稽古しなければならない。)

5、空手に先手なしの教えを技の中で表現すること

(専守防衛の護身術から発達した武道で、全ての型は受けの技から始まり、そしてその技は最短距離を通って対応。所詮攻防の技は、相手の出方を見てから発する。即ち空手に先手無しの所以である。)

○残心を示す。

○受けも攻撃である。

○迫力、瞬発力のある技とは、ゼロから発し、瞬時に最高点まで引き上げられたものである。

6、型の稽古は、鍛錬法である

(徹底した楷書の型の反復練習によって基本を体得すれば、非常の際は、相手の技に対応すべく適切な技が自然に発し、相手の技を制するのである。)

7、一器の水を一器にそそくが如しの禅の教えに徹すること

(生死の実戦を涛して創出された集大成が型であり、創出さ れた時から現在に至るまで、変わることなく継承されいてます。それが伝統ということであり、古伝と言われるに値するわけです。それは更に将来にわたっても不変でなければなりません。安易に型を形に変えるような考えが浮かんでいるようでは、未熟な証拠である。型は既に完成されているものであり、それを正しく身に付けることが大事である。)

○空手に精進するむ者は、師から伝授した型を心技体まで体得し、「一器の水を一器にそそぐが如し」で一滴の増減もなく弟子に伝授し無窮ならしめる、と言う禅の教え。

仲里宗家から伝承された型

□ アーナンクー(阿南公)…台湾の達人チャンナン

手刀受け、双手受け、連続突き、猿臂等の技が含まれている型である。

□ せーサン(十三・半月)…松村宗棍

前半は腹式呼吸法を意識して行い肩甲骨を下げ、呼吸と攻防の密接な関係を体得する。裏拳打ちや忍び足での前蹴り技が含まれており時間をかけて鍛錬する型である。

□ ナイファンチ(鉄騎)…松村宗棍

丹田に力を入れ、裸馬に乗った姿勢で両太ももを締めながら行う。特に下半身を鍛える型である。

□ ワンシュウ(汪輯・燕飛)…眞栄田親雲上

独特の手刀受け、手刀内受け、肩車の投げ技が含まれている型である。

□ パッサイ(抜塞)…親泊興寛

相手を誘い、掌底で顔面攻撃、闇夜で忍び足で相手を探り位置を確認し足刀により関節蹴りなどの技が含まれている。

□ ウーセーシー(五十四歩)…松村宗棍

手刀受け、背刀受け、連続貫手、羽交い締めへの攻防、双手受けから双手突きなどの技が含まれている。

□ チントウ(鎮東・岩鶴)…松茂良興作

鶴の岩立ちや二段飛び蹴り、村雨への双手貫手など高度の技が含まれている。

□ クーサンクー(公相君・観空)北谷屋良親方

最初の両掌の間から空を仰ぎ観る動作(私は戦う気がありませんという空手に先手なしの理念を表現している)から始り、足刀横蹴りが随所にあり、総仕上げの型である。

□ 徳嶺の棍…徳嶺親雲上

六尺棒を使い、連続受け攻撃、貫き技や突き技を多用し、小巻返し大巻き返し、袈裟打ち、水平打ち、下段内受け、上段受けなど、多彩な型である。

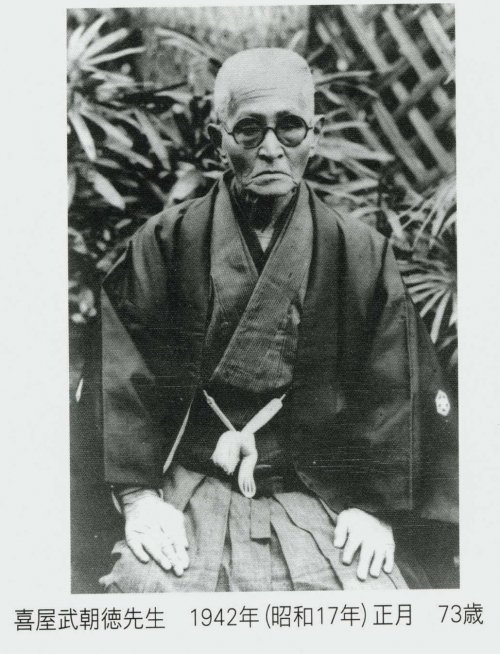

※喜屋武朝徳先生は、これらの型を近代唐手の祖(糸洲安恒先生)から習わず、糸洲先生の師である松村先生などから直接教えを乞うという方法により古伝の型を残しました。

武術空手における型の重要性

武術空手の稽古は、スポーツ空手とは、その理念及び目標とするところが異なります。

武術空手の特徴は術技の追求と同時にそれを使う人の心の在り方の追求にあり、その究極は「拳禅一致」にあります。 それは、古伝の型が先人達人が生か死かをバックグランドにしたところから発生しているからで、実技はもちろん、それ以上に心の在り方が重要だと言えます。

「拳」とは技のことであり、「禅」とは心のことです。拳禅一致があってはじめて武術空手の妙味を得ることができます。その拳禅一致を目指す稽古は、敵対としての相手を意識するところからの脱却にあり、型稽古を本質とした絶対的世界に身を置いた稽古が望ましい。

組手は相対的世界になりやすく、組手主体の稽古では拳禅一致に至ることは難しく、型稽古が非常に効果的です。

幸い、我が幸武舘道場は、歴史的遺産である古伝の型を承継しており、極意と言えるべき術技の集積です。その型の意味と意義を型稽古を通して理解し、さらに型の中の技を攻防分解組手によって検証しながら型を自分のものにしていきます。このような稽古によってはじめて使える術技が創出されます。

スポーツ空手の道を歩み続ける空手

現在の空手は、すでに柔道が歩み終えてしまったスポーツだけに準拠してしまったと同じ過程を経過しつつあります。試合での勝利という結果を目指し、稽古がスポーツトレーニングに移行し、そこに商業化が加味され西洋的価値に支配された格闘技型スポーツに移行してしまっています。

達成スポーツ化された空手では、空手を習う者は、達成指向可能な子供や青少年だけで構成されるようになり、空手を生涯行うことなどなくなってしまいます。

本来、空手に年齢的に特化された集団など存在せず、あらゆる年齢層が生涯にわたって稽古したものです。

型は鋳型であり不変であるからこそ、型稽古の重要な意義があります。

仲里宗家の指導理念

1、楷書の稽古であること

(手本とするのはあくまで楷書の形で行書や草書の形は手本ににならない。)

2、攻防の技は近道を通る

3、瞬発力がなければ空手ではない

4、一撃必勝の信念を持ち、その域に達すること

(この技が失敗したら次の技があるんだという考え方の稽古では真の技は体得できない。型を構成している技は全て相手を倒したという気迫を込めて稽古しなければならない。)

5、空手に先手なしの教えを技の中で表現すること

(専守防衛の護身術から発達した武道で、全ての型は受けの技から始まり、そしてその技は最短距離を通って対応。所詮攻防の技は、相手の出方を見てから発する。即ち空手に先手無しの所以である。)

○残心を示す。

○受けも攻撃である。

○迫力、瞬発力のある技とは、ゼロから発し、瞬時に最高点まで引き上げられたものである。

6、型の稽古は、鍛錬法である

(徹底した楷書の型の反復練習によって基本を体得すれば、非常の際は、相手の技に対応すべく適切な技が自然に発し、相手の技を制するのである。)

7、一器の水を一器にそそくが如しの禅の教えに徹すること

(生死の実戦を涛して創出された集大成が型であり、創出さ れた時から現在に至るまで、変わることなく継承されいてます。それが伝統ということであり、古伝と言われるに値するわけです。それは更に将来にわたっても不変でなければなりません。安易に型を形に変えるような考えが浮かんでいるようでは、未熟な証拠である。型は既に完成されているものであり、それを正しく身に付けることが大事である。)

○空手に精進するむ者は、師から伝授した型を心技体まで体得し、「一器の水を一器にそそぐが如し」で一滴の増減もなく弟子に伝授し無窮ならしめる、と言う禅の教え。

仲里宗家から伝承された型

□ アーナンクー(阿南公)…台湾の達人チャンナン

手刀受け、双手受け、連続突き、猿臂等の技が含まれている型である。

□ せーサン(十三・半月)…松村宗棍

前半は腹式呼吸法を意識して行い肩甲骨を下げ、呼吸と攻防の密接な関係を体得する。裏拳打ちや忍び足での前蹴り技が含まれており時間をかけて鍛錬する型である。

□ ナイファンチ(鉄騎)…松村宗棍

丹田に力を入れ、裸馬に乗った姿勢で両太ももを締めながら行う。特に下半身を鍛える型である。

□ ワンシュウ(汪輯・燕飛)…眞栄田親雲上

独特の手刀受け、手刀内受け、肩車の投げ技が含まれている型である。

□ パッサイ(抜塞)…親泊興寛

相手を誘い、掌底で顔面攻撃、闇夜で忍び足で相手を探り位置を確認し足刀により関節蹴りなどの技が含まれている。

□ ウーセーシー(五十四歩)…松村宗棍

手刀受け、背刀受け、連続貫手、羽交い締めへの攻防、双手受けから双手突きなどの技が含まれている。

□ チントウ(鎮東・岩鶴)…松茂良興作

鶴の岩立ちや二段飛び蹴り、村雨への双手貫手など高度の技が含まれている。

□ クーサンクー(公相君・観空)北谷屋良親方

最初の両掌の間から空を仰ぎ観る動作(私は戦う気がありませんという空手に先手なしの理念を表現している)から始り、足刀横蹴りが随所にあり、総仕上げの型である。

□ 徳嶺の棍…徳嶺親雲上

六尺棒を使い、連続受け攻撃、貫き技や突き技を多用し、小巻返し大巻き返し、袈裟打ち、水平打ち、下段内受け、上段受けなど、多彩な型である。

※喜屋武朝徳先生は、これらの型を近代唐手の祖(糸洲安恒先生)から習わず、糸洲先生の師である松村先生などから直接教えを乞うという方法により古伝の型を残しました。

武術空手における型の重要性

武術空手の稽古は、スポーツ空手とは、その理念及び目標とするところが異なります。

武術空手の特徴は術技の追求と同時にそれを使う人の心の在り方の追求にあり、その究極は「拳禅一致」にあります。 それは、古伝の型が先人達人が生か死かをバックグランドにしたところから発生しているからで、実技はもちろん、それ以上に心の在り方が重要だと言えます。

「拳」とは技のことであり、「禅」とは心のことです。拳禅一致があってはじめて武術空手の妙味を得ることができます。その拳禅一致を目指す稽古は、敵対としての相手を意識するところからの脱却にあり、型稽古を本質とした絶対的世界に身を置いた稽古が望ましい。

組手は相対的世界になりやすく、組手主体の稽古では拳禅一致に至ることは難しく、型稽古が非常に効果的です。

幸い、我が幸武舘道場は、歴史的遺産である古伝の型を承継しており、極意と言えるべき術技の集積です。その型の意味と意義を型稽古を通して理解し、さらに型の中の技を攻防分解組手によって検証しながら型を自分のものにしていきます。このような稽古によってはじめて使える術技が創出されます。

スポーツ空手の道を歩み続ける空手

現在の空手は、すでに柔道が歩み終えてしまったスポーツだけに準拠してしまったと同じ過程を経過しつつあります。試合での勝利という結果を目指し、稽古がスポーツトレーニングに移行し、そこに商業化が加味され西洋的価値に支配された格闘技型スポーツに移行してしまっています。

達成スポーツ化された空手では、空手を習う者は、達成指向可能な子供や青少年だけで構成されるようになり、空手を生涯行うことなどなくなってしまいます。

本来、空手に年齢的に特化された集団など存在せず、あらゆる年齢層が生涯にわたって稽古したものです。

型は鋳型であり不変であるからこそ、型稽古の重要な意義があります。

2013年2月14日(木)

突然の訃報

舘長日記×54

2月1日

沖縄少林寺流空手道研究会

会長 熊谷 登 先生(東京都)がお亡くなりになりました。

お手紙が届いたのが、2月10日(日)でしたので告別式当日で電報も打てず残念でありました。

私が空手の世界に足を踏み入れるきっかけとなりましたのは、少林寺流錬心舘横浜地区本部(当時)の三代師範と少林寺流錬心舘北海道の島崎師範、井久保師範から空手の手ほどきを受けたことから始まります。

三代師範や井久保師範の恩師である「全日本少林寺流空手道連盟会長 故 保 勇師範」の空手の先生が沖縄に生存しているとの情報を得たときは驚きとともに感激いたしました。

その先生こそ、「元全沖縄空手道連盟会長 仲里常延宗家」でした。

その、仲里先生との橋渡しをしていただいたのが熊谷先生でした。

更に、熊谷先生から松門会の松田先生を紹介してもらい、東京に上京して、徳峰の棍をはじめ、少林寺流錬心舘で習った型を「喜屋武朝徳翁」直伝の沖縄正統空手道の型に直して頂きました。

また、熊谷先生には、各種資料をお送り頂いたり、私が仲里宗家の求道館本部道場での稽古日程の調整など、本当にお世話になりました。

おかげさまで、沖縄滞在中に昇段審査を受けることができ、錬士六段位を允可していただきました。

あれから、7年の歳月が経ちました。

まさか、熊谷先生がお亡くなりになるとは思いもよりませんでした。

仲里宗家を誰よりも慕い、沖縄正統空手道を承継するため、沖縄少林寺流空手道研究会を立ち上げ、全国に本部(支部)を設けられた実績は本当に尊敬の念に堪えません。

厳しさの中にも優しさに溢れた微笑みで接しられた先生のお顔が思い出されます。

我々後輩は、熊谷先生の意志を引き継ぎ、仲里常延宗家「無形指定文化財保持者(空手道の部)」この、無形指定文化財である正統空手道を北海道の地で大きく開花させる覚悟であります。

熊谷先生のご冥福をお祈り申し上げます。

沖縄少林寺流空手道研究会

会長 熊谷 登 先生(東京都)がお亡くなりになりました。

お手紙が届いたのが、2月10日(日)でしたので告別式当日で電報も打てず残念でありました。

私が空手の世界に足を踏み入れるきっかけとなりましたのは、少林寺流錬心舘横浜地区本部(当時)の三代師範と少林寺流錬心舘北海道の島崎師範、井久保師範から空手の手ほどきを受けたことから始まります。

三代師範や井久保師範の恩師である「全日本少林寺流空手道連盟会長 故 保 勇師範」の空手の先生が沖縄に生存しているとの情報を得たときは驚きとともに感激いたしました。

その先生こそ、「元全沖縄空手道連盟会長 仲里常延宗家」でした。

その、仲里先生との橋渡しをしていただいたのが熊谷先生でした。

更に、熊谷先生から松門会の松田先生を紹介してもらい、東京に上京して、徳峰の棍をはじめ、少林寺流錬心舘で習った型を「喜屋武朝徳翁」直伝の沖縄正統空手道の型に直して頂きました。

また、熊谷先生には、各種資料をお送り頂いたり、私が仲里宗家の求道館本部道場での稽古日程の調整など、本当にお世話になりました。

おかげさまで、沖縄滞在中に昇段審査を受けることができ、錬士六段位を允可していただきました。

あれから、7年の歳月が経ちました。

まさか、熊谷先生がお亡くなりになるとは思いもよりませんでした。

仲里宗家を誰よりも慕い、沖縄正統空手道を承継するため、沖縄少林寺流空手道研究会を立ち上げ、全国に本部(支部)を設けられた実績は本当に尊敬の念に堪えません。

厳しさの中にも優しさに溢れた微笑みで接しられた先生のお顔が思い出されます。

我々後輩は、熊谷先生の意志を引き継ぎ、仲里常延宗家「無形指定文化財保持者(空手道の部)」この、無形指定文化財である正統空手道を北海道の地で大きく開花させる覚悟であります。

熊谷先生のご冥福をお祈り申し上げます。

2013年1月17日(木)

2013年度鏡開 パート2

舘長日記×54

試割(子供達から一般初心者の板割りです)

悠人 見事に1寸板を粉砕

悠人 見事に1寸板を粉砕

七海 見事に1寸板を粉砕

七海 見事に1寸板を粉砕

高校3年生の文哉2寸板を粉砕

高校3年生の文哉2寸板を粉砕

一般のマコトによる3寸板2枚割り

一般のマコトによる3寸板2枚割り

少年部は松濤館ルールによる組手

日本松涛館連盟北海道大会 小6部優勝の俊ですが、中1の直に僅か20秒でハイキック1本負け

日本松涛館連盟北海道大会 小6部優勝の俊ですが、中1の直に僅か20秒でハイキック1本負け

日本松涛館連盟北北海道大会 小5の部優勝の悠人は、小6の璃久に得意の左逆突きで勝利

日本松涛館連盟北北海道大会 小5の部優勝の悠人は、小6の璃久に得意の左逆突きで勝利

一般は硬式空手ルールによる組手

古井四段と桜田参段ですが、共に硬式空手では全道優勝の経験がありますが、やはり優勝回数の多い古井四段が得意の左逆突きを決めて勝利

古井四段と桜田参段ですが、共に硬式空手では全道優勝の経験がありますが、やはり優勝回数の多い古井四段が得意の左逆突きを決めて勝利

山岡餅つき名人の登場です

古井四段に餅のコネ方を指導

古井四段に餅のコネ方を指導

鳥海監査長に餅つきを指導

鳥海監査長に餅つきを指導

突いた餅をお汁粉や雑煮にして食事です

残念ながら、私が写真係りのため、私の演武が掲載できませんでしたが、(社)国際武術空手協会の空手ガールズブログに昨年の演武大会の様子が掲載されていますので、そちらをご覧下さい。

残念ながら、私が写真係りのため、私の演武が掲載できませんでしたが、(社)国際武術空手協会の空手ガールズブログに昨年の演武大会の様子が掲載されていますので、そちらをご覧下さい。

少年部は松濤館ルールによる組手

一般は硬式空手ルールによる組手

山岡餅つき名人の登場です

突いた餅をお汁粉や雑煮にして食事です

2013年1月17日(木)

2013年度鏡開

舘長日記×54

鏡開きパート1

1月13日(日)PM4時

帯広の森交流館

今回も残念ながら全員の参加とはなりませんでしたが、一般や父母を含めて56名の参加となりました。

何より驚いたのは、山岡餅突き名人が1年6ヶ月ぶりに姿を見せた事です。名人によれば「鏡開きと言えば持ち突き。餅突きと言えば山岡」ということで、72歳でも、餅突きだけは誰にも負けないとのことです。

一般の参加は、佐々木師範(六段)、昨年暮れに(社)国際武術空手協会の昇段審査において、四段錬士に昇段した古井師範、菅原師範、参段に昇段した海崎指導員をはじめ、角田師範代、鳥海監査長、ベナンから帯広畜産大学に留学中のフランクなど13名となりました。

古井師範の号令による移動基本「前蹴込みと追突き」

古井師範の号令による移動基本「前蹴込みと追突き」

1級(俊・璃久6年生)による観空大

1級(俊・璃久6年生)による観空大

仮4級(颯心他2名)による平安四段

仮4級(颯心他2名)による平安四段

初段(総一朗他2名)による慈恩

初段(総一朗他2名)による慈恩

初段(蓮斗 昨年全道大会型試合で4年生の部で2回優勝)による抜塞大 (さすがチャンピョン)

初段(蓮斗 昨年全道大会型試合で4年生の部で2回優勝)による抜塞大 (さすがチャンピョン)

海崎参段の阿南公(自分のものになってきました。)

海崎参段の阿南公(自分のものになってきました。)

海崎参段の親泊の抜塞(良くなってきました。)

海崎参段の親泊の抜塞(良くなってきました。)

角田師範代の松茂良の鎮東(故 仲里先生の教えを忠実に楷書での稽古に心がけての演武です。)

角田師範代の松茂良の鎮東(故 仲里先生の教えを忠実に楷書での稽古に心がけての演武です。)

古井四段の燕飛(スピード・力強さは凄い)

古井四段の燕飛(スピード・力強さは凄い)

菅原四段の壮鎮(壮鎮立ちが決まっています)

菅原四段の壮鎮(壮鎮立ちが決まっています)

佐々木師範の北谷屋良公相君(故 仲里先生の教えに忠実に演じています。)

佐々木師範の北谷屋良公相君(故 仲里先生の教えに忠実に演じています。)

佐々木師範の徳峰の棍(袈裟打ちや水平打ちは棒がしなりビュンと音が出る程腰が入っており、棒を自分の体の一部になるまで稽古をしている証拠です。)

佐々木師範の徳峰の棍(袈裟打ちや水平打ちは棒がしなりビュンと音が出る程腰が入っており、棒を自分の体の一部になるまで稽古をしている証拠です。)

次回は、試割りや餅突き名人の技を掲載予定

1月13日(日)PM4時

帯広の森交流館

今回も残念ながら全員の参加とはなりませんでしたが、一般や父母を含めて56名の参加となりました。

何より驚いたのは、山岡餅突き名人が1年6ヶ月ぶりに姿を見せた事です。名人によれば「鏡開きと言えば持ち突き。餅突きと言えば山岡」ということで、72歳でも、餅突きだけは誰にも負けないとのことです。

一般の参加は、佐々木師範(六段)、昨年暮れに(社)国際武術空手協会の昇段審査において、四段錬士に昇段した古井師範、菅原師範、参段に昇段した海崎指導員をはじめ、角田師範代、鳥海監査長、ベナンから帯広畜産大学に留学中のフランクなど13名となりました。

次回は、試割りや餅突き名人の技を掲載予定