乗馬関連(3)

2014年11月4日(火)

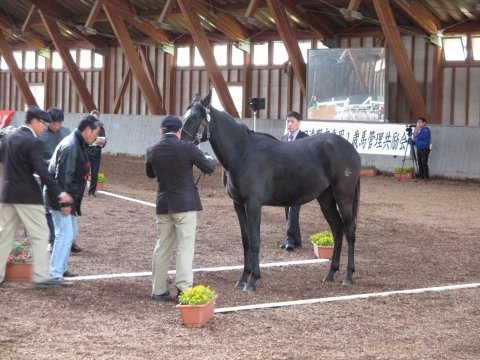

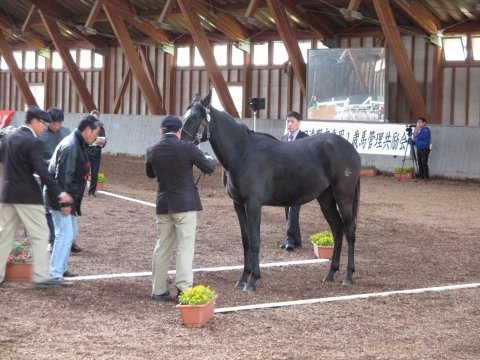

遠野市乗用一歳馬管理共励会

乗馬関連×3

遠野市馬の里で乗用馬の共進会でした!

アンダルシアン、日スポ、ハノーバー、ウエストファーレンと様々な品種を父に持つ馬たちが入賞しまさに色とりどり。

楽しい共進会でした。

個人的には小さいけどバランスのいい20番ティノサクラ、遠野産馬ヴィクトーシモを父に持つ18番トーホー17がお気に入り。

この2頭を含む自分がピックアップした7頭がみんなトップ10に残ったのがうれしかったです。

18番トーホー17

18番トーホー17

20番ティノサクラ

20番ティノサクラ

父ティノ(アンダル)母父ヴァリシモ(トラケ)

そして1等1席は誰もが納得の11番キキ・ティノ・ウノ

父ティノ母フロドラ・キキ(セ・フ)

今年は接戦だったという講評でした。

共進会のあとは明日のセリに出る馬の試乗会

明日はいよいよ乗用馬競り市です!

アンダルシアン、日スポ、ハノーバー、ウエストファーレンと様々な品種を父に持つ馬たちが入賞しまさに色とりどり。

楽しい共進会でした。

個人的には小さいけどバランスのいい20番ティノサクラ、遠野産馬ヴィクトーシモを父に持つ18番トーホー17がお気に入り。

この2頭を含む自分がピックアップした7頭がみんなトップ10に残ったのがうれしかったです。

父ティノ(アンダル)母父ヴァリシモ(トラケ)

そして1等1席は誰もが納得の11番キキ・ティノ・ウノ

父ティノ母フロドラ・キキ(セ・フ)

今年は接戦だったという講評でした。

共進会のあとは明日のセリに出る馬の試乗会

明日はいよいよ乗用馬競り市です!

2011年7月17日(日)

初期馴致の見学に行ってきました

乗馬関連×3

今まで見たことも聞いたこともないような馴致を見せてやる!

と、言われて大樹の牧場でちょっと変わった馴致を見せていただきました。

変わった馴致と言われるとアメリカとかのナチュラルホースマンシップみたいなものかなと思いましたが、全くのオリジナル馴致でした!

馬の弱いところを指さすことで馬を操作し、馬の集中力を高めたところで我慢することを教え、馬を繋ぎもせずに鞍を付けるところと、馬を寝かせることでおとなしくさせるところが特に面白かったです!

最初は放牧場で捕まえるのも大変だった新種馬が1時間半で鞍と人を乗せて歩くまでになっていました。

以下は調教法のメモ

指:馬を人に対してまっすぐに立たせる。弱いところを指さす事によって、コッチの言う事を聞かない場合はプレッシャーを与える。人のほうを常に向くことで集中力が高まる。指から気を発射してるとしか思えないくらい馬が言うことを聞く

首:無口の下側につけた引き綱を引っ張るのは、野生馬が順位が下の馬に対して首根っこを噛んで服従させるのと同じ効果なのかもしれない。

我慢:一箇所にじっと留まるように教える。手綱を放したらずっとに立ってるようにしたい。初心者の乗り降りでも動かないくらい。前足が我慢できずに動くなら前足を、腰から横に逃げるようなら腰を指さす。よく褒める。よく声をかける。

ニュートラル:立ってられるようになったら鞍などになれさせるためにわざとゼッケンを投げつけたりして同じく我慢させる。この際の立ち位置は馬が前にもいかない後ろにもいかない位置が人馬ともに安全。

腹:触ったときにビクッとなるようではダメ。馬は過度に緊張していて腹帯を締めるなんてムリ。寝かした後は不思議とビクっとしなくなる。

鞍:馬が納得したら馬をつながなくても鞍をつけられる。この時腹帯をきつく締めない。胸がいやウエスタン鞍の後ろの帯も付ける。物を有効に使えば腹帯が緩くても鞍がずり落ちない。

ロングレーン:常に馬の後ろにいる。馬が人を見ようと体を曲げてくるが見えないように隠れる(かなりのフットワークが必要)。前にまっすぐゆっくり歩いたら褒める。

乗る:重いものが乗っても我慢できるようになったら乗る。最初は馬の好きなように歩かせる。リズムを声でとりながら歩かせる。我慢が分かっていれば意外とスンナリも。

寝かす:片側の前肢を調馬索のようなものでたたんだ状態で固定し、それをサドルの角にかけてロングレーンと一緒に持つ。逆のほうに首を曲げさせるとバランスが崩れるので寝ようとする。いろいろ頑張ると寝かせられる(鞍は汚れちゃう)。一度寝たら簡単には起きられない。ここで馬が起きれるように手助けしてやると何故か馬と人の信頼関係が出来る。

一回寝かせると観念したようにおとなしく言うことを聞くようになる。寝かせた状態で削蹄したりすることも可能。

やんちゃな馬ほど観念しやすいとか、

やんちゃな馬ほどハミはやりやすいとか、

ロバや道産子はなかなか観念しないとか。

逆にサラブレットはやりやすいらしい。

それぞれの馬の個性に合わせて馴致する。

80歳でもできる馴致を目指す。

と、言われて大樹の牧場でちょっと変わった馴致を見せていただきました。

変わった馴致と言われるとアメリカとかのナチュラルホースマンシップみたいなものかなと思いましたが、全くのオリジナル馴致でした!

馬の弱いところを指さすことで馬を操作し、馬の集中力を高めたところで我慢することを教え、馬を繋ぎもせずに鞍を付けるところと、馬を寝かせることでおとなしくさせるところが特に面白かったです!

最初は放牧場で捕まえるのも大変だった新種馬が1時間半で鞍と人を乗せて歩くまでになっていました。

以下は調教法のメモ

指:馬を人に対してまっすぐに立たせる。弱いところを指さす事によって、コッチの言う事を聞かない場合はプレッシャーを与える。人のほうを常に向くことで集中力が高まる。指から気を発射してるとしか思えないくらい馬が言うことを聞く

首:無口の下側につけた引き綱を引っ張るのは、野生馬が順位が下の馬に対して首根っこを噛んで服従させるのと同じ効果なのかもしれない。

我慢:一箇所にじっと留まるように教える。手綱を放したらずっとに立ってるようにしたい。初心者の乗り降りでも動かないくらい。前足が我慢できずに動くなら前足を、腰から横に逃げるようなら腰を指さす。よく褒める。よく声をかける。

ニュートラル:立ってられるようになったら鞍などになれさせるためにわざとゼッケンを投げつけたりして同じく我慢させる。この際の立ち位置は馬が前にもいかない後ろにもいかない位置が人馬ともに安全。

腹:触ったときにビクッとなるようではダメ。馬は過度に緊張していて腹帯を締めるなんてムリ。寝かした後は不思議とビクっとしなくなる。

鞍:馬が納得したら馬をつながなくても鞍をつけられる。この時腹帯をきつく締めない。胸がいやウエスタン鞍の後ろの帯も付ける。物を有効に使えば腹帯が緩くても鞍がずり落ちない。

ロングレーン:常に馬の後ろにいる。馬が人を見ようと体を曲げてくるが見えないように隠れる(かなりのフットワークが必要)。前にまっすぐゆっくり歩いたら褒める。

乗る:重いものが乗っても我慢できるようになったら乗る。最初は馬の好きなように歩かせる。リズムを声でとりながら歩かせる。我慢が分かっていれば意外とスンナリも。

寝かす:片側の前肢を調馬索のようなものでたたんだ状態で固定し、それをサドルの角にかけてロングレーンと一緒に持つ。逆のほうに首を曲げさせるとバランスが崩れるので寝ようとする。いろいろ頑張ると寝かせられる(鞍は汚れちゃう)。一度寝たら簡単には起きられない。ここで馬が起きれるように手助けしてやると何故か馬と人の信頼関係が出来る。

一回寝かせると観念したようにおとなしく言うことを聞くようになる。寝かせた状態で削蹄したりすることも可能。

やんちゃな馬ほど観念しやすいとか、

やんちゃな馬ほどハミはやりやすいとか、

ロバや道産子はなかなか観念しないとか。

逆にサラブレットはやりやすいらしい。

それぞれの馬の個性に合わせて馴致する。

80歳でもできる馴致を目指す。

2010年4月21日(水)

本の紹介

乗馬関連×3

お久しぶりです。

今日はあいにくの雪でしたが十勝にもいよいよ春がやってまいりました!

馬と違って春にしか生まれないというわけではありませんが、こういうほほえましい光景は春っぽいですね。

そして、春と言えばもちろん!

4月24日(土)

ばんえい十勝 2010年度 開幕!!!

久しぶりに競馬場に行けるのも、つい先日能研を通ったばかりの若馬たちに会うのも楽しみですね。

さて、そんな若馬たち。

いくら馬といってもはじめから人の言う事を素直に聞くわけはなく、当然「調教」もしくは「馴致」と呼ばれる「しつけ」から始まります。

ちょっとばんえいを知っている人ならみなさんご存知だと思いますが、ばんえい競馬の馬は背中に乗る馴致よりも先にソリをつける馴致を始めます。

背中に人を乗せる馴致は能力検定の後に行われることが一般的なようです。これはわざわざ危険を犯してまで背中に乗らなくても能研に受かることはできるためでしょう。

馬には乗ってみよ、なんとかには添うてみよ

という諺もありますし、乗馬を始めたという方々は馬は乗って調教するものと思っている方が多いと思います。しかし、このばんえい競馬方式の背中に乗らない調教~「ロングレーン調教」は日本ではそれほどメジャーではありませんが、なかなかどうして合理的な優れものなのです。

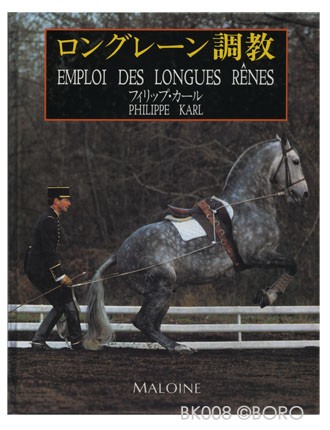

で、やっとトップ画像の本を紹介させていただきます。

「ロングレーン調教」

L'emploi des longues rênes

フィリップ・カール著 Philippe Karl

おフランスの本ザマス。ちなみに現代日本馬術はドイツ式の流れをくんでいるといわれていますのでフランス式は新鮮なところがあるかもしれません。

馬術のバの字の一画目くらいしか勉強していない自分が言うのもなんですがこれは面白い!超おすすめです。写真もとっても多いですし、馬の体の構造から馬装、調教の基本、完成形まで丁寧にわかりやすく書かれています。

このテの本て探してもなかなか見つからないんですよね~

ロングレーン調教の利点は

・若馬も調教できる

・馬の動き(特に後躯)がよく見える

・騎手の体重で運動を邪魔することがない

などです。

ロングレーン調教は馬車馬のための調教というイメージが強いかもしれませんが、

馬のポテンシャルを最大限発揮させて最高のパフォーマンスをするという調教の目的(ここでいう調教は馴致から一歩進んだ調教)はどこの国のどんな馬術であろうとばんえい競馬であろうと同じであると思います。

なので、ロングレーン馬術も騎乗馬術もばんえい競馬も、もっと交流があれば面白いのではないでしょうか。

騎乗した時と違って、足による扶助も重心移動による扶助もないのにこんなにも馬を動かせるのかッッッ!

と驚くこと間違いなしです。

今日はあいにくの雪でしたが十勝にもいよいよ春がやってまいりました!

馬と違って春にしか生まれないというわけではありませんが、こういうほほえましい光景は春っぽいですね。

そして、春と言えばもちろん!

4月24日(土)

ばんえい十勝 2010年度 開幕!!!

久しぶりに競馬場に行けるのも、つい先日能研を通ったばかりの若馬たちに会うのも楽しみですね。

さて、そんな若馬たち。

いくら馬といってもはじめから人の言う事を素直に聞くわけはなく、当然「調教」もしくは「馴致」と呼ばれる「しつけ」から始まります。

ちょっとばんえいを知っている人ならみなさんご存知だと思いますが、ばんえい競馬の馬は背中に乗る馴致よりも先にソリをつける馴致を始めます。

背中に人を乗せる馴致は能力検定の後に行われることが一般的なようです。これはわざわざ危険を犯してまで背中に乗らなくても能研に受かることはできるためでしょう。

馬には乗ってみよ、なんとかには添うてみよ

という諺もありますし、乗馬を始めたという方々は馬は乗って調教するものと思っている方が多いと思います。しかし、このばんえい競馬方式の背中に乗らない調教~「ロングレーン調教」は日本ではそれほどメジャーではありませんが、なかなかどうして合理的な優れものなのです。

で、やっとトップ画像の本を紹介させていただきます。

「ロングレーン調教」

L'emploi des longues rênes

フィリップ・カール著 Philippe Karl

おフランスの本ザマス。ちなみに現代日本馬術はドイツ式の流れをくんでいるといわれていますのでフランス式は新鮮なところがあるかもしれません。

馬術のバの字の一画目くらいしか勉強していない自分が言うのもなんですがこれは面白い!超おすすめです。写真もとっても多いですし、馬の体の構造から馬装、調教の基本、完成形まで丁寧にわかりやすく書かれています。

このテの本て探してもなかなか見つからないんですよね~

ロングレーン調教の利点は

・若馬も調教できる

・馬の動き(特に後躯)がよく見える

・騎手の体重で運動を邪魔することがない

などです。

ロングレーン調教は馬車馬のための調教というイメージが強いかもしれませんが、

馬のポテンシャルを最大限発揮させて最高のパフォーマンスをするという調教の目的(ここでいう調教は馴致から一歩進んだ調教)はどこの国のどんな馬術であろうとばんえい競馬であろうと同じであると思います。

なので、ロングレーン馬術も騎乗馬術もばんえい競馬も、もっと交流があれば面白いのではないでしょうか。

騎乗した時と違って、足による扶助も重心移動による扶助もないのにこんなにも馬を動かせるのかッッッ!

と驚くこと間違いなしです。

| << | >> |