2024年1月28日(日)

地域を活性化する~杉村太蔵先生の話を聞いてきました

2024年1月15日(月)

戸籍のお話

2024年1月13日(土)

ナンバープレートの後返納制度について

行政書士業務×164

車の名義変更や住所変更のためにナンバープレートが変わる場合は、元のナンバープレートを返納しないといけません。

ナンバープレートを外してしまうとその日は車を使えませんから、平日に車を使えないと困る、という方は大変です。

そんな方向けに、便利なナンバープレート後返納制度 のご紹介です。

のご紹介です。

お仕事が終わった後や、お休みの日でも対応可能ですので、なかなか運輸支局に行けないという方は是非ご利用ください。

ナンバープレートを外してしまうとその日は車を使えませんから、平日に車を使えないと困る、という方は大変です。

そんな方向けに、便利なナンバープレート後返納制度

のご紹介です。

のご紹介です。お仕事が終わった後や、お休みの日でも対応可能ですので、なかなか運輸支局に行けないという方は是非ご利用ください。

2024年1月8日(月)

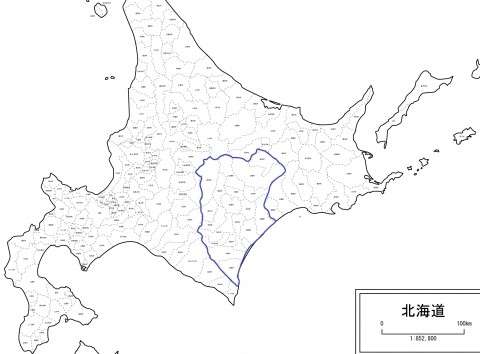

十勝の車庫証明事情~管轄エリアや距離について

行政書士業務×164

十勝は帯広署・新得署・池田署・本別署・広尾署の5つの管轄に分かれており、それぞれが別の市町村の車庫証明を管轄しています。

遠い地域だと100km以上離れていることもしばしばですが、どのエリアでも対応可能です。

書類作成はこちらで行いますので、使用者様と車両の情報と自認書/使用承諾書のみご用意ください。

十勝の車庫証明のお問い合わせはこちらをご覧ください。<

もちろん、自動車の登録、出張封印についても対応可能です。

出張封印は、夜間や休日しか在宅していない方でもご依頼いただけます。

遠い地域だと100km以上離れていることもしばしばですが、どのエリアでも対応可能です。

書類作成はこちらで行いますので、使用者様と車両の情報と自認書/使用承諾書のみご用意ください。

十勝の車庫証明のお問い合わせはこちらをご覧ください。<

もちろん、自動車の登録、出張封印についても対応可能です。

出張封印は、夜間や休日しか在宅していない方でもご依頼いただけます。

2023年9月28日(木)

HP移転のお知らせ

| << | >> |