6. たき火 Outside wood fire(88)

2024年11月27日(水)

ストーブ横にダッチオーブン置き場

ダッチオーブンはアウトドア好きには魅力だが「頻繁に使うものでもないので 実は持て余している」人は多い。ヒュッテでもご多聞に漏れず置き場所に困っていた。いろいろ考えたが「薪ストーブ横のスペースにラックを置いて収納する」ことにした。

百円ショップでユニットのパーツを組み立てるラックを発見したので これを使うことにした。三段のパーツ全部で1,500円位だった。

大小二個のダッチオーブンを載せたが 安定もあり スチール製なので火の心配もない。もちろん湿気で錆びることもない。「意外にいい」と自画自賛した。

大小二個のダッチオーブンを載せたが 安定もあり スチール製なので火の心配もない。もちろん湿気で錆びることもない。「意外にいい」と自画自賛した。

百円ショップでユニットのパーツを組み立てるラックを発見したので これを使うことにした。三段のパーツ全部で1,500円位だった。

2024年11月27日(水)

焚火・ピザ焼きの第二弾

やや肌寒くどんより曇った日だったので「暖かくて元気の出ることを考えねば」と思った。「懸案の焚火とピザ焼きの第二弾」をやることにした。今回は「焚火台・簡易ピザオーブン・シラカバ薪」の組み合わせにした。小さい薪を三段積みにして着火。

シラカバ薪は着火しやすく順調に燃えた。

シラカバ薪は着火しやすく順調に燃えた。

30分ほどでオキの状態になり その後 平らにならした。

30分ほどでオキの状態になり その後 平らにならした。

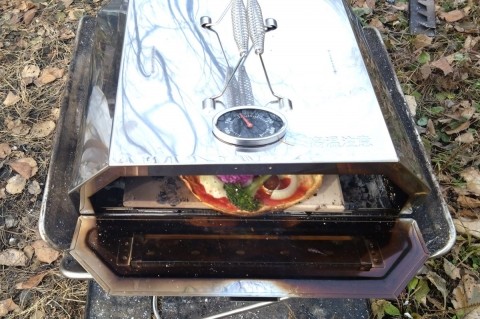

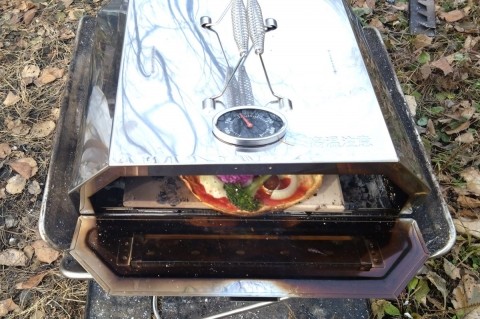

上に簡易オーブンを被せて余熱を開始。サイズは丁度良い。

上に簡易オーブンを被せて余熱を開始。サイズは丁度良い。

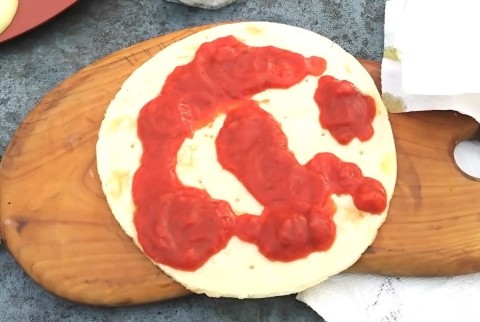

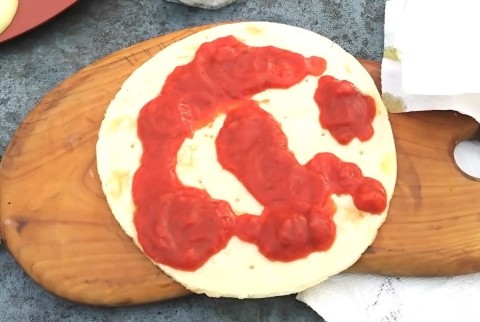

この間にピザを用意する。まず裏面にオリーブ油を落として広げる。焦げ付き防止だ。ゴマ油なら香りがいいかもしれない。

この間にピザを用意する。まず裏面にオリーブ油を落として広げる。焦げ付き防止だ。ゴマ油なら香りがいいかもしれない。

表面にピザソースを掛けて 適当に伸ばす。

表面にピザソースを掛けて 適当に伸ばす。

今回のトッピングはサラミ・モッツアレラチーズ・アンチョビー・ゆでポテト・ゆでブロッコリー・色キャベツ・タマネギという具合だ。

今回のトッピングはサラミ・モッツアレラチーズ・アンチョビー・ゆでポテト・ゆでブロッコリー・色キャベツ・タマネギという具合だ。

今回は200℃。時々焼き具合をチェックしながら6分間焼いた。

今回は200℃。時々焼き具合をチェックしながら6分間焼いた。

出来上がり。半分は自宅へのお土産 残りの半分をランチにした。パリパリの焼き立てピザはやはりおいしい。

出来上がり。半分は自宅へのお土産 残りの半分をランチにした。パリパリの焼き立てピザはやはりおいしい。

今回は野菜をたくさん使ったが「これ以上だと水分が残る恐れ」を感じた。また「シラカバ薪は火落ちが早い」ので やはり普通の広葉樹薪がよさそうだ。今後の注意点だ。

今回は野菜をたくさん使ったが「これ以上だと水分が残る恐れ」を感じた。また「シラカバ薪は火落ちが早い」ので やはり普通の広葉樹薪がよさそうだ。今後の注意点だ。

2024年11月26日(火)

十勝ヒュッテの煙突掃除

10月に北大の山小屋が煙突のトラブルで全焼したことに危機感をもっていた。原因は公表されてはいないようだが「薪ストーブでは煙突のメンテがとても重要」と友人からも言われていた。

この日の朝は零下5度まで下がったが 天気もいいので懸案の煙突掃除をした。

まずは脱着式の梯子を取り付けて固定した。

まずは脱着式の梯子を取り付けて固定した。

ブラシを持ち上げた。屋根に登ると最近の体重増加を感じてしまった。

ブラシを持ち上げた。屋根に登ると最近の体重増加を感じてしまった。

トップのH管を外して ブラシを差し込み ゴシゴシと往復させた。煙突を意識して直管にしたのは大正解だった。

トップのH管を外して ブラシを差し込み ゴシゴシと往復させた。煙突を意識して直管にしたのは大正解だった。

煙突の下に括り付けた袋にはやや茶色の黒いススが取れた。2リットルぐらいで意外に少なかった。冬期はあまり来ないので ストーブ使用は年間で20~30日なので「0.1リットル/日ぐらいで 一つの目安」になった。少ないのは曲がりのない直管のためかもしれない。

煙突の下に括り付けた袋にはやや茶色の黒いススが取れた。2リットルぐらいで意外に少なかった。冬期はあまり来ないので ストーブ使用は年間で20~30日なので「0.1リットル/日ぐらいで 一つの目安」になった。少ないのは曲がりのない直管のためかもしれない。

久々の屋根の上は多少緊張した。地面に自分の影が映っていた。

久々の屋根の上は多少緊張した。地面に自分の影が映っていた。

煙突の横にセミの死骸があった。あまりにも季節外れだが 理由は不明だ。

煙突の横にセミの死骸があった。あまりにも季節外れだが 理由は不明だ。

逆方向を見ると地面は冷えて白くなっていた。落ちたら痛いだろう。

逆方向を見ると地面は冷えて白くなっていた。落ちたら痛いだろう。

無事に作業を終えたが これで煙突については心配しなくてよいだろう。やはり煙突掃除は最低でも年一回は必須だ。

この日の朝は零下5度まで下がったが 天気もいいので懸案の煙突掃除をした。

無事に作業を終えたが これで煙突については心配しなくてよいだろう。やはり煙突掃除は最低でも年一回は必須だ。

2024年11月10日(日)

晩秋の焚火 冬を待つ風物詩

いよいよ初雪になったが 忘れていた焚火の報告を追加しておきたい。

10月の最後の日は風もなく天気も良かった。こういう時は昼間から焚火がしたくなる。しかし 最近は直火の焚火が出来る所がなかなかない。十勝ヒュッテを作った目的の一つは焚火だった。

すこしもったいなかったが ストーブ薪を放出して井桁に組んだ。真ん中に針葉樹の木片を入れると簡単に火が起せる。少し白煙が出たが これはたまたま乾燥が不十分なためだろう。

すこしもったいなかったが ストーブ薪を放出して井桁に組んだ。真ん中に針葉樹の木片を入れると簡単に火が起せる。少し白煙が出たが これはたまたま乾燥が不十分なためだろう。

こんな具合に順調に燃え上がる。

こんな具合に順調に燃え上がる。

その後に落ち葉などを足したら直後は白煙が多かったが 最後にはすべて燃えてしまった。

その後に落ち葉などを足したら直後は白煙が多かったが 最後にはすべて燃えてしまった。

「晩秋の焚火は冬を待つ風物詩」でもある。ポカポカと暖かくて幸せ感がある。

「晩秋の焚火は冬を待つ風物詩」でもある。ポカポカと暖かくて幸せ感がある。

十勝清水では畑などでの焚火は禁止されているので 十分な準備と防火対策が必要なのは言うまでもない。もちろん冬でも焚火は出来るので 次回は雪上の焚火を紹介したい。

10月の最後の日は風もなく天気も良かった。こういう時は昼間から焚火がしたくなる。しかし 最近は直火の焚火が出来る所がなかなかない。十勝ヒュッテを作った目的の一つは焚火だった。

十勝清水では畑などでの焚火は禁止されているので 十分な準備と防火対策が必要なのは言うまでもない。もちろん冬でも焚火は出来るので 次回は雪上の焚火を紹介したい。

2024年10月28日(月)

薪ストーブの蓄熱煉瓦壁 追加工事

薪ストーブの回りによくレンガ積みを見るが あれは耐熱の他に蓄熱の役目もある。十勝ヒュッテの薪ストーブは2x4の屋根構造のため 壁に近くに設置せざるを得なかったので とりあえずは耐熱塗料仕上げの鉄板を壁に貼り付けた。これは耐火性の問題はないが 如何せん蓄熱性がない。このための追加工事を予定して資材を集めてはあったが 面倒なので延び延びになっていた。しかし冬を前に重たい腰を上げざるを得なくなった。

用意した資材は まず外壁用の煉瓦タイルが約70枚だ。厚さは3センチほど。裏側に溝があり 耐熱セメントで固定する。

用意した資材は まず外壁用の煉瓦タイルが約70枚だ。厚さは3センチほど。裏側に溝があり 耐熱セメントで固定する。

煉瓦タイルの固定にスチールグリッドを使うのは大切だ。サイズは108 x 108センチ。軒下で長期保管していたので錆びていたが 返ってセメントの着きは良いだろうとそのまま使用。

煉瓦タイルの固定にスチールグリッドを使うのは大切だ。サイズは108 x 108センチ。軒下で長期保管していたので錆びていたが 返ってセメントの着きは良いだろうとそのまま使用。

まずは一番下に普通煉瓦を5個並べた。厚さは6センチ。

まずは一番下に普通煉瓦を5個並べた。厚さは6センチ。

スチールグリッドを壁にビス止めした。セメントがからむのでこの程度で大丈夫と判断。

スチールグリッドを壁にビス止めした。セメントがからむのでこの程度で大丈夫と判断。

耐熱セメントで煉瓦タイルを積んでいった。

耐熱セメントで煉瓦タイルを積んでいった。

高さ約1メートルまで積み上げた。プロだと奇麗に目地を付けるのだが 素人工事では仕方がない。

高さ約1メートルまで積み上げた。プロだと奇麗に目地を付けるのだが 素人工事では仕方がない。

最後に端面をL型鉄板で仕上げた。これなら簡単に崩れることはないだろう。

最後に端面をL型鉄板で仕上げた。これなら簡単に崩れることはないだろう。

今回の煉瓦タイル壁の追加で蓄熱性は向上したはずだ。これで懸案が解決したと思うが もちろん後で何が起きるかわからないが。。

今回の煉瓦タイル壁の追加で蓄熱性は向上したはずだ。これで懸案が解決したと思うが もちろん後で何が起きるかわからないが。。