9. 周辺の見どころ(265)

2021年12月9日(木)

道の駅 更別 日高山脈眺望よし

9. 周辺の見どころ×265

12/5午前は天気が良かったので日高山脈を見に帯広から南に向かった。カーナビで最短距離を選んだら道道109で十勝帯広空港の横を通り過ぎて道道238につながる道を示した。なるほど国道236だと中札内を通るのでやや遠回りになるに違いない。しばらく進んで十勝スピードウエイの手前の左手に「みちの駅さらべつ」があった。何よりも右手の畑の向こうに日高山脈が長く伸びているのが眺められる。

内部は特産品やレストランがコンパクトにまとまっていて作りも悪くない。更別の特産として豆類がたくさんあったので 小豆とキャベツを買った。

それにしてもだが この道の駅は中札内から続いている国道236沿いにあれば来客はもっとありそうに思ったのが正直な感想だ。

内部は特産品やレストランがコンパクトにまとまっていて作りも悪くない。更別の特産として豆類がたくさんあったので 小豆とキャベツを買った。

それにしてもだが この道の駅は中札内から続いている国道236沿いにあれば来客はもっとありそうに思ったのが正直な感想だ。

2021年12月8日(水)

帯広のホテルボストンのモール泉

9. 周辺の見どころ×265

帯広の「ホテルボストンのモール泉」は 温泉銭湯の紹介で読んだことはあるが まだ行っていなかった。12/5の日曜は朝早く起きたので 光南温泉の朝食付き温泉を目指して帯広に行ったが 何と予約客が一杯で断られてしまった。さて困った。大通り近くのファストフードで朝食を済ませて どうしようかと考えたら「ホテルボストン」が近くのような気がして 電話をしたら幸い朝風呂をやっているとのこと。

着いたら番台にはだれもおらず 全体として古めかしくイマイチの雰囲気だった。自販機で430円の入湯券を買った。(帯広は450円と思っていたが 公定料金は上限なのかもしれない)。

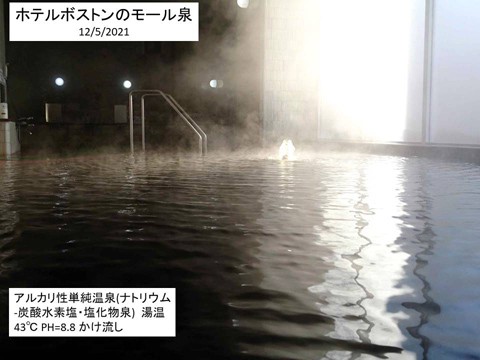

脱衣所から浴室に入ったら 大きい浴槽が一つだけでサウナはない。床が滑りやすくマットを張ってある。湯温が高めだったので 浴槽の端の方に適温の場所を見つけてお湯につかった。これが非常に良いお湯で アワ付もあり びっくりした。あの噴水みたいなところから源泉を掛け流していることに気が付いた。<内部の写真撮影は普通はご法度だが 入浴者も番台にも誰もいないので撮影させてもらった すみません>

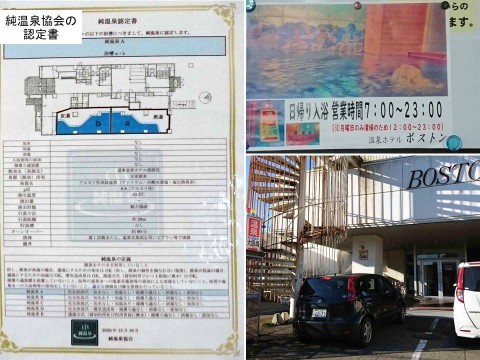

脱衣所に戻り成分表を探したが見つからず 代わりに「純温泉協会」の認定書があった。この協会を初めて聞いたが 純温泉の定義は「源泉をそのまま利用している温泉であること」だそうだ。これによると アルカリ性単純温泉(ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉) 湯温43.5℃ PH=8.8のかけ流しで 純温泉A(完全放流式)と認定されている。やはり大きい浴槽の真ん中の噴水の湯口からそのままドボーと注いでいるんだ。これはすごい。施設は古めかしいが このお湯は一度は行く価値ありだ。

補足: 純温泉の認定は北海道では いわない温泉(岩内)・雪秩父(ニセコ湯元)・ホテルほくよう(虎杖浜)と ここの4か所のようだ。

純温泉協会のサイトを再検索したら 北海で地域では 丸美が丘温泉(十勝川)とモッタ海岸温泉が追加され 計6か所になっていた。

着いたら番台にはだれもおらず 全体として古めかしくイマイチの雰囲気だった。自販機で430円の入湯券を買った。(帯広は450円と思っていたが 公定料金は上限なのかもしれない)。

脱衣所から浴室に入ったら 大きい浴槽が一つだけでサウナはない。床が滑りやすくマットを張ってある。湯温が高めだったので 浴槽の端の方に適温の場所を見つけてお湯につかった。これが非常に良いお湯で アワ付もあり びっくりした。あの噴水みたいなところから源泉を掛け流していることに気が付いた。<内部の写真撮影は普通はご法度だが 入浴者も番台にも誰もいないので撮影させてもらった すみません>

脱衣所に戻り成分表を探したが見つからず 代わりに「純温泉協会」の認定書があった。この協会を初めて聞いたが 純温泉の定義は「源泉をそのまま利用している温泉であること」だそうだ。これによると アルカリ性単純温泉(ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉) 湯温43.5℃ PH=8.8のかけ流しで 純温泉A(完全放流式)と認定されている。やはり大きい浴槽の真ん中の噴水の湯口からそのままドボーと注いでいるんだ。これはすごい。施設は古めかしいが このお湯は一度は行く価値ありだ。

補足: 純温泉の認定は北海道では いわない温泉(岩内)・雪秩父(ニセコ湯元)・ホテルほくよう(虎杖浜)と ここの4か所のようだ。

純温泉協会のサイトを再検索したら 北海で地域では 丸美が丘温泉(十勝川)とモッタ海岸温泉が追加され 計6か所になっていた。

2021年11月24日(水)

鶴居村の温泉 グリーンパークつるい

9. 周辺の見どころ×265

シカ肉をもらいに鶴居村に行った(11/19)ついでにグリーンパークを訪ねた。2軒ある温泉の街の北にあるほうだ。お湯はモール系だそうで 主成分は塩化ナトリウムで炭酸水素ナトリウムやメタケイ酸が少し入っている。Ph = 8.5で湧き出し温度46℃ 成分総計4.6 g/Lと立派なものだ。加水加温なしのかけ流しとのこと。

露天風呂で地元の方にうかがうと もう一軒のTaitoのお湯も同じようだが透明で グリーンパークは薄い茶色とのこと。露天風呂をゆったりと楽しんだ。入浴料は600円。

帰りは暗くなり 路面も濡れて真っ黒だった。高速に行く間に 車の直前をシカがバンバン横切るので危なくてやってられない。シカも手を上げて横断歩道を渡ってほしい。ここは丹頂鶴がいるから「鶴居村」だろうが 実はシカの方がもっといて 「鹿居村」の方が正しい。衝突はもう御免だ。

露天風呂で地元の方にうかがうと もう一軒のTaitoのお湯も同じようだが透明で グリーンパークは薄い茶色とのこと。露天風呂をゆったりと楽しんだ。入浴料は600円。

帰りは暗くなり 路面も濡れて真っ黒だった。高速に行く間に 車の直前をシカがバンバン横切るので危なくてやってられない。シカも手を上げて横断歩道を渡ってほしい。ここは丹頂鶴がいるから「鶴居村」だろうが 実はシカの方がもっといて 「鹿居村」の方が正しい。衝突はもう御免だ。

2021年11月20日(土)

釧路のお訪ねサイトを二つ

9. 周辺の見どころ×265

釧路に少し用事があったので11/13に出向いた。十勝ヒュッテから120km 2.5時間強と思う。

最初の目的地は釧路市動物園での待ち合わせ。ここは高速を出てから市街地に行く手前を北側にまがったところ。途中の畑にはタンチョウのつがいがいたので さすが動物園と思ったが 実は関係は無かったようだ。しかし釧路湿原の中に動物園が組み込まれている感じだ。

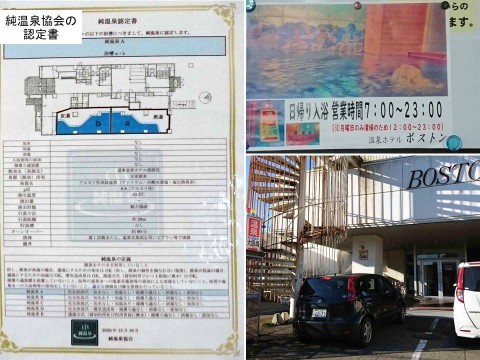

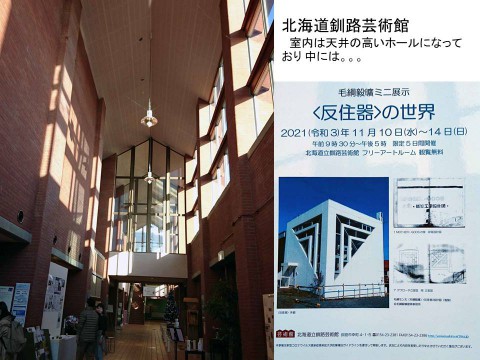

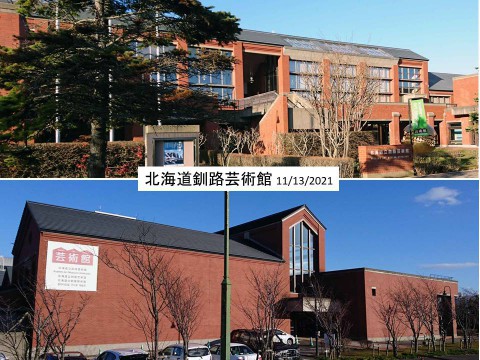

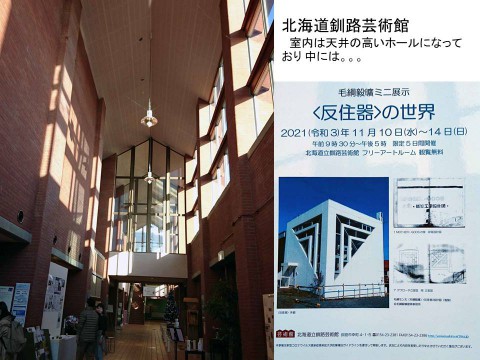

主目的地は港の近くの釧路芸術館で これは 毛綱毅曠の反住器の製作図面のコピーが最近見つかって そのミニ展示があったためだ。初訪問だったが 美術館と小規模音楽ホールの複合施設(釧路の大規模音楽ホールとしては柳町公園に釧路文化ホールのようだ)なことがわかった。

無料駐車場が8台分あるとのことで西側から入った。ここはいわば脇玄関だが 一面のレンガの外壁はなかなか良い雰囲気だ。南に面した正面玄関はちゃんとしているが 特別なイメージではない。エンタレンスからロビーにかけてはヨーロッパの教会の高天井をイメージできる なかなかいい雰囲気だ。

ミニ展示はやや小さいフリーアートルームだった。もちろん撮影不可なので 入口の掲示のみ撮影させてもらった。

このように釧路は文化施設等が多く なかなかよい街という印象だ。

最初の目的地は釧路市動物園での待ち合わせ。ここは高速を出てから市街地に行く手前を北側にまがったところ。途中の畑にはタンチョウのつがいがいたので さすが動物園と思ったが 実は関係は無かったようだ。しかし釧路湿原の中に動物園が組み込まれている感じだ。

主目的地は港の近くの釧路芸術館で これは 毛綱毅曠の反住器の製作図面のコピーが最近見つかって そのミニ展示があったためだ。初訪問だったが 美術館と小規模音楽ホールの複合施設(釧路の大規模音楽ホールとしては柳町公園に釧路文化ホールのようだ)なことがわかった。

無料駐車場が8台分あるとのことで西側から入った。ここはいわば脇玄関だが 一面のレンガの外壁はなかなか良い雰囲気だ。南に面した正面玄関はちゃんとしているが 特別なイメージではない。エンタレンスからロビーにかけてはヨーロッパの教会の高天井をイメージできる なかなかいい雰囲気だ。

ミニ展示はやや小さいフリーアートルームだった。もちろん撮影不可なので 入口の掲示のみ撮影させてもらった。

このように釧路は文化施設等が多く なかなかよい街という印象だ。

2021年11月8日(月)

池田町のワイン城 再訪

9. 周辺の見どころ×265

池田のワイン城 10/24/2021

紅葉時に池田町のワイン城を再訪した。街の東側から丘への登り口にあり なかなか立派な建物で眺めも良い。

平日だったこともあり係の方に質問をしながらゆっくりお話を伺うことが出来た。池田町がワイン造りを始めた歴史的経緯は面白かった。また2018年のワイン法改正で 国産ブドウを使わないと日本ワインと表記出来なくなったので ビジネスモデルも多少変わったとのこと。1階のギャラリーにはもちろん本格的なワインがたくさんあったが ここではブランデーの比率が高いことに気が付いた。ブランデーがこれだけ幅を利かせているワイナリーは珍しく 創業者がよほどブランデーが好きだったのか あるいはヤマブドウ起源の品種だと酸味が強く 蒸留酒の比率を高める戦略だったのかもと勝手に考えたりした。

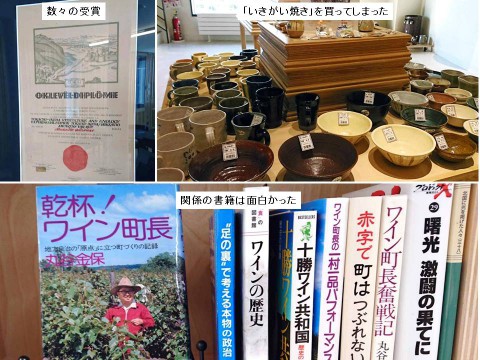

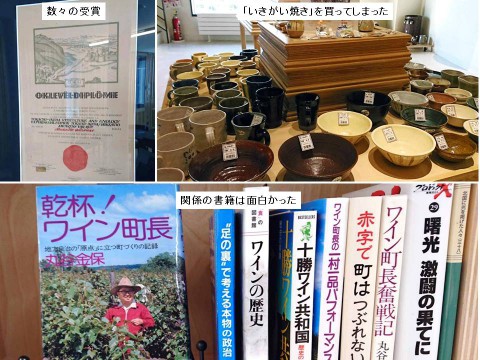

2階以上はギャラリーなどで これも面白かった。1964~1984年に東欧(ハンガリー・ルーマニア・ブルガリア)のワインコンクールでの受賞証も展示されていた。なぜ東欧だったのか? 気候が似ていたのか? 貿易上の理由なのか? などはわからなかったが。。

ワイン関係の本もたくさんあり 創業者の元町長 丸谷金保さんの本は もちろん絶版だが後日にヤフオクでゲットしたので そのうち読もうと思う。

帰りがけに1階で「いきがい焼き」というコーナーがあった。地元の陶芸の同好会が作っているようで 非常に良さそうで安かったので 黒の茶碗を十勝ヒュッテ用に買ってしまった。

最近はワインをたしなまなくなったので 買わなかったが ここはトータル的に満足だった。

紅葉時に池田町のワイン城を再訪した。街の東側から丘への登り口にあり なかなか立派な建物で眺めも良い。

平日だったこともあり係の方に質問をしながらゆっくりお話を伺うことが出来た。池田町がワイン造りを始めた歴史的経緯は面白かった。また2018年のワイン法改正で 国産ブドウを使わないと日本ワインと表記出来なくなったので ビジネスモデルも多少変わったとのこと。1階のギャラリーにはもちろん本格的なワインがたくさんあったが ここではブランデーの比率が高いことに気が付いた。ブランデーがこれだけ幅を利かせているワイナリーは珍しく 創業者がよほどブランデーが好きだったのか あるいはヤマブドウ起源の品種だと酸味が強く 蒸留酒の比率を高める戦略だったのかもと勝手に考えたりした。

2階以上はギャラリーなどで これも面白かった。1964~1984年に東欧(ハンガリー・ルーマニア・ブルガリア)のワインコンクールでの受賞証も展示されていた。なぜ東欧だったのか? 気候が似ていたのか? 貿易上の理由なのか? などはわからなかったが。。

ワイン関係の本もたくさんあり 創業者の元町長 丸谷金保さんの本は もちろん絶版だが後日にヤフオクでゲットしたので そのうち読もうと思う。

帰りがけに1階で「いきがい焼き」というコーナーがあった。地元の陶芸の同好会が作っているようで 非常に良さそうで安かったので 黒の茶碗を十勝ヒュッテ用に買ってしまった。

最近はワインをたしなまなくなったので 買わなかったが ここはトータル的に満足だった。