a 他トピック Others(235)

2021年1月19日(火)

浦島 久さんの「ハルニレ」写真展 札幌・石山で

a 他トピック Others×235

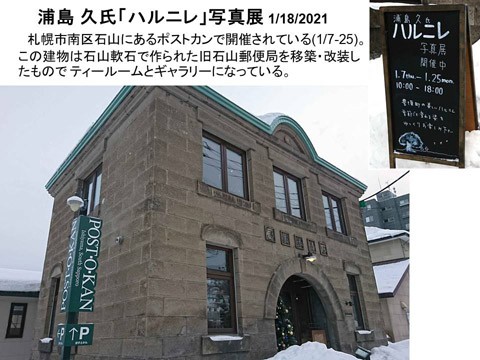

浦島 久氏「ハルニレ」写真展 札幌・石山 1/18/2021

1/18の朝日新聞の別刷プレミアムプレスで 浦島 久さん「ハルニレ」写真展が紹介されていた。札幌市南区石山のポストカン(旧石山郵便局)で1/7~1/25の開催とのこと。浦島さんは帯広在住の方で豊頃の十勝川河川敷のハルニレの木や 大津海岸のジュエリーアイスを題材とした写真集を出版している。これは必見と思い 早速出かけてみた。

会場のまでは札幌中心街からは真駒内を越えて車で30分程度。これは近くで産出する石山軟石(北海道遺産に指定済)で作られた由緒ある建物をリフォームしたもので 1997年の札幌市都市景観賞を受賞している。一階にはティールーム(ニシクルカフェ)とショップ(軟石や)があり 写真展の会場は二階のギャラリー・ゲストスペースだ。

カラーの作品が20点ぐらい展示されており いろいろな時間や季節のハルニレの表情が鮮やかに撮影されていた。なおジュエリーアイスの写真展の時もこの会場だったとのこと。

補足: 自分では北海道に来てから初めてハルニレの木を意識したので 西洋起源か北海道限定の木なのかなと思っていたが 調べてみると日本産ニレ科の落葉高木で寒冷地に多いとのこと。とはいえ気に入った木なので 通称のElm Treeをブログネームにしている。

1/18の朝日新聞の別刷プレミアムプレスで 浦島 久さん「ハルニレ」写真展が紹介されていた。札幌市南区石山のポストカン(旧石山郵便局)で1/7~1/25の開催とのこと。浦島さんは帯広在住の方で豊頃の十勝川河川敷のハルニレの木や 大津海岸のジュエリーアイスを題材とした写真集を出版している。これは必見と思い 早速出かけてみた。

会場のまでは札幌中心街からは真駒内を越えて車で30分程度。これは近くで産出する石山軟石(北海道遺産に指定済)で作られた由緒ある建物をリフォームしたもので 1997年の札幌市都市景観賞を受賞している。一階にはティールーム(ニシクルカフェ)とショップ(軟石や)があり 写真展の会場は二階のギャラリー・ゲストスペースだ。

カラーの作品が20点ぐらい展示されており いろいろな時間や季節のハルニレの表情が鮮やかに撮影されていた。なおジュエリーアイスの写真展の時もこの会場だったとのこと。

補足: 自分では北海道に来てから初めてハルニレの木を意識したので 西洋起源か北海道限定の木なのかなと思っていたが 調べてみると日本産ニレ科の落葉高木で寒冷地に多いとのこと。とはいえ気に入った木なので 通称のElm Treeをブログネームにしている。

2021年1月2日(土)

新種の雪ダルマ その後は?

a 他トピック Others×235

新種の雪ダルマとその後は? 1/1/2021

新年早々 近くの公園に犬の散歩に行った。昨日の夕方は何組かの親子連れが小山でソリ遊びをやっていたので 誰かが雪ダルマを作ったらしい。これは見たことのない新種の雪ダルマだ。男性か女性かわからないが 上下の性徴?が微妙に入っているので 子供だけの作ではないだろう。特にデフォルメが素晴らしい!と感心していると 犬が興味を持ってクンクンやっていて 気が付いたらオシッコをしていた。雪ダルマにはかわいそうかな。

<補足>今朝(翌朝)行ったら もうなくなっていた。

新年早々 近くの公園に犬の散歩に行った。昨日の夕方は何組かの親子連れが小山でソリ遊びをやっていたので 誰かが雪ダルマを作ったらしい。これは見たことのない新種の雪ダルマだ。男性か女性かわからないが 上下の性徴?が微妙に入っているので 子供だけの作ではないだろう。特にデフォルメが素晴らしい!と感心していると 犬が興味を持ってクンクンやっていて 気が付いたらオシッコをしていた。雪ダルマにはかわいそうかな。

<補足>今朝(翌朝)行ったら もうなくなっていた。

2020年12月30日(水)

札幌の場外市場の年末

a 他トピック Others×235

札幌の場外市場の年末 12/28/2020

やはりコロナによる移動自粛の影響は多方面で出ているのだろうか。

我が家では 年末のお歳暮は4-5年前に整理・見直しをしたが 本州の親族には北海道モノを送っている。いつも桑園にある場外市場に来て 主に水産品を選ぶ。時期は混雑を避けて年末ぎりぎりだ。

今年もほぼ同じ日に行ってみたが 例年と比べるとどうも様子が違う。いつものお店に行っても客は私たちだけ。店員さんも手持ち無沙汰。参ったね。

帯広にも公設市場と場外市場が西帯広の近くにあるようだが 状況は同じなのだろうか。心配だ。

やはりコロナによる移動自粛の影響は多方面で出ているのだろうか。

我が家では 年末のお歳暮は4-5年前に整理・見直しをしたが 本州の親族には北海道モノを送っている。いつも桑園にある場外市場に来て 主に水産品を選ぶ。時期は混雑を避けて年末ぎりぎりだ。

今年もほぼ同じ日に行ってみたが 例年と比べるとどうも様子が違う。いつものお店に行っても客は私たちだけ。店員さんも手持ち無沙汰。参ったね。

帯広にも公設市場と場外市場が西帯広の近くにあるようだが 状況は同じなのだろうか。心配だ。

2020年12月14日(月)

札幌の美香保公園ではソリ遊び

a 他トピック Others×235

美香保公園のソリ遊び 12/14/2020

札幌はコロナによる移動自粛がかかっているので 前の週末のTMCP行きはさすがにあきらめた。

札幌の美香保公園に夕方の犬の散歩に行ったら 小学生の兄弟がソリ遊びをしていた。声を掛けたらこちら向きに滑って来てくれ なかなか上手な二人乗りだった。今年のソリは二回目とのこと。この前に降ったのは一週間以上前だったと思う。札幌ではどの公園にも必ず小山があり 良く子供がスキーかソリで遊んでいる。本州育ちの私としては好感が持てる。十勝ならどの公園にも水をまいた天然スケートリンクがあるのだろうか。

今週は月曜から木曜まで冬型が強く真冬並みの寒気で 日本海側は雪とのこと。今日月曜は予報通りに雪が降った。外気温マイナス5℃。これが後三日も続くと札幌の今年の根雪は12月中旬で ホワイトクリスマスになるのかな。十勝清水の予報は曇りか晴れで マイナス7-8℃だ。この違いは典型的な裏日本・表日本の天候と言えるだろう。TMCPが気になるので次の週末には行ってみようと思う。

札幌はコロナによる移動自粛がかかっているので 前の週末のTMCP行きはさすがにあきらめた。

札幌の美香保公園に夕方の犬の散歩に行ったら 小学生の兄弟がソリ遊びをしていた。声を掛けたらこちら向きに滑って来てくれ なかなか上手な二人乗りだった。今年のソリは二回目とのこと。この前に降ったのは一週間以上前だったと思う。札幌ではどの公園にも必ず小山があり 良く子供がスキーかソリで遊んでいる。本州育ちの私としては好感が持てる。十勝ならどの公園にも水をまいた天然スケートリンクがあるのだろうか。

今週は月曜から木曜まで冬型が強く真冬並みの寒気で 日本海側は雪とのこと。今日月曜は予報通りに雪が降った。外気温マイナス5℃。これが後三日も続くと札幌の今年の根雪は12月中旬で ホワイトクリスマスになるのかな。十勝清水の予報は曇りか晴れで マイナス7-8℃だ。この違いは典型的な裏日本・表日本の天候と言えるだろう。TMCPが気になるので次の週末には行ってみようと思う。

2020年11月13日(金)

写真集「日高山脈」「北海道の山々」

a 他トピック Others×235

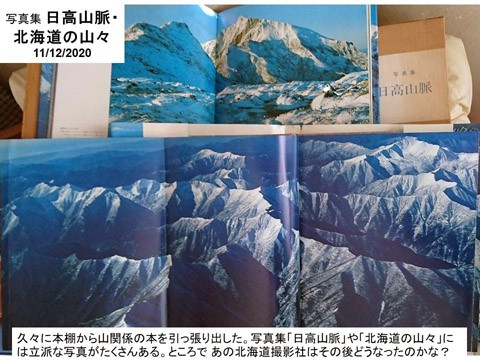

写真集「日高山脈」「北海道の山々」を見つけた 11/12/2020

久々に山の本を整理したら 写真集「日高山脈」と「北海道の山々」を見つけた。ともに北海道撮影社が1979年と1981年に出版した立派なものだ。1000部と2000部の限定で値段も高く 私は結婚のお祝いとして頂戴した。写真は何れも素晴らしく 解説は当時の専門家が分担している。面白いことだが 自分が行ったことのある山域は勿論よくわかるが 行ってないところは読んでもさっぱりだ。体験・視覚・記述のすべてが大切ということだろう。

現代はペーパーレスの時代で これからもその傾向は加速するだろう。しかしこれから40年経過したときに この写真集に匹敵するデータ集を作れるかどうかは疑問だ。やはり写真集のような紙媒体の意味は大きい。古本屋に行くと二束三文だが 写真集こそ手持ちにしておくべきだろう。ところであの北海道撮影社は今どうなっているのだろうか。

何れにしろ自宅から十勝清水に移して 時間のある時に見ようと思う。

久々に山の本を整理したら 写真集「日高山脈」と「北海道の山々」を見つけた。ともに北海道撮影社が1979年と1981年に出版した立派なものだ。1000部と2000部の限定で値段も高く 私は結婚のお祝いとして頂戴した。写真は何れも素晴らしく 解説は当時の専門家が分担している。面白いことだが 自分が行ったことのある山域は勿論よくわかるが 行ってないところは読んでもさっぱりだ。体験・視覚・記述のすべてが大切ということだろう。

現代はペーパーレスの時代で これからもその傾向は加速するだろう。しかしこれから40年経過したときに この写真集に匹敵するデータ集を作れるかどうかは疑問だ。やはり写真集のような紙媒体の意味は大きい。古本屋に行くと二束三文だが 写真集こそ手持ちにしておくべきだろう。ところであの北海道撮影社は今どうなっているのだろうか。

何れにしろ自宅から十勝清水に移して 時間のある時に見ようと思う。