2023年8月20日(日)

今どきの畑はエダマメの収穫期?

8/16-17は十勝ヒュッテに行った。帰りがけに道道55号の定点で山の方を見渡すと 今にも雨が降りそうでイマイチの天気だ。しかし作物はシッカリ育っているようだ。

左側をアップしてみるとこれはエダマメのようだ。

左側をアップしてみるとこれはエダマメのようだ。

道の駅にもエダマメが。丸々と太ってるが 350円もする。

道の駅にもエダマメが。丸々と太ってるが 350円もする。

右側はよくわからないマメの混栽で 大きい葉っぱと黄色い花 その陰はカボチャだな。

右側はよくわからないマメの混栽で 大きい葉っぱと黄色い花 その陰はカボチャだな。

何れにしろ十勝の畑は収穫の時期になっている。

何れにしろ十勝の畑は収穫の時期になっている。

2023年8月19日(土)

本州のメロン事情 7月末がピーク

d その他の場所×51

一カ月前のネタで恐縮です。夕張メロンは本州でも大変に有名だ。一方 出荷量は茨城の鉾田や旭のメロンの方がはるかに多いらしい。価格は夕張が高価で 茨城は一段落ちる。出荷の最盛期は北海道でも茨城でも7月下旬から8月上旬で同じで これはビニルハウスの寄与が大きいらしい。

7月下旬に茨城に逗留する機会があったので よくTVで取り上げられる「サングリーン旭」に行ってみた。

国道51沿いの大規模産直売店の雰囲気だった。噂では「黄金のメロン」があって まあ メロンが全面に出ていた。

国道51沿いの大規模産直売店の雰囲気だった。噂では「黄金のメロン」があって まあ メロンが全面に出ていた。

土曜の10時に行ったのに「完売しました」「出荷量が少ないため明日も数が少ないことが予想されます」とのこと。ガッカリした。この分では買えそうにない。

土曜の10時に行ったのに「完売しました」「出荷量が少ないため明日も数が少ないことが予想されます」とのこと。ガッカリした。この分では買えそうにない。

その他の野菜はたくさんあったが 特にさつまいもは山積みだった。銘柄は焼き芋で有名な「紅はるか」だった。

その他の野菜はたくさんあったが 特にさつまいもは山積みだった。銘柄は焼き芋で有名な「紅はるか」だった。

焼き芋もいよいよ冷凍で売られていた。今回はお土産用の干しいもを買うにとどめた。

焼き芋もいよいよ冷凍で売られていた。今回はお土産用の干しいもを買うにとどめた。

肝心のメロンだが 茨城のメロンは夕張の半分ぐらいの値段だが 人気が高のでなかなか入手できないのが現状のようだ。

さつまいもは鹿児島や茨城が主産地で 北海道ではムリと聞いていたが 最近 芽室産の紅はるかを頂いた。ビックリしたがおいしかった。これらは温暖化の影響なのだろうか。

7月下旬に茨城に逗留する機会があったので よくTVで取り上げられる「サングリーン旭」に行ってみた。

肝心のメロンだが 茨城のメロンは夕張の半分ぐらいの値段だが 人気が高のでなかなか入手できないのが現状のようだ。

さつまいもは鹿児島や茨城が主産地で 北海道ではムリと聞いていたが 最近 芽室産の紅はるかを頂いた。ビックリしたがおいしかった。これらは温暖化の影響なのだろうか。

2023年8月18日(金)

初めてのエスコンフィールド「でかい!」

c 札幌・道央圏Sapporo×253

エスコンフィールドの建設の進行は 十勝への途中で国道274からよく見ていた。完成したら人が押し寄せていると聞くので 近寄らないようにしていた。今回は十勝からの戻りに JR北広島駅の側から西側の横を通ってみた。「でかい!」 最近の日本では大形の箱モノは少ないので 久々だ。こんな感覚はかつてマンチェスターユナイテッドのスタジアムを見物した時以来で 日本の球場ではかつてなかった。

最近は「重厚長大は悪」のように捉えられているが 巨大なものに対して畏敬心が湧くのは素直なこと。例えば富士山でもグランドキャニオンでも 目の前にすると感動を覚えるのは自然なことだろう。

最近は「重厚長大は悪」のように捉えられているが 巨大なものに対して畏敬心が湧くのは素直なこと。例えば富士山でもグランドキャニオンでも 目の前にすると感動を覚えるのは自然なことだろう。

横に伸びたコンクリートの部分は移動屋根のレールのようだ。エスコンの収容数は3万人程度と聞く。野球場としては中規模だろうが これだけ色々付けるとさすがに巨大構造物になる。

横に伸びたコンクリートの部分は移動屋根のレールのようだ。エスコンの収容数は3万人程度と聞く。野球場としては中規模だろうが これだけ色々付けるとさすがに巨大構造物になる。

現在は「バスに乗れない人は北広島駅まで歩く」「駐車場も予約制でしかもバカ高い」と聞くが これから秋・冬に向かうので「これはたまらんわ。JR新駅の一刻も早い建設を望む」。さもないとすぐに来客が減って 宝の持ち腐れになってしまうだろう。簡単に想像できることなので ひょっとして最近の日本の貧困化が根底にあるのだろうか。「わかっているのに どうにもならんのか? オイ シッカリしてくれ!」

現在は「バスに乗れない人は北広島駅まで歩く」「駐車場も予約制でしかもバカ高い」と聞くが これから秋・冬に向かうので「これはたまらんわ。JR新駅の一刻も早い建設を望む」。さもないとすぐに来客が減って 宝の持ち腐れになってしまうだろう。簡単に想像できることなので ひょっとして最近の日本の貧困化が根底にあるのだろうか。「わかっているのに どうにもならんのか? オイ シッカリしてくれ!」

2023年8月16日(水)

新潟~苫小牧の新日本海フェリー

d その他の場所×51

本州から北海道へ戻るのにフェリーを探したのだが 時節柄かなり混んでいた。予約が取れたのは新潟~苫小牧の新日本海フェリー。太平洋側は軒並みダメ。が 新潟からだと小樽着かと思っていたので苫小牧着とはやや驚いた。理由は後からわかったのだが。。

新潟発は夜10時30分。並んだ車でお話を伺ったら 夏休みの北海道旅行とのこと。

乗船して気が付いたのは「この便は敦賀始発で 新潟の次に秋田港に立ち寄る」ことと「昼に新潟を出る便は翌朝の早くに小樽に到着する」ことだ。これだとたいていは小樽便を選ぶわな。

乗船して気が付いたのは「この便は敦賀始発で 新潟の次に秋田港に立ち寄る」ことと「昼に新潟を出る便は翌朝の早くに小樽に到着する」ことだ。これだとたいていは小樽便を選ぶわな。

予定通り日の出とともに秋田港着。6時には出港した。

予定通り日の出とともに秋田港着。6時には出港した。

このあたりは洋上発電が盛んなようで 30基位はあった。

このあたりは洋上発電が盛んなようで 30基位はあった。

10時ごろには弘前の岩木山が見えるところまで進んだ。残念ながら上は隠れていた。

10時ごろには弘前の岩木山が見えるところまで進んだ。残念ながら上は隠れていた。

12時前に津軽海峡の入口に。北海道が見えてきた。白神岬の向こうは大千軒(1072m)あたりだろうか。

12時前に津軽海峡の入口に。北海道が見えてきた。白神岬の向こうは大千軒(1072m)あたりだろうか。

函館沖を過ぎて 1時ごろに津軽海峡の出口付近。恵山の向こうに見えるのは駒ケ岳だろう。

函館沖を過ぎて 1時ごろに津軽海峡の出口付近。恵山の向こうに見えるのは駒ケ岳だろう。

午後4時頃に苫小牧港着。横の建物は厚真火発だろう。

午後4時頃に苫小牧港着。横の建物は厚真火発だろう。

久々の北海道。いや~長かった。気温は30度近くあるものの 湿度が劇的に低いのは感動した。「盛夏の時は北海道を離れない方がいい」というのを実感した。

なお この新日本海フェリーは「苫小牧東港」の発着で 「太平洋航路の西港」とはだいぶ離れていて「厚真港」と呼んだ方がいいくらいだ。夜間の発着で間違えると とんでもないことになるので要注意だ。

新潟発は夜10時30分。並んだ車でお話を伺ったら 夏休みの北海道旅行とのこと。

久々の北海道。いや~長かった。気温は30度近くあるものの 湿度が劇的に低いのは感動した。「盛夏の時は北海道を離れない方がいい」というのを実感した。

なお この新日本海フェリーは「苫小牧東港」の発着で 「太平洋航路の西港」とはだいぶ離れていて「厚真港」と呼んだ方がいいくらいだ。夜間の発着で間違えると とんでもないことになるので要注意だ。

2023年8月15日(火)

福島の奥只見を新潟・魚沼へ越える

d その他の場所×51

福島県の奥只見は 自分にとっての空白地帯だった。一度通ってみたいとは思ったがなかなか機会が無かった。今回は新潟からのフェリーで北海道に戻るのと やや時間があったので 一丁通ってみるかということになった。ちなみに時間・距離は倍だが覚悟の上だ。

道路は国道252で JR只見線とほぼ併走する。

只見線は数年前に水害があり 典型的な赤字路線でもあり そのまま廃線との話もあった。しかし 沿線の風景が余りにも有名になり何とか復旧されたと聞いている。

只見線は数年前に水害があり 典型的な赤字路線でもあり そのまま廃線との話もあった。しかし 沿線の風景が余りにも有名になり何とか復旧されたと聞いている。

これは只見町の市街だ。これから奥は新潟県の魚沼まで 約50km 町らしいところはない。このあたりの道路には中央車線の構造が特殊で よく見ると金属のノズルが並んでいる。多分 冬季間の融雪設備と思う。福島市の方に言わせると「雪が福島あたりで一降ると 只見なら三だね」とのこと。それぐらいの豪雪地帯だ。

これは只見町の市街だ。これから奥は新潟県の魚沼まで 約50km 町らしいところはない。このあたりの道路には中央車線の構造が特殊で よく見ると金属のノズルが並んでいる。多分 冬季間の融雪設備と思う。福島市の方に言わせると「雪が福島あたりで一降ると 只見なら三だね」とのこと。それぐらいの豪雪地帯だ。

正面に大きなダムが見えてきた。

正面に大きなダムが見えてきた。

これは田子倉ダムだ。戦後すぐに只見川水系が電源開発されたが このダムはその中核だ(145m高さ)。さらに上流には一回り大きい奥只見ダム(157m高さ)がある。

これは田子倉ダムだ。戦後すぐに只見川水系が電源開発されたが このダムはその中核だ(145m高さ)。さらに上流には一回り大きい奥只見ダム(157m高さ)がある。

トンネルはあるが つづら折れの道で 安全性は別としてもバイクのツーリングは楽しいに違いない。

トンネルはあるが つづら折れの道で 安全性は別としてもバイクのツーリングは楽しいに違いない。

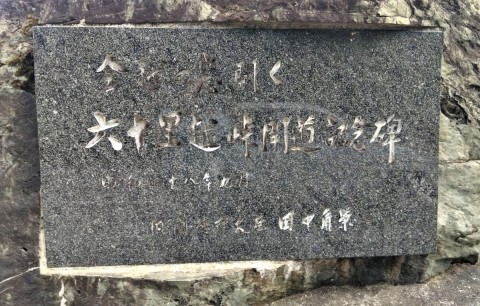

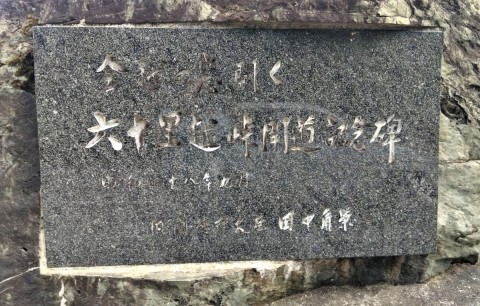

さらに登ってゆくと「六十里越峠開道記念碑」があった。昭和48年(1973年)当時の総理大臣 田中角栄の揮毫だ。ちなみに60里=240kmと言うと 江戸時代の新潟長岡~会津若松くらいなのかも。

さらに登ってゆくと「六十里越峠開道記念碑」があった。昭和48年(1973年)当時の総理大臣 田中角栄の揮毫だ。ちなみに60里=240kmと言うと 江戸時代の新潟長岡~会津若松くらいなのかも。

振り返ると田子倉湖越しに只見町の方向が見える。この峠の標高は約900mだが それ以上に山深い感じがする。

振り返ると田子倉湖越しに只見町の方向が見える。この峠の標高は約900mだが それ以上に山深い感じがする。

このあたりのスノーシェードはどこか趣を感じる。付近には水害の際の土嚢が生々しく積まれていた。

このあたりのスノーシェードはどこか趣を感じる。付近には水害の際の土嚢が生々しく積まれていた。

六十里越峠トンネルを越えて新潟県に入るとスノーシェードも新しいのが多く 新潟県の国土予算は福島県より多いのではと思ってしまった。「角栄効果」だろうか。

六十里越峠トンネルを越えて新潟県に入るとスノーシェードも新しいのが多く 新潟県の国土予算は福島県より多いのではと思ってしまった。「角栄効果」だろうか。

只見川水系の水力発電は日本有数と聞くが 田子倉の発電量は40万kW 奥只見は56万kWだ。当時としては破格に大きい発電量だったろうが 最近なら普通の原発が100万kWだし 太陽光・風力発電でも大型なら100万kWのメガユニットが出始めている。山奥に鉄道を引き道路を作って大量の資材を運び 10年以上の歳月と多大な人的犠牲を払った電源開発は本当に良かったのかと考えてしまう。もちろん治山・治水のメリットはあるが 将来のエネルギーについてはよく考えるべきだろう。

道路は国道252で JR只見線とほぼ併走する。

只見川水系の水力発電は日本有数と聞くが 田子倉の発電量は40万kW 奥只見は56万kWだ。当時としては破格に大きい発電量だったろうが 最近なら普通の原発が100万kWだし 太陽光・風力発電でも大型なら100万kWのメガユニットが出始めている。山奥に鉄道を引き道路を作って大量の資材を運び 10年以上の歳月と多大な人的犠牲を払った電源開発は本当に良かったのかと考えてしまう。もちろん治山・治水のメリットはあるが 将来のエネルギーについてはよく考えるべきだろう。