2023年7月29日(土)

茨城・笠間焼の正統派「製陶ふくだ」

d その他の場所×51

茨城の笠間焼は古くから「生活陶器」として有名で その代表は茶色で厚手の甕(かめ)だ。もちろん現在は多種多様なバリエーションがある。

笠間に行くと必ず訪れるのは「製陶ふくだ」だ。名前からは工房というよりは工場の感じがするが 生活陶器を作るという意味が含まれているのだろう。

この工房はJR笠間駅や陶芸センターから見ると南側のややわかり辛い場所にある。曲がりくねった道は旧街道で そう言われると歴史を感じる。表に面した塀はよく見ると陶板の絵になっている。

中庭には巨大なカメが飾ってある。高さはゆうに3mはあるので これを焼くにはかなり大きい窯が必要だろう。

中庭には巨大なカメが飾ってある。高さはゆうに3mはあるので これを焼くにはかなり大きい窯が必要だろう。

展示室・ショップの入口だ。内部は撮影禁止だが かなり楽しい。運が良ければ5代目の親方が相手をしてくれる。

展示室・ショップの入口だ。内部は撮影禁止だが かなり楽しい。運が良ければ5代目の親方が相手をしてくれる。

裏手には登り窯がある。

裏手には登り窯がある。

現在は生産量が多くはないのでこの大型の窯は休止中だそうだ。

現在は生産量が多くはないのでこの大型の窯は休止中だそうだ。

今回はやや大きめのマグカップとやや小さめの抹茶碗の2点を購入した。選んだ理由は 厚手で釉薬も伝統的笠間焼きらしいと思ったためだ。値段は千円程度だった。

今回はやや大きめのマグカップとやや小さめの抹茶碗の2点を購入した。選んだ理由は 厚手で釉薬も伝統的笠間焼きらしいと思ったためだ。値段は千円程度だった。

裏側や高台を見ると土の感じが良くわかる。ただし親方が言うには「陶芸では一つの産地の土ではなく 色々な所の土を経験に応じて混ぜるんだそうだ。」。

裏側や高台を見ると土の感じが良くわかる。ただし親方が言うには「陶芸では一つの産地の土ではなく 色々な所の土を経験に応じて混ぜるんだそうだ。」。

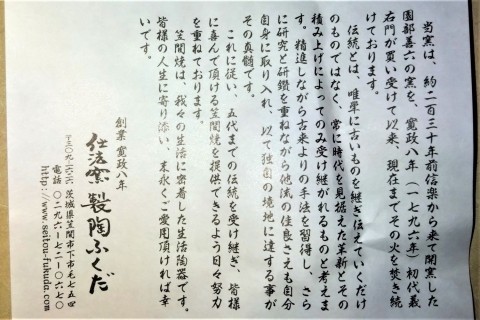

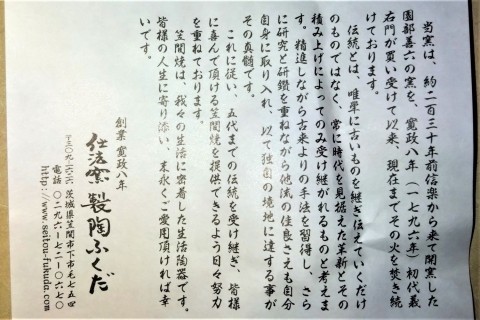

この窯の由来と現代の狙いを述べた書付を頂いた。5代目のご主人の心意気が語られている。笠間焼に興味を持たれたら訪問されることをおススメする。

この窯の由来と現代の狙いを述べた書付を頂いた。5代目のご主人の心意気が語られている。笠間焼に興味を持たれたら訪問されることをおススメする。

笠間に行くと必ず訪れるのは「製陶ふくだ」だ。名前からは工房というよりは工場の感じがするが 生活陶器を作るという意味が含まれているのだろう。

この工房はJR笠間駅や陶芸センターから見ると南側のややわかり辛い場所にある。曲がりくねった道は旧街道で そう言われると歴史を感じる。表に面した塀はよく見ると陶板の絵になっている。

2023年7月28日(金)

茨城の「船納豆」 一度は食べてみたかった

d その他の場所×51

「納豆と言えば水戸が有名」で実際おいしいと思う。地元の方によると「ほかにもおいしい納豆はたくさんあって 例えば山方(やまがた)の船納豆」だそうだ。これはよく和菓子などを包むのに使う経木(きょうぎ)で舟形を作り それに納豆を詰めたものだ。この納豆屋は水戸から国道118で北上する常陸大宮市山方にあった。写真はお店の敷地にある東屋。

お店の外観は和風で そば屋か和菓子屋の感じだ。

お店の外観は和風で そば屋か和菓子屋の感じだ。

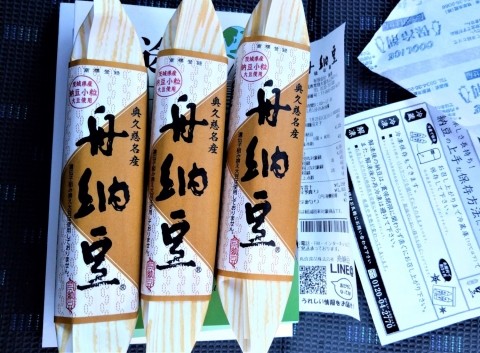

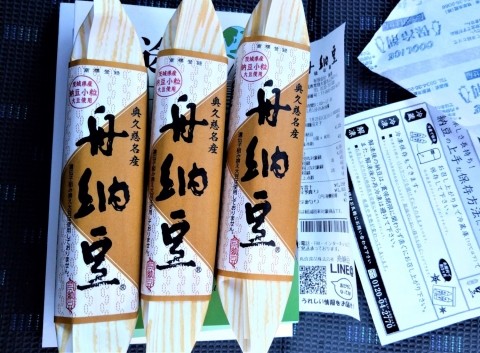

これがオリジナルの船納豆だ。なるほど「木製の和船」のかっこうをしている。サンプルを食べさせてもらったら 味の濃い納豆だった。値段は約200円。

これがオリジナルの船納豆だ。なるほど「木製の和船」のかっこうをしている。サンプルを食べさせてもらったら 味の濃い納豆だった。値段は約200円。

各種の豆を使ったバリエーションもある。これらを組み合わせて三千円や五千円などのセットもあった。納豆で五千円? とは想像したことも無かったが そんなに食べれるのだろうかとも思う。

各種の豆を使ったバリエーションもある。これらを組み合わせて三千円や五千円などのセットもあった。納豆で五千円? とは想像したことも無かったが そんなに食べれるのだろうかとも思う。

納豆をまぜる納豆鉢もあった。近くには陶芸で有名な笠間もあるためか 使い勝手のいい容器のようだ。

納豆をまぜる納豆鉢もあった。近くには陶芸で有名な笠間もあるためか 使い勝手のいい容器のようだ。

国道を挟んだ反対側に「ワラ納豆」をイメージさせる建物があったので聞いてみたら「あれはうちの工場です」とのこと。

国道を挟んだ反対側に「ワラ納豆」をイメージさせる建物があったので聞いてみたら「あれはうちの工場です」とのこと。

最近は暑い日が続いているので「一週間位は持ちますか?」と聞いたら 「保冷剤を入れて運んで 冷蔵庫に入れれば大丈夫ですよ」とのこと。ということでオリジナルの船納豆を5本も買ってしまった。楽しみに頂こうと思う。

最近は暑い日が続いているので「一週間位は持ちますか?」と聞いたら 「保冷剤を入れて運んで 冷蔵庫に入れれば大丈夫ですよ」とのこと。ということでオリジナルの船納豆を5本も買ってしまった。楽しみに頂こうと思う。

2023年7月27日(木)

東横インの無料朝食 大きく進歩した

a 他トピック Others×235

三年ぶりの長期出張で東横インに長期滞在している。東横インは自分の好みで 利用者はブルーカラー・ホワイトカラー・学生・老人と様々で「人間の縮図」を感じられる。

以前の無料朝食はおにぎり二個にチョットした漬物を加えて一丁上がりというものだった。朝食を抜く人も多いので その程度で十分という方も多かった。

これが大きく進歩したと思う。タマゴ・肉・魚・野菜・スープなど 選択の幅が広がった。聞いたら3-4年前からそれぞれの東横インで工夫を重ねているとのこと。

一番大きい変化はテイクアウト用のプラスティック容器があることだろうか。洋風に詰め込んで 部屋に戻り自分のペースで食べるので あの狭いロビーで食べなくてもいい。ちなみにこのパンは非常においしい。

一番大きい変化はテイクアウト用のプラスティック容器があることだろうか。洋風に詰め込んで 部屋に戻り自分のペースで食べるので あの狭いロビーで食べなくてもいい。ちなみにこのパンは非常においしい。

もちろんご飯も選択できる。茨城米だそうだ。これで無料なら文句は出ないだろう。

もちろんご飯も選択できる。茨城米だそうだ。これで無料なら文句は出ないだろう。

ここまで充実するとキチンと朝食を取るようになった。ただ 基本は毎日同じブッフェなので 長期滞在には目先が変った方がいい。

以前の無料朝食はおにぎり二個にチョットした漬物を加えて一丁上がりというものだった。朝食を抜く人も多いので その程度で十分という方も多かった。

これが大きく進歩したと思う。タマゴ・肉・魚・野菜・スープなど 選択の幅が広がった。聞いたら3-4年前からそれぞれの東横インで工夫を重ねているとのこと。

ここまで充実するとキチンと朝食を取るようになった。ただ 基本は毎日同じブッフェなので 長期滞在には目先が変った方がいい。

2023年7月26日(水)

夏の宮島沼 閑散としている

c 札幌・道央圏Sapporo×253

7月中旬に旭川から札幌に戻るのに国道275を通った。夕方だったので「今どきの宮島沼の野鳥は?」と立ち寄った。

月形町で石狩川を渡り美唄方面に 最初の信号を左で宮島沼だ。

月形町で石狩川を渡り美唄方面に 最初の信号を左で宮島沼だ。

「宮島沼は渡り鳥のネグラ」なので夕方はすごくうるさいのだが 「ガランとしていた」。

沼畔の環境省「宮島沼水鳥・湿地センター」も閉館だった。 単に5時を回っていただけかもしれないが。

沼畔の環境省「宮島沼水鳥・湿地センター」も閉館だった。 単に5時を回っていただけかもしれないが。

デッキの水槽を見たら「カメが一匹」だけいた。

デッキの水槽を見たら「カメが一匹」だけいた。

7月の宮島沼は休業状態だ。やはり賑わうのは春と秋の渡り鳥のシーズンということで納得した。

7月の宮島沼は休業状態だ。やはり賑わうのは春と秋の渡り鳥のシーズンということで納得した。

「宮島沼は渡り鳥のネグラ」なので夕方はすごくうるさいのだが 「ガランとしていた」。

2023年7月25日(火)

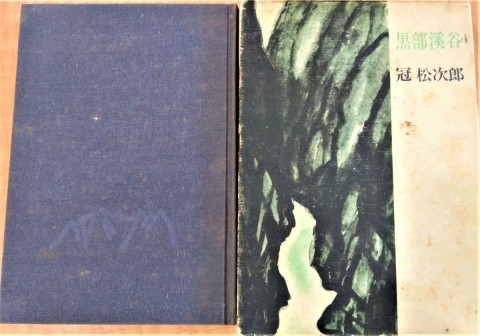

冠 松次郎の「黒部渓谷」 影響を受けた山岳書

a 他トピック Others×235

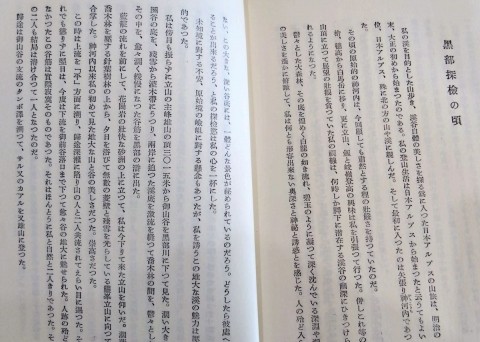

昔の本の整理を続けている。冠 松次郎著「黒部渓谷」は影響を受けた山岳書の一つだ。半世紀前に初めて読んだ経緯はよく覚えていないが H先生かK先輩のおススメだったと思う。

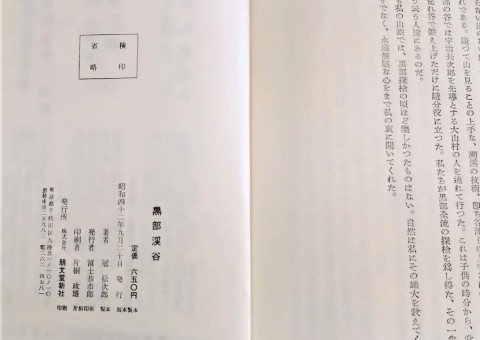

昭和42年(1967年)朋文堂新社の出版。

昭和42年(1967年)朋文堂新社の出版。

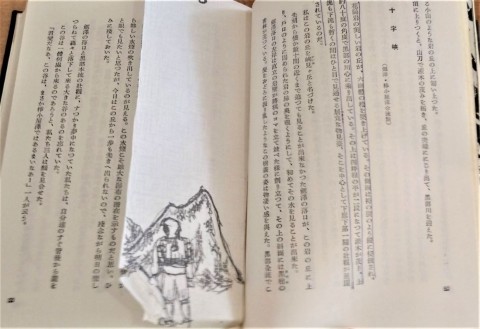

下の廊下にある十字峡の部分に傍線が引いてあるので 当時はよほど気に入ったのだろう。断層が直交すれば不思議でもなく十字峡になるのだが。

下の廊下にある十字峡の部分に傍線が引いてあるので 当時はよほど気に入ったのだろう。断層が直交すれば不思議でもなく十字峡になるのだが。

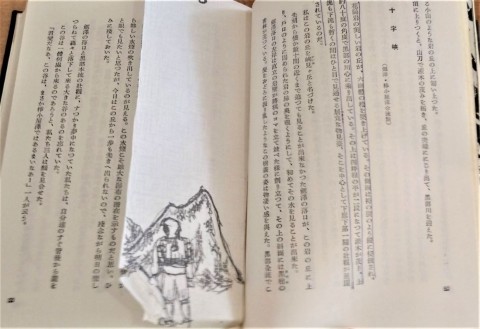

また「鉛筆書きの栞」が挟んであったのは驚いた。描いた記憶はないが この下手な鉛筆画は当時の自分のものだろう。

最近入手した覆刻版の山岳書のシリーズの中に 同名の「黒部峡谷」があるのを発見した。

最近入手した覆刻版の山岳書のシリーズの中に 同名の「黒部峡谷」があるのを発見した。

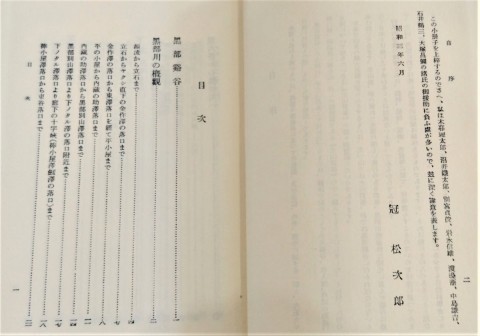

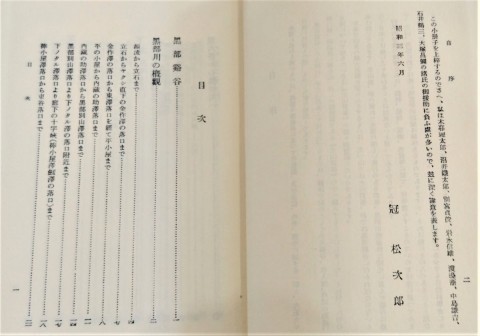

これは昭和3年(1928年)アルス社の初版本の覆刻になる。目次を見ると私が読んだものとは微妙に違う。ということはこれは旧版で 私が読んだのは新版ということになる。

これは昭和3年(1928年)アルス社の初版本の覆刻になる。目次を見ると私が読んだものとは微妙に違う。ということはこれは旧版で 私が読んだのは新版ということになる。

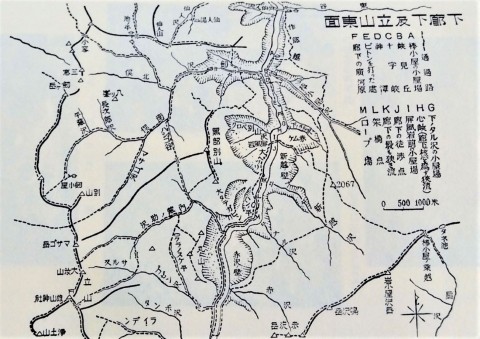

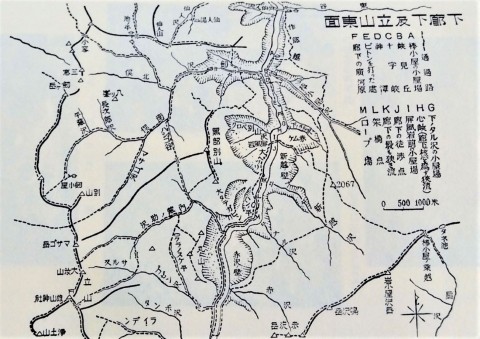

旧版の折り込み地図(下の廊下)を見ると 黒部川は北アルプスで並行して走る立山~剣岳と鹿島槍~白馬の間にある渓谷であることがわかる。ただ旧字体で右から左の配列は非常に読みずらい。

旧版の折り込み地図(下の廊下)を見ると 黒部川は北アルプスで並行して走る立山~剣岳と鹿島槍~白馬の間にある渓谷であることがわかる。ただ旧字体で右から左の配列は非常に読みずらい。

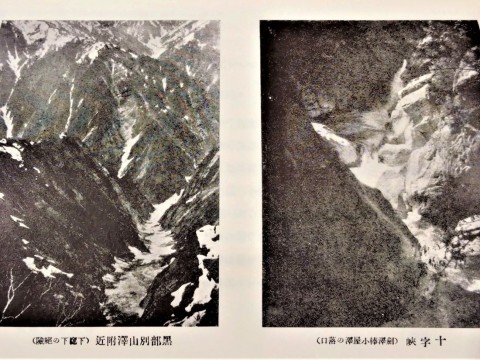

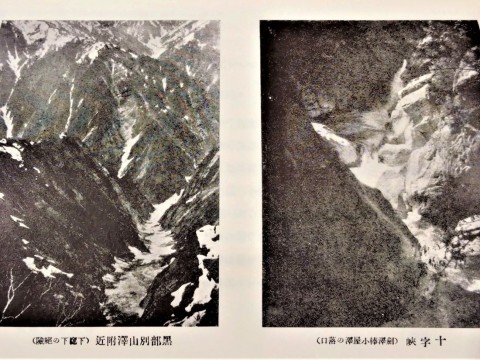

旧版には要所に写真が含まれているがイマイチ明瞭ではない。一方 新版を読んだ頃には垂直の岸壁を穿って通した道とか十字峡とかがすごいと思い 昭和47年(1972年)の夏にパーティーを組んで下の廊下から登って剣岳~立山のルートを通る計画を立てた。まあ一部はカットして何とか目的は達成したが 今からするとよくまああんなことを平気でやったもんだと思う。危機管理と責任の所在が希薄だったと思う。

旧版には要所に写真が含まれているがイマイチ明瞭ではない。一方 新版を読んだ頃には垂直の岸壁を穿って通した道とか十字峡とかがすごいと思い 昭和47年(1972年)の夏にパーティーを組んで下の廊下から登って剣岳~立山のルートを通る計画を立てた。まあ一部はカットして何とか目的は達成したが 今からするとよくまああんなことを平気でやったもんだと思う。危機管理と責任の所在が希薄だったと思う。

よく「古き良き時代を思い出す」と言うが 私の場合は「後悔ばかりでちっともハッピーではない」。後ろは振り返らず今後を考えたいところだ。

よく「古き良き時代を思い出す」と言うが 私の場合は「後悔ばかりでちっともハッピーではない」。後ろは振り返らず今後を考えたいところだ。

また「鉛筆書きの栞」が挟んであったのは驚いた。描いた記憶はないが この下手な鉛筆画は当時の自分のものだろう。