2. 現地・環境 Site & others(300)

2021年4月28日(水)

今年のクマ看板 去年の使いまわしかも

今年のクマ看板 去年の使いまわしかも 4/16/2021

いよいよ本格的な山菜取りのシーズンになり クマの出没・事故も報道されるようになった。これから春のGWなので増加してくるだろう。気を付けなければいけない。

今年もいつもの場所にクマ注意の看板が設置された(清水町農林課)。去年の掲示は7月だったが 全く同じスタイルなので使いまわしと思われる。場所は表通り(道道55号から剣山神社に向かう道道859号)から十勝ヒュッテへの入口だ。あまり気持ちのいいものでは無いが 来訪者には右折の目印になっている。

クマ出没は困ったものだが 山深い場所ではうまく共存せざるを得ないので ここでは食料は外に出さず 生ごみも持ち帰っている。十勝ヒュッテは屋根付きのキャンプサイトなので。

いよいよ本格的な山菜取りのシーズンになり クマの出没・事故も報道されるようになった。これから春のGWなので増加してくるだろう。気を付けなければいけない。

今年もいつもの場所にクマ注意の看板が設置された(清水町農林課)。去年の掲示は7月だったが 全く同じスタイルなので使いまわしと思われる。場所は表通り(道道55号から剣山神社に向かう道道859号)から十勝ヒュッテへの入口だ。あまり気持ちのいいものでは無いが 来訪者には右折の目印になっている。

クマ出没は困ったものだが 山深い場所ではうまく共存せざるを得ないので ここでは食料は外に出さず 生ごみも持ち帰っている。十勝ヒュッテは屋根付きのキャンプサイトなので。

2021年4月24日(土)

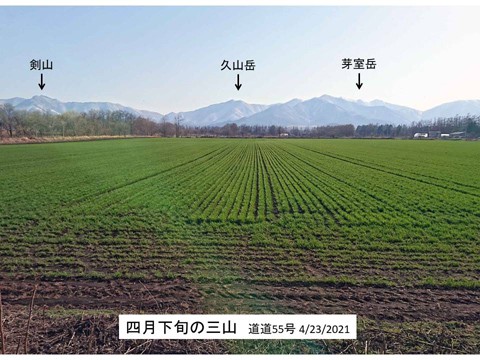

十勝の春 畑と三山(剣山・久山岳・芽室岳)

四月下旬の剣山・久山岳・芽室岳と畑 4/23/2021

帰りがけの三時半 道道55号清水町羽帯からの三山。この位置からは芽室岳がやっと見えるようになる。手前の畑には(冬は雪をかぶらないで心配した)秋まき小麦が青々と伸び 十勝の春を実感できた。

帰りがけの三時半 道道55号清水町羽帯からの三山。この位置からは芽室岳がやっと見えるようになる。手前の畑には(冬は雪をかぶらないで心配した)秋まき小麦が青々と伸び 十勝の春を実感できた。

2021年4月23日(金)

十勝ヒュッテの夕暮れ

十勝ヒュッテの夕暮れ 4/21/2021

最近の十勝地方は天気がいい。昼は快適な温度だが 朝は放射冷却のせいか零下まで下がる。今朝(4/23)はマイナス3℃だが 昼はプラス15℃超になるだろう。

十勝ヒュッテでは朝焼けはあるが 夕焼けを見たことが無い。不思議なことだが おそらく夕焼けがないのではなく 山が迫りすぎていて オレンジ色の残照のゾーンが隠れてしまうのだろうと思う。おかげで陽が沈んだ後にノースライトのような柔らかな光を長時間楽しむことが出来る。

最近の十勝地方は天気がいい。昼は快適な温度だが 朝は放射冷却のせいか零下まで下がる。今朝(4/23)はマイナス3℃だが 昼はプラス15℃超になるだろう。

十勝ヒュッテでは朝焼けはあるが 夕焼けを見たことが無い。不思議なことだが おそらく夕焼けがないのではなく 山が迫りすぎていて オレンジ色の残照のゾーンが隠れてしまうのだろうと思う。おかげで陽が沈んだ後にノースライトのような柔らかな光を長時間楽しむことが出来る。

2021年4月20日(火)

十勝ヒュッテとその付近 4月中旬

4月中旬の十勝ヒュッテとその周辺 4/14/2021

4月中旬には付近の状況が大きく変化している。敷地では雪も完全に消え 樹木も芽吹き前で見通しが良い。もう白樺水を採る時期なので 今週末にはビニルホースとペットボトルでトライしたい。地面も乾いてきたので そろそろダニの注意も必要だろう。

付近にはポツンポツンと山荘があるが 良い季節になったので 時々人が出入りしているようだ。朝の犬散歩で出会った宗教施設関係の方からは 4/29-30の夕刻に行事があるので騒がしいかも知れないとの話があった。もちろん「特に問題ありません」と答えた。

表通りからは剣山はもちろん西方向に久山岳も眺められる(芽室岳は久山岳に重なっている)。東方向には芽室・帯広市街があり いつもはその奥に阿寒の山々が見えるが 春霞で見えない。

そういえば 昨年秋に表通りに山荘を建てたいという方にお会したが 予定地 (TMCPの看板の後方) では杭打ちと刈込みが終わっていた。詳細は不明だがそろそろその山荘プロジェクトが始まるのだろう。

4月中旬には付近の状況が大きく変化している。敷地では雪も完全に消え 樹木も芽吹き前で見通しが良い。もう白樺水を採る時期なので 今週末にはビニルホースとペットボトルでトライしたい。地面も乾いてきたので そろそろダニの注意も必要だろう。

付近にはポツンポツンと山荘があるが 良い季節になったので 時々人が出入りしているようだ。朝の犬散歩で出会った宗教施設関係の方からは 4/29-30の夕刻に行事があるので騒がしいかも知れないとの話があった。もちろん「特に問題ありません」と答えた。

表通りからは剣山はもちろん西方向に久山岳も眺められる(芽室岳は久山岳に重なっている)。東方向には芽室・帯広市街があり いつもはその奥に阿寒の山々が見えるが 春霞で見えない。

そういえば 昨年秋に表通りに山荘を建てたいという方にお会したが 予定地 (TMCPの看板の後方) では杭打ちと刈込みが終わっていた。詳細は不明だがそろそろその山荘プロジェクトが始まるのだろう。

2021年4月18日(日)

日勝峠 四月中旬 昼間ならもう大丈夫

日勝峠 四月中旬 4/17/2021

週末は前線・低気圧の通過で天気が悪くなるので 十勝ヒュッテから帰途についた。日勝峠の通過は12時~13時だった。

十勝側は1合目から頂上まですべて霧だった。日高側に越えると霧は晴れたが 頂上は曇天で 6合目では低い雲があった。

路面は全ルートで濡れていたが 気温は2~4℃で もう天気が崩れても昼間なら路面凍結はなさそうだ。しかし 夜かなり冷えればツルツルになるのかもしれない。ちなみに昨年は4月上旬に夏タイヤに換えて失敗した。十勝の方に聞くと 峠を越える人のタイヤ交換はGW明けだそうだ。油断はできないナ。

週末は前線・低気圧の通過で天気が悪くなるので 十勝ヒュッテから帰途についた。日勝峠の通過は12時~13時だった。

十勝側は1合目から頂上まですべて霧だった。日高側に越えると霧は晴れたが 頂上は曇天で 6合目では低い雲があった。

路面は全ルートで濡れていたが 気温は2~4℃で もう天気が崩れても昼間なら路面凍結はなさそうだ。しかし 夜かなり冷えればツルツルになるのかもしれない。ちなみに昨年は4月上旬に夏タイヤに換えて失敗した。十勝の方に聞くと 峠を越える人のタイヤ交換はGW明けだそうだ。油断はできないナ。