2023年6月27日(火)

夏のギョウジャニンニク 少し硬めか

今年最初の行者ニンニクの採取は4月下旬だった。山の上(1000m台地)だと6月下旬でも採取が可能だ。春とは違い 白樺林の斜面では下草が伸びているので一見では行者ニンニクがわからない。よく見ると群生している所もあり それなりの量を収穫できた。

洗って並べてみる。ニオイは十分で 色はやや濃い感じかな。

洗って並べてみる。ニオイは十分で 色はやや濃い感じかな。

3分ほど茹でてみた。色はきれいだ。

3分ほど茹でてみた。色はきれいだ。

切ってみた。やや硬いが 食べられなくはない。匂い・香りは十分なので 例えば餃子の具に合わせるのがよさそうだ。

切ってみた。やや硬いが 食べられなくはない。匂い・香りは十分なので 例えば餃子の具に合わせるのがよさそうだ。

2023年6月26日(月)

日勝峠の展望台 老朽化で閉鎖中

9. 周辺の見どころ×265

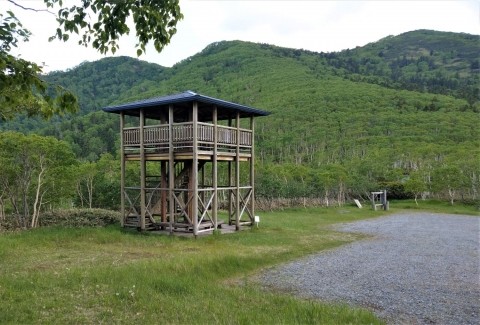

だいぶ昔に紹介したこともあるが 日勝峠の頂上トンネルの真上の峠鞍部に「日勝展望台」がある。入口はトンネルの日高側手前から砂利道を約2キロ登る。行き止まりには駐車スペースと展望台がある。標高は1100mで日高山脈主稜線の北部で一番低いのではなかろうか。ここからの南側への展望はきれいだ。

東側(十勝側)の眺めは良いはずだが 残念ながら藪で見えない。好位置にある木組みの展望台からは東西南北何れも見渡せるはずだが。だいぶ前から閉鎖されている。

東側(十勝側)の眺めは良いはずだが 残念ながら藪で見えない。好位置にある木組みの展望台からは東西南北何れも見渡せるはずだが。だいぶ前から閉鎖されている。

中心の4本の柱は塗り替えたようだが 階段の登り口は閉じられている。

中心の4本の柱は塗り替えたようだが 階段の登り口は閉じられている。

よく見ると木部が朽ちているので階段や床を踏み抜く危険があるのだろう。せっかくのロケーションなのにもったいない。

よく見ると木部が朽ちているので階段や床を踏み抜く危険があるのだろう。せっかくのロケーションなのにもったいない。

ごくたまに立ち寄る時もあるが「ほとんど人に会ったことが無い」また近くに「熊見山」もあるし「何かクマに出会いそうな雰囲気」もある。

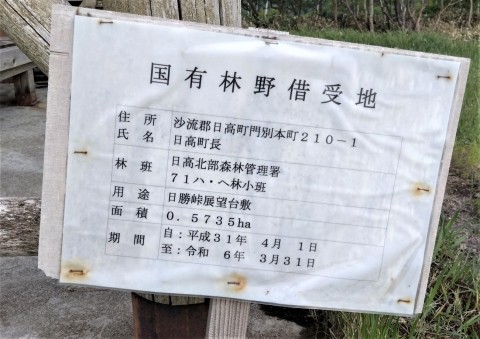

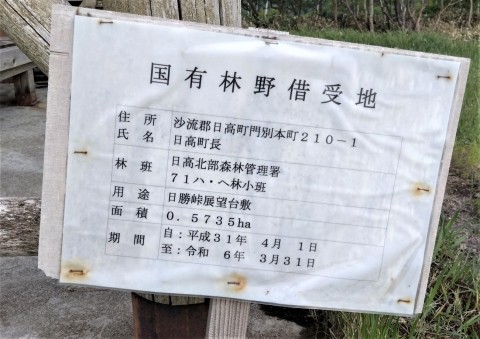

国有林借用表を見ると 日高町がこの展望台を立てたようだ。

国有林借用表を見ると 日高町がこの展望台を立てたようだ。

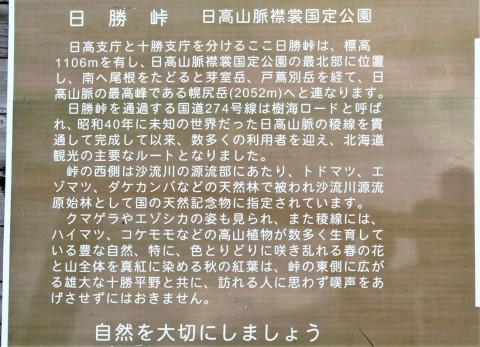

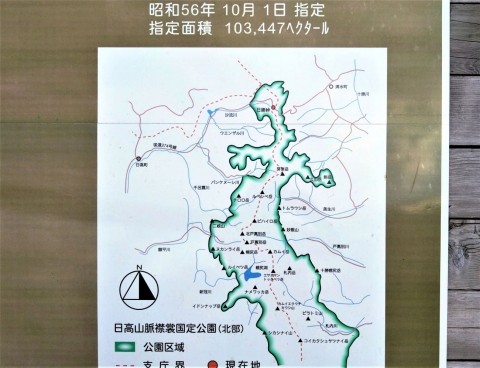

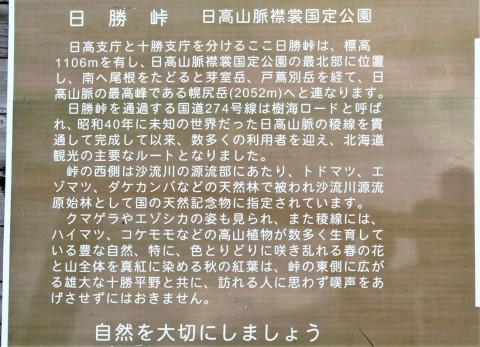

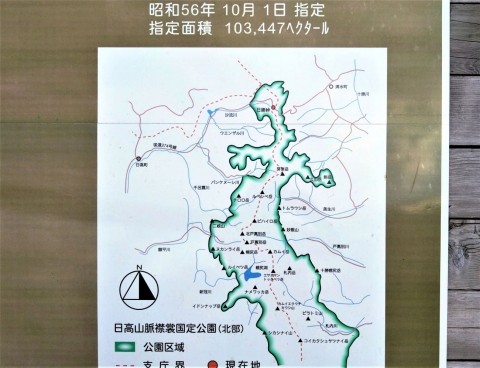

日高山脈襟裳岬国定公園の説明

日高山脈襟裳岬国定公園の説明

昭和56年(1981年)に国定公園に制定されたようだ。来年(2024年)に国立公園に昇格する予定と聞く。この木製展望台の再建はそれを待たないといけないようだ。

昭和56年(1981年)に国定公園に制定されたようだ。来年(2024年)に国立公園に昇格する予定と聞く。この木製展望台の再建はそれを待たないといけないようだ。

ごくたまに立ち寄る時もあるが「ほとんど人に会ったことが無い」また近くに「熊見山」もあるし「何かクマに出会いそうな雰囲気」もある。

2023年6月25日(日)

久々の十勝清水「コニファー」ネコのキャンパーが

9. 周辺の見どころ×265

十勝清水旭山の「遊び小屋コニファー」を久々に訪ねた。 夕方5時半では良い天気 気温18℃で快適。剣山・久山岳・芽室岳もきれいに見えた。

終末土曜の夕刻ながらテントは10張程度で 静かだった。

終末土曜の夕刻ながらテントは10張程度で 静かだった。

小川沿いのこちらは四・五人のグループ。

小川沿いのこちらは四・五人のグループ。

その裏で何と「ネコのキャンパー」に出会った。ワンコはもちろん普通にキャンプに参加しているが ネコは初めてみた。サークルとリード付きでお行儀よくしていた。

その裏で何と「ネコのキャンパー」に出会った。ワンコはもちろん普通にキャンプに参加しているが ネコは初めてみた。サークルとリード付きでお行儀よくしていた。

こちらはご夫婦が並んでソロキャンプ。「好みを合わせる必要が無いので気が楽」とのこと。納得。仲良く小川越しに夕方を楽しんでいた。

こちらはご夫婦が並んでソロキャンプ。「好みを合わせる必要が無いので気が楽」とのこと。納得。仲良く小川越しに夕方を楽しんでいた。

こちらは名寄からの二人組キャンパー。ここまで来るならキャンプ場はたくさんあるでしょうに?と聞いたら「ここは有名なので来てみたかった。小川いいよね」とのこと。

こちらは名寄からの二人組キャンパー。ここまで来るならキャンプ場はたくさんあるでしょうに?と聞いたら「ここは有名なので来てみたかった。小川いいよね」とのこと。

こちらは小川から離れたところのソロキャンパー。「リピーターの方はこちらにと案内された」らしい。でも満足の様子。私の経験では「この場所は水の音がうるさくないので安眠できる」。さすがよくご存じだ。

こちらは小川から離れたところのソロキャンパー。「リピーターの方はこちらにと案内された」らしい。でも満足の様子。私の経験では「この場所は水の音がうるさくないので安眠できる」。さすがよくご存じだ。

最近の二カ月は薪作りばかりしていたので どうしても他人の薪が気になってしまう。お隣りのMさんのサイトでは既に大量のマキが出来上がっていた。

最近の二カ月は薪作りばかりしていたので どうしても他人の薪が気になってしまう。お隣りのMさんのサイトでは既に大量のマキが出来上がっていた。

コニファーのキャビンのマキ小屋は十分な量だった。オーナーのヨツールの大型ストーブは太い薪が燃やせるので何れも立派な薪だ。

コニファーのキャビンのマキ小屋は十分な量だった。オーナーのヨツールの大型ストーブは太い薪が燃やせるので何れも立派な薪だ。

久々のコニファーではソロキャンプが多く どこのサイトも時間がゆっくり流れていた。うらやましい。

なおキャンパーの方々からはブログ掲載のご了解は頂いてある。

久々のコニファーではソロキャンプが多く どこのサイトも時間がゆっくり流れていた。うらやましい。

なおキャンパーの方々からはブログ掲載のご了解は頂いてある。

2023年6月24日(土)

生協の「週替わり弁当」これはいい

2023年6月23日(金)

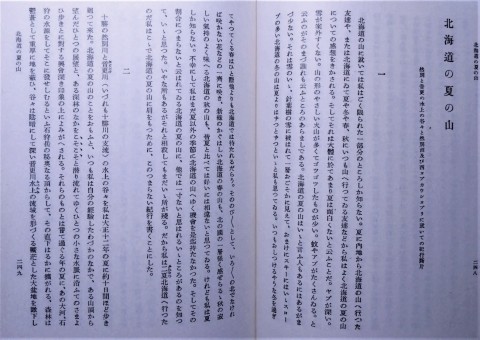

大島亮吉の「山 研究と随想 」 日本最高の山岳書

a 他トピック Others×235

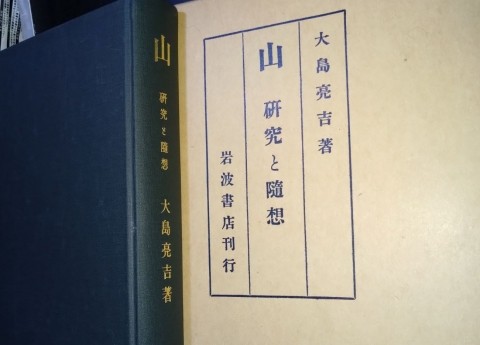

日本最高の山岳書と思っている大島亮吉の「山 研究と随想 」を読み返した。もちろん復刻版の古本でだが。

大正から昭和初頭にかけての内容で 大島が穂高で遭難死し その遺著として岩波書店から出版(昭和5年 1930年)された。

大正から昭和初頭にかけての内容で 大島が穂高で遭難死し その遺著として岩波書店から出版(昭和5年 1930年)された。

雪崩についての研究・調査の他に ほぼ百年前の山行(多くは日本アルプス)を扱っているが 北海道の山行も含まれているのに驚く。当時 東京から北海道までは2日掛かりの旅程だったことを考えると それだけ北海道の山々は魅力的だったのだろう。

7月の石狩岳。案内役として各地の状況を知り尽くしたアイヌの方々が活躍しているのは興味深い。

7月の石狩岳。案内役として各地の状況を知り尽くしたアイヌの方々が活躍しているのは興味深い。

カウンナイ川を遡行してトムラウシ山に登った記録もある。

カウンナイ川を遡行してトムラウシ山に登った記録もある。

北海道の夏の山では音更川や然別湖など十勝になじみの地域が含まれる。

北海道の夏の山では音更川や然別湖など十勝になじみの地域が含まれる。

あとがきによると 大島が「登高行」「山とスキー」「山岳」に寄稿したものを 友人達が編集した。

あとがきによると 大島が「登高行」「山とスキー」「山岳」に寄稿したものを 友人達が編集した。

この本の北海道に関する部分を読むと 現在の北海道の山旅の雰囲気とさほど変わらないことに気が付く。その意味で「北海道の山々は日本でも貴重な環境が残されている」と言えるだろう。

補足: 山行歴に「五色温泉でのスキー練習」が毎年のように出て来るので ニセコの五色温泉と思いその旨記載した。しかし 福島・磐梯山の五色温泉のようなので削除しました。

雪崩についての研究・調査の他に ほぼ百年前の山行(多くは日本アルプス)を扱っているが 北海道の山行も含まれているのに驚く。当時 東京から北海道までは2日掛かりの旅程だったことを考えると それだけ北海道の山々は魅力的だったのだろう。

この本の北海道に関する部分を読むと 現在の北海道の山旅の雰囲気とさほど変わらないことに気が付く。その意味で「北海道の山々は日本でも貴重な環境が残されている」と言えるだろう。

補足: 山行歴に「五色温泉でのスキー練習」が毎年のように出て来るので ニセコの五色温泉と思いその旨記載した。しかし 福島・磐梯山の五色温泉のようなので削除しました。