食べある紀行(326)

2014年6月6日(金)

山陰・山陽の旅(補足編その5・尾道の老舗旅館と、鞆の浦の喫茶店)

食べある紀行×326

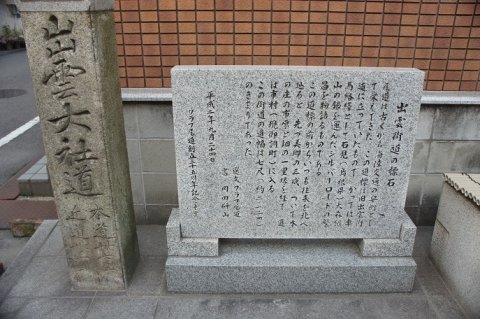

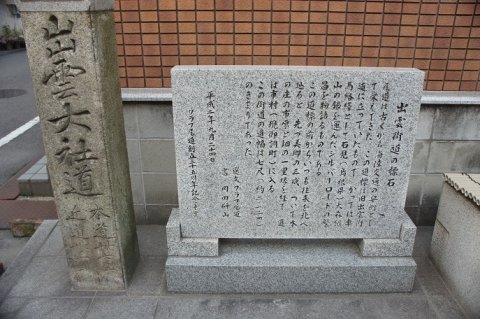

その旅館は、千光寺山ロープウェイ乗り場の近くの、旧出雲街道沿いにあります。

外観は、ただ古いだけの建物ですが…(トップ画像)

中に入ると、まず、吹き抜けに圧倒されます。当旅館のシンボル的存在で、大林映画のロケにも使用されたそうです。

ゆったりと寛げる1階の応接室

電話室! 大正の雰囲気ですね。

2階の階段周り

大正時代に建造された木造3階建て。奥に見えているのは3階に行く階段です。

「歴史と木のぬくもりを感じる癒しの宿」がキャッチフレーズです。

食事も、行きとどいたサービスにも大満足でした!

・西山本館…尾道市十四日元町3-27

次は、鞆の浦で入った喫茶店です。

古い街並みに溶け込むように、その店はありました。

店内天井付近の、むき出しの電気の配線。久しぶりに見たような気がします。

レトロな雰囲気につつまれて飲む珈琲(←ここは漢字ですよね)の味は、また格別でした。

・民芸茶処 深津屋…福山市鞆町鞆852

以上で、山陰・山陽の旅ブログは終了しました。最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回は、どこに行こうかな~。

外観は、ただ古いだけの建物ですが…(トップ画像)

中に入ると、まず、吹き抜けに圧倒されます。当旅館のシンボル的存在で、大林映画のロケにも使用されたそうです。

ゆったりと寛げる1階の応接室

電話室! 大正の雰囲気ですね。

2階の階段周り

大正時代に建造された木造3階建て。奥に見えているのは3階に行く階段です。

「歴史と木のぬくもりを感じる癒しの宿」がキャッチフレーズです。

食事も、行きとどいたサービスにも大満足でした!

・西山本館…尾道市十四日元町3-27

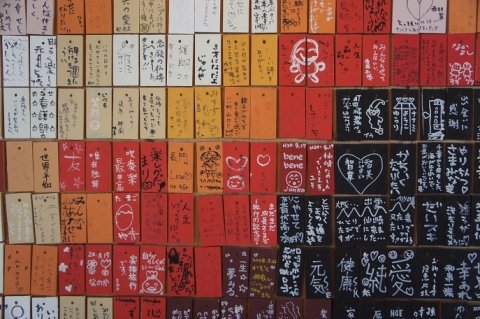

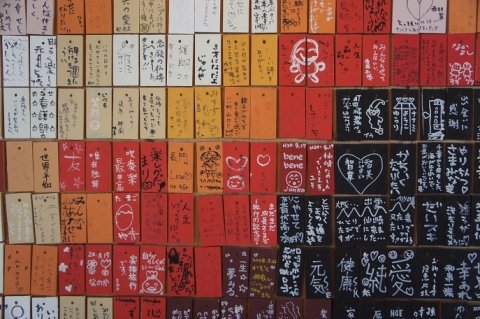

次は、鞆の浦で入った喫茶店です。

古い街並みに溶け込むように、その店はありました。

店内天井付近の、むき出しの電気の配線。久しぶりに見たような気がします。

レトロな雰囲気につつまれて飲む珈琲(←ここは漢字ですよね)の味は、また格別でした。

・民芸茶処 深津屋…福山市鞆町鞆852

以上で、山陰・山陽の旅ブログは終了しました。最後まで読んでいただきありがとうございました。

次回は、どこに行こうかな~。

2014年6月5日(木)

山陰・山陽の旅(補足編その4・仙崎~下関)

食べある紀行×326

仙崎から下関の間は未踏の地。今回が初めてです。

仙崎駅

仙崎は、童謡詩人・金子みすゞの出身地。どこもかしこもみすゞ一色です。

駅舎内のみすゞのモザイク画は、名産のかまぼこの板を利用したものです。

↓ 拡大すると…

みすゞ通り(仙崎駅から北へまっすぐの通り)

通りの中ほどにある金子みすゞ記念館は、生家の書店を再現したものとなっています。

山陰本線・人丸駅。ちょっと寄ってみました。(ちなみに山陰本線の始発と終点がどこか分かりますか?)

観光マップを見て、近くに日本棚田百選の一つに選ばれた棚田があることを知り、懲りずに行ってみることに。

途中の集落はこんな感じの所ばかりでした。

やっとの思いで着きました!東後畑棚田です。(トップ画像)

眼下に日本海を望むことができ、棚田と海や漁火が一緒に撮影できる場所としてカメラマンに人気のスポットだとか。長いレンズを持った方々が大勢集まっていました。

いい写真を撮るため、夜の8時くらいまで粘るそうです。私は、そんな方々につきあっていられないので、早々に退散、下関に向かいます。

仙崎駅

仙崎は、童謡詩人・金子みすゞの出身地。どこもかしこもみすゞ一色です。

駅舎内のみすゞのモザイク画は、名産のかまぼこの板を利用したものです。

↓ 拡大すると…

みすゞ通り(仙崎駅から北へまっすぐの通り)

通りの中ほどにある金子みすゞ記念館は、生家の書店を再現したものとなっています。

山陰本線・人丸駅。ちょっと寄ってみました。(ちなみに山陰本線の始発と終点がどこか分かりますか?)

観光マップを見て、近くに日本棚田百選の一つに選ばれた棚田があることを知り、懲りずに行ってみることに。

途中の集落はこんな感じの所ばかりでした。

やっとの思いで着きました!東後畑棚田です。(トップ画像)

眼下に日本海を望むことができ、棚田と海や漁火が一緒に撮影できる場所としてカメラマンに人気のスポットだとか。長いレンズを持った方々が大勢集まっていました。

いい写真を撮るため、夜の8時くらいまで粘るそうです。私は、そんな方々につきあっていられないので、早々に退散、下関に向かいます。

2014年6月5日(木)

山陰・山陽の旅(補足編その3・津和野~萩)

食べある紀行×326

津和野町指定文化財・弥栄神社の欅(トップ画像)

太皷谷稲成神社の参道に連なる朱の鳥居。

この神社は、日本五大稲荷の一つで、唯一「稲成」と表記され、願望成就の願いが込められています。

安野光雅美術館。津和野出身の画家安野光雅の美術館で、展示室やプラネタリウムのほか…

…昔の学校を模したスペースや…

…アトリエなどが併設されています。

萩城址

↓以前お世話になった民宿がまだあったので…

・民宿 女台場(おんなだいば)…萩市堀内

…お伺いしてその時のことをお話しすると、女将さんがすっかり感激され、昼食用の弁当や夏ミカンを持たせてくれました。

萩の海を見ながらいただいた、出来立てのほかほか豆ご飯は格別でした!

どうもありがとうございました。

太皷谷稲成神社の参道に連なる朱の鳥居。

この神社は、日本五大稲荷の一つで、唯一「稲成」と表記され、願望成就の願いが込められています。

安野光雅美術館。津和野出身の画家安野光雅の美術館で、展示室やプラネタリウムのほか…

…昔の学校を模したスペースや…

…アトリエなどが併設されています。

萩城址

↓以前お世話になった民宿がまだあったので…

・民宿 女台場(おんなだいば)…萩市堀内

…お伺いしてその時のことをお話しすると、女将さんがすっかり感激され、昼食用の弁当や夏ミカンを持たせてくれました。

萩の海を見ながらいただいた、出来立てのほかほか豆ご飯は格別でした!

どうもありがとうございました。

2014年6月4日(水)

山陰・山陽の旅(補足編その2・倉吉~松江)

食べある紀行×326

トップ画像は、宍道湖の夕日です。

倉吉の朝~ッ!

レトロな看板3連発

大社湯。明治40年建築の銭湯です。

レンガの煙突は、旧商家の象徴。

道の駅大栄は、道の駅の登録・全国第1号だとか。

大栄町は、コナンと大山の町です。

米子駅前にある巨大なSLのオブジェ!

境港の水木しげるロード

松江・京橋川沿いで見つけた、つい入りたくなるような喫茶店…。入ってしまいました!

松江の夜、3軒目は居酒屋ひとみさん(東本町)。昼間から気になっていたお店なもんで…つい…。

おでんとか、牛スジの煮込みとか…地元客中心のいい雰囲気のお店でした。

このお店で出会った、ワケあり風カップルの結婚話をまとめてあげました。(←酔っ払いの戯言です)

倉吉の朝~ッ!

レトロな看板3連発

大社湯。明治40年建築の銭湯です。

レンガの煙突は、旧商家の象徴。

道の駅大栄は、道の駅の登録・全国第1号だとか。

大栄町は、コナンと大山の町です。

米子駅前にある巨大なSLのオブジェ!

境港の水木しげるロード

松江・京橋川沿いで見つけた、つい入りたくなるような喫茶店…。入ってしまいました!

松江の夜、3軒目は居酒屋ひとみさん(東本町)。昼間から気になっていたお店なもんで…つい…。

おでんとか、牛スジの煮込みとか…地元客中心のいい雰囲気のお店でした。

このお店で出会った、ワケあり風カップルの結婚話をまとめてあげました。(←酔っ払いの戯言です)

2014年6月3日(火)

山陰・山陽の旅(補足編その1・美山~伊根)

食べある紀行×326

京都府美山の茅葺き集落は、まさに民話の世界。時空の境界線を越えた気がしました。朝方で、霧が立ち込めていたせいかもしれません。

美山から福知山へ向かう道すがらに見かけたケヤキの大木。「京都の自然二百選」の一つだそうです。

福知山城。街の中心部にどっかと腰を落ち着けたスタイルの良いお城です。

福知山では、おサルさんとウリ坊ですっかり有名になった福知山動物園にも行きました。この子は、人のメガネを狙っているようです。

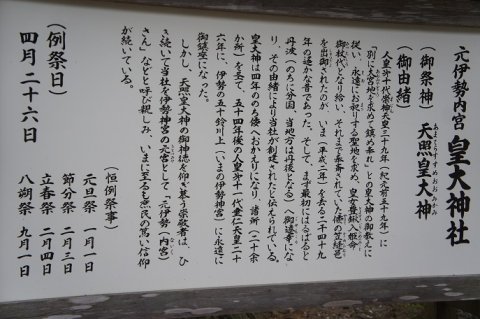

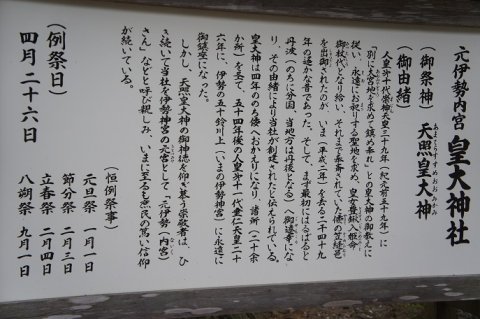

福知山から宮津に向かう山の中にある元伊勢さん。由緒書によると、現在の伊勢神宮よりも前に創建されたらしい。

舟屋は、1階が船のガレージで2階が居室になっています。伊根湾沿い、水際ぎりぎりに約230軒が軒を連ねています。

江戸時代の中期ごろから存在していたようで、明治から昭和初期にかけて現在のような木造2階建てになったとか。

生活の基盤は、道を挟んだ山側にある母屋にあることが多いそうです。

今回の旅でも、折りたたみ自転車が活躍してくれました。

今回お世話になった民宿は、この並び右奥の方にあります。

・民宿 倉忠…伊根町亀島804

美山から福知山へ向かう道すがらに見かけたケヤキの大木。「京都の自然二百選」の一つだそうです。

福知山城。街の中心部にどっかと腰を落ち着けたスタイルの良いお城です。

福知山では、おサルさんとウリ坊ですっかり有名になった福知山動物園にも行きました。この子は、人のメガネを狙っているようです。

福知山から宮津に向かう山の中にある元伊勢さん。由緒書によると、現在の伊勢神宮よりも前に創建されたらしい。

舟屋は、1階が船のガレージで2階が居室になっています。伊根湾沿い、水際ぎりぎりに約230軒が軒を連ねています。

江戸時代の中期ごろから存在していたようで、明治から昭和初期にかけて現在のような木造2階建てになったとか。

生活の基盤は、道を挟んだ山側にある母屋にあることが多いそうです。

今回の旅でも、折りたたみ自転車が活躍してくれました。

今回お世話になった民宿は、この並び右奥の方にあります。

・民宿 倉忠…伊根町亀島804